目录

快速导航-

全球变化与生态环境 专栏 | 云南亚热带森林固氮地衣与共存附生植物间的氮转移

全球变化与生态环境 专栏 | 云南亚热带森林固氮地衣与共存附生植物间的氮转移

-

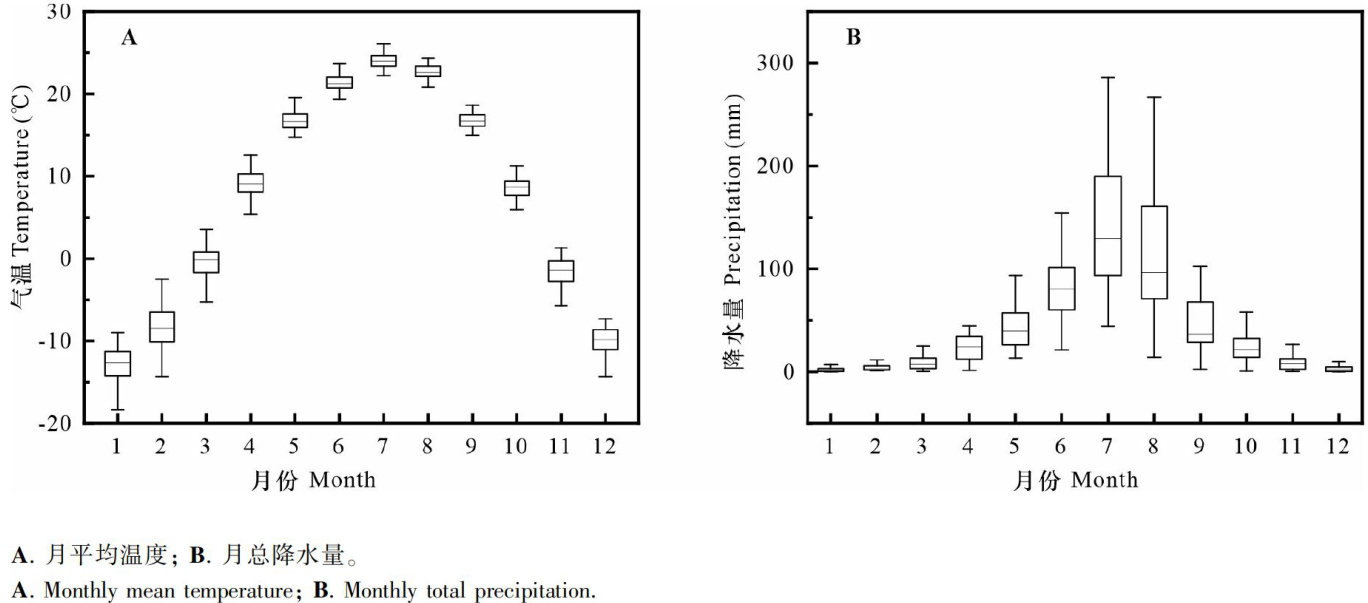

全球变化与生态环境 专栏 | 西南地区植被生态系统GPP时空变化及其主导气候因子识别

全球变化与生态环境 专栏 | 西南地区植被生态系统GPP时空变化及其主导气候因子识别

-

全球变化与生态环境 专栏 | 云南鸡足山火干扰40年形成的云南松林空间分布格局及关联性

全球变化与生态环境 专栏 | 云南鸡足山火干扰40年形成的云南松林空间分布格局及关联性

-

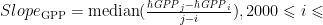

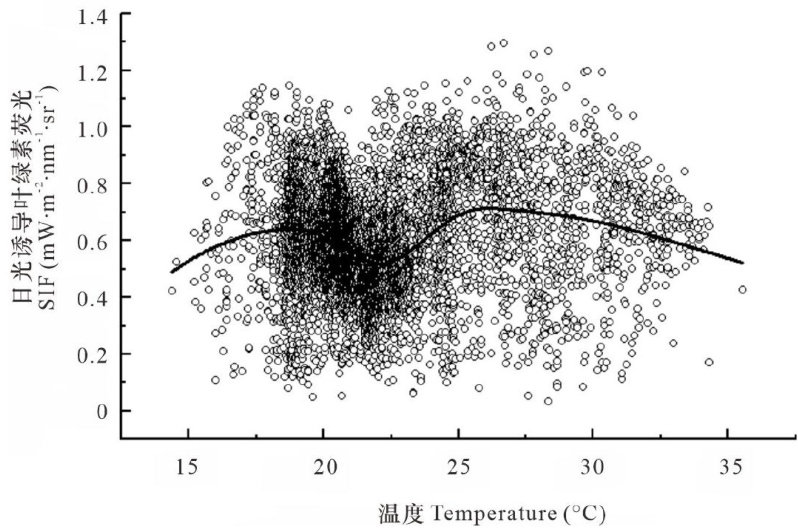

全球变化与生态环境 专栏 | 影响科尔沁沙地不同林龄樟子松径向生长的关键气候因子

全球变化与生态环境 专栏 | 影响科尔沁沙地不同林龄樟子松径向生长的关键气候因子

-

全球变化与生态环境 专栏 | TG和VI生产力模型在中亚热带典型森林多时间尺度的适用性评价

全球变化与生态环境 专栏 | TG和VI生产力模型在中亚热带典型森林多时间尺度的适用性评价

-

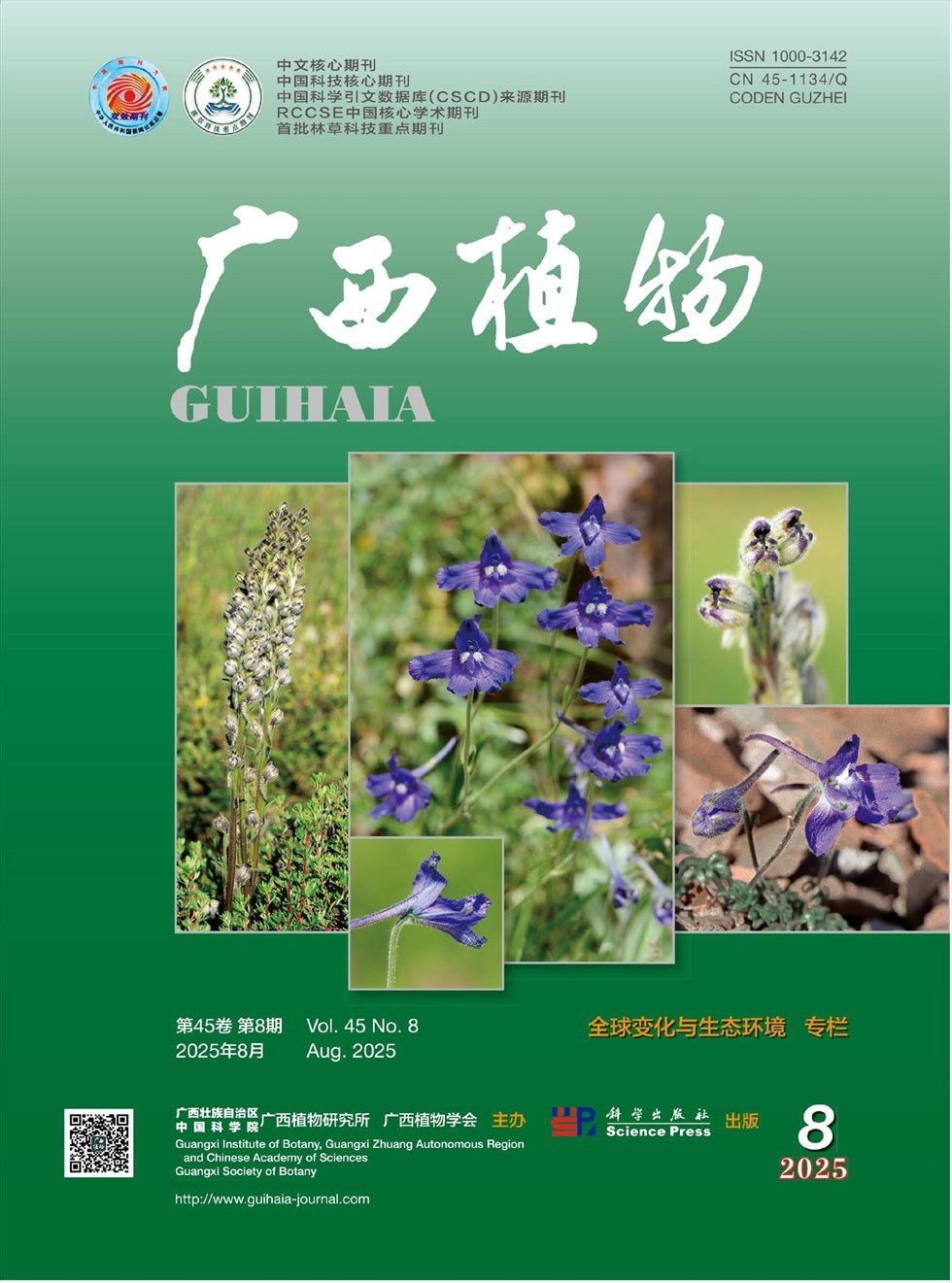

全球变化与生态环境 专栏 | 模拟增温对蓝翠雀花繁殖的生态学效应

全球变化与生态环境 专栏 | 模拟增温对蓝翠雀花繁殖的生态学效应

-

全球变化与生态环境 专栏 | 南渡江干流热带雨林次生林主要物种生态位、种间联结及群落稳定性

全球变化与生态环境 专栏 | 南渡江干流热带雨林次生林主要物种生态位、种间联结及群落稳定性

-

全球变化与生态环境 专栏 | 枯落物输入变化对云南松林土壤微生物群落结构及功能影响

全球变化与生态环境 专栏 | 枯落物输入变化对云南松林土壤微生物群落结构及功能影响

-

全球变化与生态环境 专栏 | 气候变化下三种栎类光合系统高温适应性对其分布的影响

全球变化与生态环境 专栏 | 气候变化下三种栎类光合系统高温适应性对其分布的影响

-

生理与分子生物学 | 基于流式细胞仪分析的欧洲云杉原胚团细胞核提取液筛选

生理与分子生物学 | 基于流式细胞仪分析的欧洲云杉原胚团细胞核提取液筛选

-

生理与分子生物学 | 湿地松细胞系内源激素及生理生化特性与成胚能力相关性研究

生理与分子生物学 | 湿地松细胞系内源激素及生理生化特性与成胚能力相关性研究

-

生理与分子生物学 | 热形态建成中HY5抑制SAUR1/2/3/4的转录

生理与分子生物学 | 热形态建成中HY5抑制SAUR1/2/3/4的转录

-

生理与分子生物学 | 哈茨木霉T9131鉴定及其拮抗病原菌和诱导黄芪抗病的作用分析

生理与分子生物学 | 哈茨木霉T9131鉴定及其拮抗病原菌和诱导黄芪抗病的作用分析

-

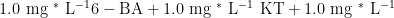

生理与分子生物学 | 二穗短柄草BdFKF1基因调控烟草开花的转录组学分析

生理与分子生物学 | 二穗短柄草BdFKF1基因调控烟草开花的转录组学分析

-

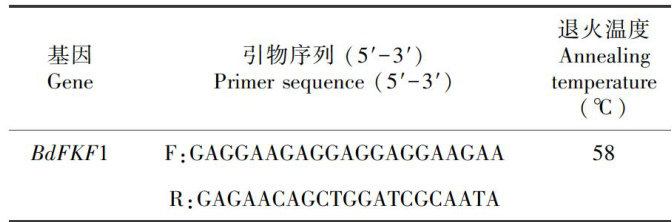

生理与分子生物学 | 砂藓SMPD基因的克隆及对干旱和高温胁迫响应分析

生理与分子生物学 | 砂藓SMPD基因的克隆及对干旱和高温胁迫响应分析

-

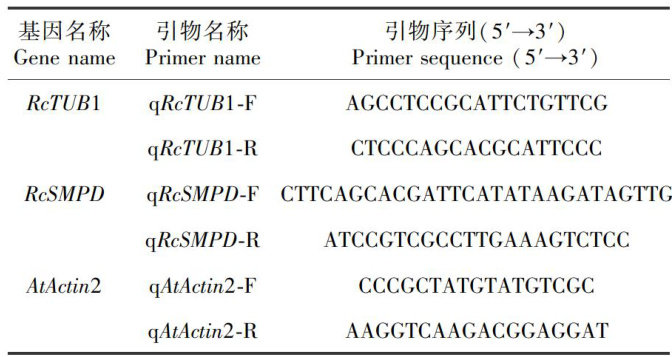

生理与分子生物学 | 化肥减量配施茉莉酸甲酯对连作草莓NO合成和AsA-GSH循环的影响

生理与分子生物学 | 化肥减量配施茉莉酸甲酯对连作草莓NO合成和AsA-GSH循环的影响

统计量、联结系数和匹配系数分析群落种间联结关系,采用改进的M.Godron稳定性测定方法判断群落稳定性。结果表明:(1)鹅掌柴重要值最高,银柴生态位宽度最大。主要物种间的生态位相似度和重叠度总体较小,其中华润楠-细齿叶柃的生态位相似性 Cik 和生态位重叠度指数 Oik 最高,分别为0.69和 0.87? 。(2)主要物种总体联结性为显著正联结,但是种对间联结性检验显著率为 3.81% 。(3)拟合曲线与线段 y=100-x 交点为(39.80,60.20),与稳定点(20,80)的欧氏距离为28.00,表明南渡江干流热带雨林次生林群落状态不稳定。综上认为,南渡江干流热带雨林次生林群落可能处于演替前期向演替中期过渡阶段,应当采取封山育林和减少人类干扰等措施,以达到维持和增强热带雨林次生林群落稳定性的目的。该研究为推进热带雨林次生林保护修复、增强流域生态系统稳定性提供了数据依据。

统计量、联结系数和匹配系数分析群落种间联结关系,采用改进的M.Godron稳定性测定方法判断群落稳定性。结果表明:(1)鹅掌柴重要值最高,银柴生态位宽度最大。主要物种间的生态位相似度和重叠度总体较小,其中华润楠-细齿叶柃的生态位相似性 Cik 和生态位重叠度指数 Oik 最高,分别为0.69和 0.87? 。(2)主要物种总体联结性为显著正联结,但是种对间联结性检验显著率为 3.81% 。(3)拟合曲线与线段 y=100-x 交点为(39.80,60.20),与稳定点(20,80)的欧氏距离为28.00,表明南渡江干流热带雨林次生林群落状态不稳定。综上认为,南渡江干流热带雨林次生林群落可能处于演替前期向演替中期过渡阶段,应当采取封山育林和减少人类干扰等措施,以达到维持和增强热带雨林次生林群落稳定性的目的。该研究为推进热带雨林次生林保护修复、增强流域生态系统稳定性提供了数据依据。

登录

登录