- 全部分类/

- 科学普及/

- 创新科技

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

科学学理论与方法 | 国家安全视角下的大国关键核心技术竞争:结构、模型与策略

科学学理论与方法 | 国家安全视角下的大国关键核心技术竞争:结构、模型与策略

-

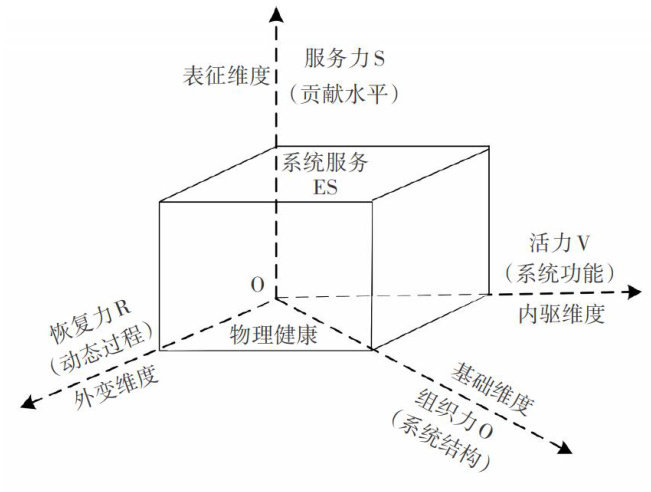

科学学理论与方法 | 养老科技创新生态系统健康性多维评价研究

科学学理论与方法 | 养老科技创新生态系统健康性多维评价研究

-

科技战略与政策 | 我国人工智能政策优化路径研究

科技战略与政策 | 我国人工智能政策优化路径研究

-

区域科技与创新 | 政策工具驱动下的区域科技协同创新模式研究

区域科技与创新 | 政策工具驱动下的区域科技协同创新模式研究

-

区域科技与创新 | 黄河流域数实融合水平区域差异及动态演进

区域科技与创新 | 黄河流域数实融合水平区域差异及动态演进

-

企业研发与创新管理 | 专精特新导向下科技型中小企业发展能力评价研究

企业研发与创新管理 | 专精特新导向下科技型中小企业发展能力评价研究

-

企业研发与创新管理 | 产业协同视角下企业风险投资对被投资企业技术创新的影响机制研究

企业研发与创新管理 | 产业协同视角下企业风险投资对被投资企业技术创新的影响机制研究

登录

登录