- 全部分类/

- 生活艺术/

- 视野

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

导读 | 导读

导读 | 导读

-

视点 | AI会演变成一种新人类吗?

视点 | AI会演变成一种新人类吗?

-

视点 | AI能理解人类的情感吗?

视点 | AI能理解人类的情感吗?

-

视点 | AI可以建立自我意识吗?

视点 | AI可以建立自我意识吗?

-

视点 | 人工智能会超越人类吗?

视点 | 人工智能会超越人类吗?

-

视点 | AI写文章又快又好,学语文还有用吗?

视点 | AI写文章又快又好,学语文还有用吗?

-

视点 | AI面前,保持清醒

视点 | AI面前,保持清醒

-

大学之大 | 千万别擦科学家的黑板

大学之大 | 千万别擦科学家的黑板

-

大学之大 | 高职毕业,我在清华当老师

大学之大 | 高职毕业,我在清华当老师

-

大学之大 | 当AI入侵大学论文

大学之大 | 当AI入侵大学论文

-

美育 | 天棚里的猫

美育 | 天棚里的猫

-

美育 | 等一只老鼠老死

美育 | 等一只老鼠老死

-

美育 | 孤鸿杜丽娘

美育 | 孤鸿杜丽娘

-

美育 | 雪四章

美育 | 雪四章

-

美育 | 唐落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴

美育 | 唐落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴

-

美育 | 马家窑文化马家窑类型彩陶异形器

美育 | 马家窑文化马家窑类型彩陶异形器

-

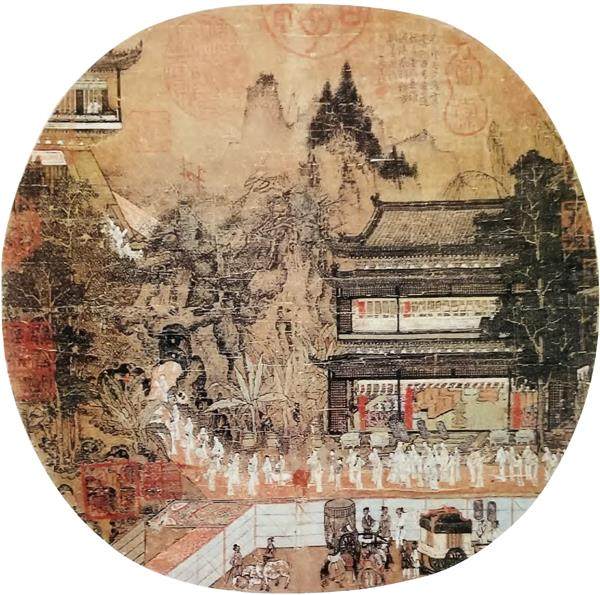

美育 | 中国绘画欣赏

美育 | 中国绘画欣赏

-

美育 | 看落日顺便复习了一首白居易

美育 | 看落日顺便复习了一首白居易

-

美育 | “不可思议”是计数单位

美育 | “不可思议”是计数单位

-

美育 | 蚕

美育 | 蚕

-

美育 | 为什么浪花是白色的?

美育 | 为什么浪花是白色的?

-

美育 | 如何让自己成为世界第一

美育 | 如何让自己成为世界第一

-

美育 | 模糊是一种美

美育 | 模糊是一种美

-

美育 | 重见

美育 | 重见

-

生涯 | 我做ICU医生二十多年

生涯 | 我做ICU医生二十多年

-

生涯 | 脱产考公的五年

生涯 | 脱产考公的五年

-

生涯 | 德云社的录取标准

生涯 | 德云社的录取标准

-

通识 | 克隆自己可以长生不老吗?

通识 | 克隆自己可以长生不老吗?

-

通识 | 凡事发生,皆有利于我

通识 | 凡事发生,皆有利于我

-

通识 | 旅行为什么不能安慰你?

通识 | 旅行为什么不能安慰你?

-

通识 | 未来的奇迹

通识 | 未来的奇迹

-

教与学 | 数学好的孩子比语文好的更聪明?

教与学 | 数学好的孩子比语文好的更聪明?

-

教与学 | 一所只招“问题学生”的学校

教与学 | 一所只招“问题学生”的学校

-

教与学 | 民国的学生是如何考大学的

教与学 | 民国的学生是如何考大学的

登录

登录