目录

快速导航-

言说 | 小说和记忆

言说 | 小说和记忆

-

正典 | 花开满院

正典 | 花开满院

-

正典 | 蝉

正典 | 蝉

-

专辑 | 打瞌睡

专辑 | 打瞌睡

-

专辑 | 父亲的夏天

专辑 | 父亲的夏天

-

专辑 | 沼泽之夜

专辑 | 沼泽之夜

-

专辑 | 仰望星空,致敬老兵 (创作谈)

专辑 | 仰望星空,致敬老兵 (创作谈)

-

评论 | 让他爬出沼泽的那段乐音

评论 | 让他爬出沼泽的那段乐音

-

芳华 | 煲汤给你喝

芳华 | 煲汤给你喝

-

芳华 | 你为什么不逃

芳华 | 你为什么不逃

-

素年 | 购书者

素年 | 购书者

-

素年 | 何以为继

素年 | 何以为继

-

世相 | 暖 砚

世相 | 暖 砚

-

世相 | 你丢钥匙了吗

世相 | 你丢钥匙了吗

-

世相 | 八百万种死法

世相 | 八百万种死法

-

世相 | 收 房

世相 | 收 房

-

浮生 | 槐花开了

浮生 | 槐花开了

-

浮生 | 星星消失的日子

浮生 | 星星消失的日子

-

浮生 | 时光是有影子的

浮生 | 时光是有影子的

-

中国元素·家风 | 罗子岭

中国元素·家风 | 罗子岭

-

中国元素·家风 | 家有名言

中国元素·家风 | 家有名言

-

地方 | 趋 庭

地方 | 趋 庭

-

地方 | 望 岳

地方 | 望 岳

-

地方 | 东都会

地方 | 东都会

-

它们 | 绝地鸡

它们 | 绝地鸡

-

它们 | 绝地鼠

它们 | 绝地鼠

-

小时候 | 海面之下

小时候 | 海面之下

-

小时候 | 印 子

小时候 | 印 子

-

村庄 | 麦子黄了

村庄 | 麦子黄了

-

村庄 | 路过家乡

村庄 | 路过家乡

-

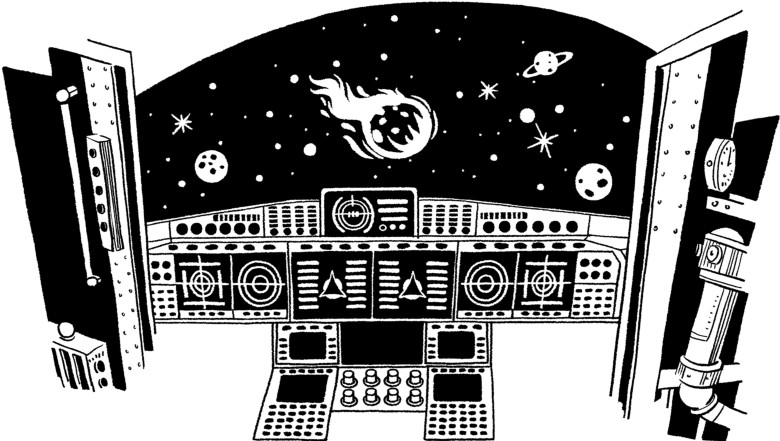

科幻 | 最高指令

科幻 | 最高指令

-

科幻 | 2524

科幻 | 2524

登录

登录