目录

快速导航-

气候变化与气候预测 | 全球大气再分析及其在中国的适用性

气候变化与气候预测 | 全球大气再分析及其在中国的适用性

-

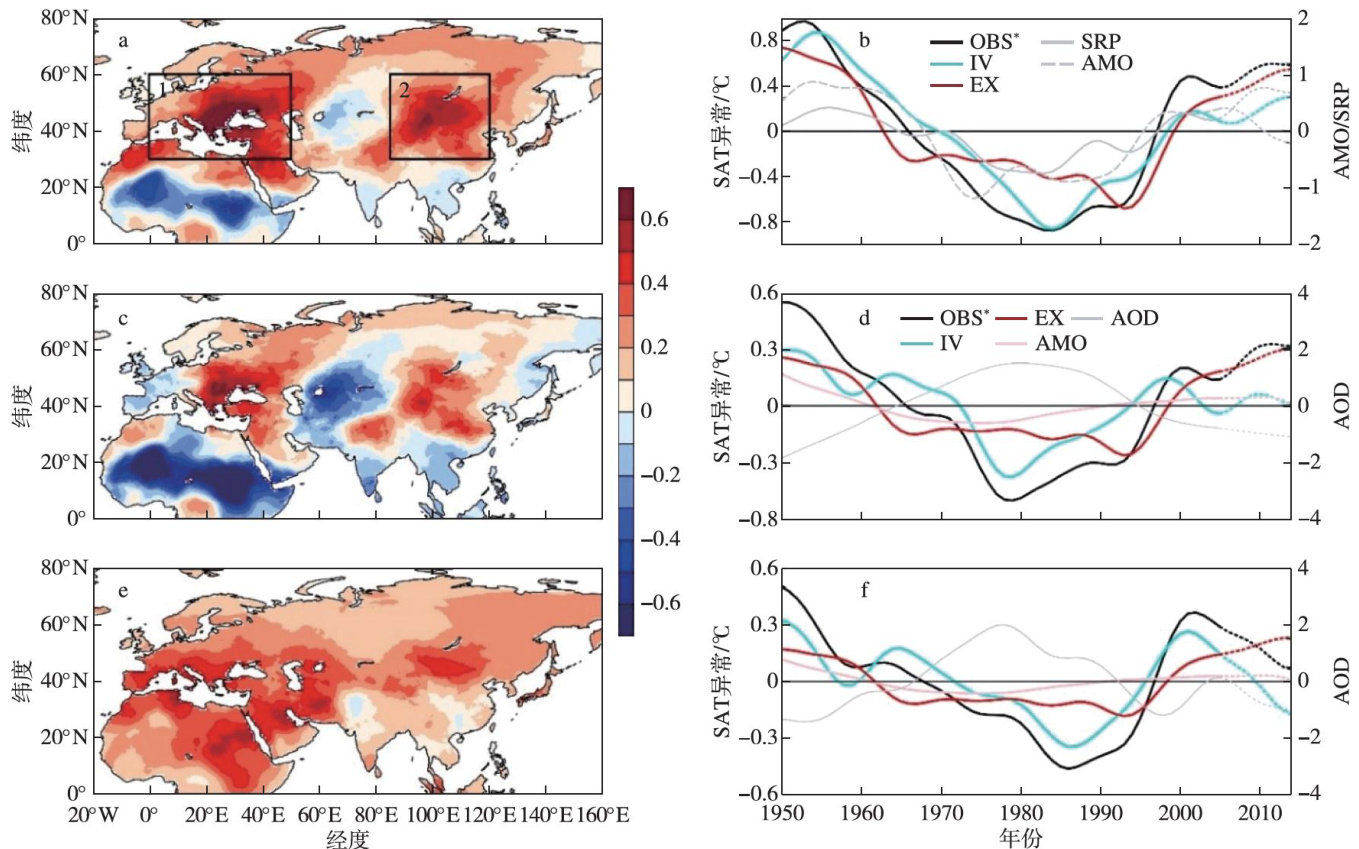

气候变化与气候预测 | 欧亚夏季非均匀增暖的成因研究及展望

气候变化与气候预测 | 欧亚夏季非均匀增暖的成因研究及展望

-

气候变化与气候预测 | PDO/AMO对ENSO与前后冬东亚冬季风年际关系的年代际调制

气候变化与气候预测 | PDO/AMO对ENSO与前后冬东亚冬季风年际关系的年代际调制

-

气候变化与气候预测 | 平流层温度异常对夏季北极气旋发展与维持的影响分析

气候变化与气候预测 | 平流层温度异常对夏季北极气旋发展与维持的影响分析

-

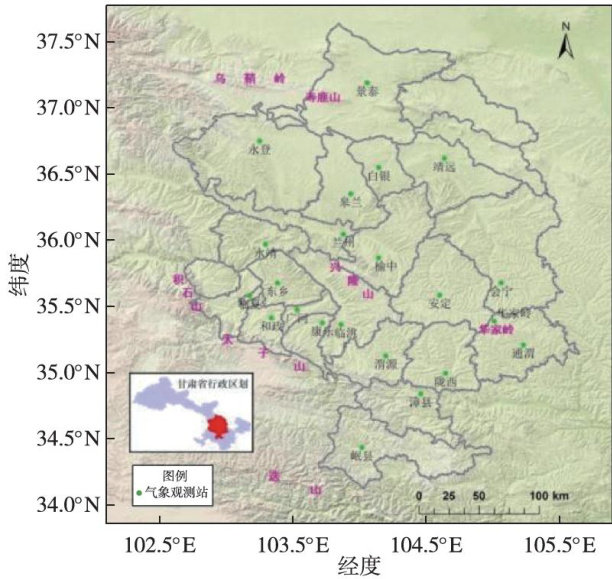

气候变化与气候预测 | 甘肃中部地区年最大日降水量时空变化特征及其极值重现期估算

气候变化与气候预测 | 甘肃中部地区年最大日降水量时空变化特征及其极值重现期估算

-

人工智能+气象 | 基于卷积神经网络的湖南盛夏高温过程延伸期智能预报

人工智能+气象 | 基于卷积神经网络的湖南盛夏高温过程延伸期智能预报

-

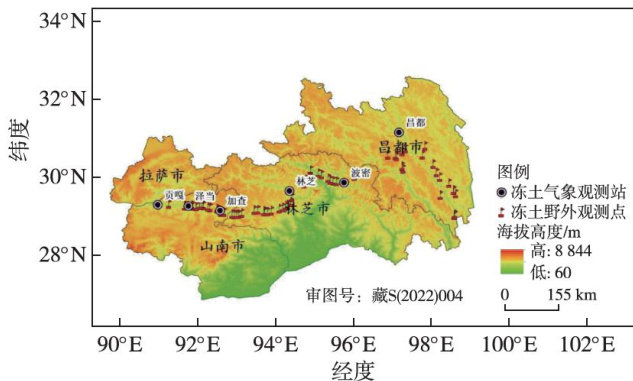

人工智能+气象 | 川藏铁路路基冻胀气象条件的气候学分析及其预报系统的建立

人工智能+气象 | 川藏铁路路基冻胀气象条件的气候学分析及其预报系统的建立

-

人工智能+气象 | 基于Liang-Kleeman信息流和小波相干的总云水含量信息熵因果分析

人工智能+气象 | 基于Liang-Kleeman信息流和小波相干的总云水含量信息熵因果分析

-

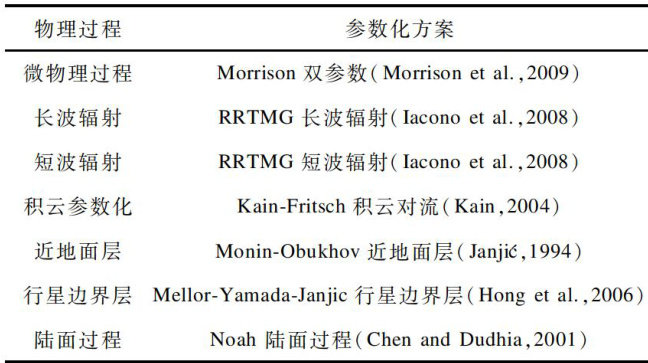

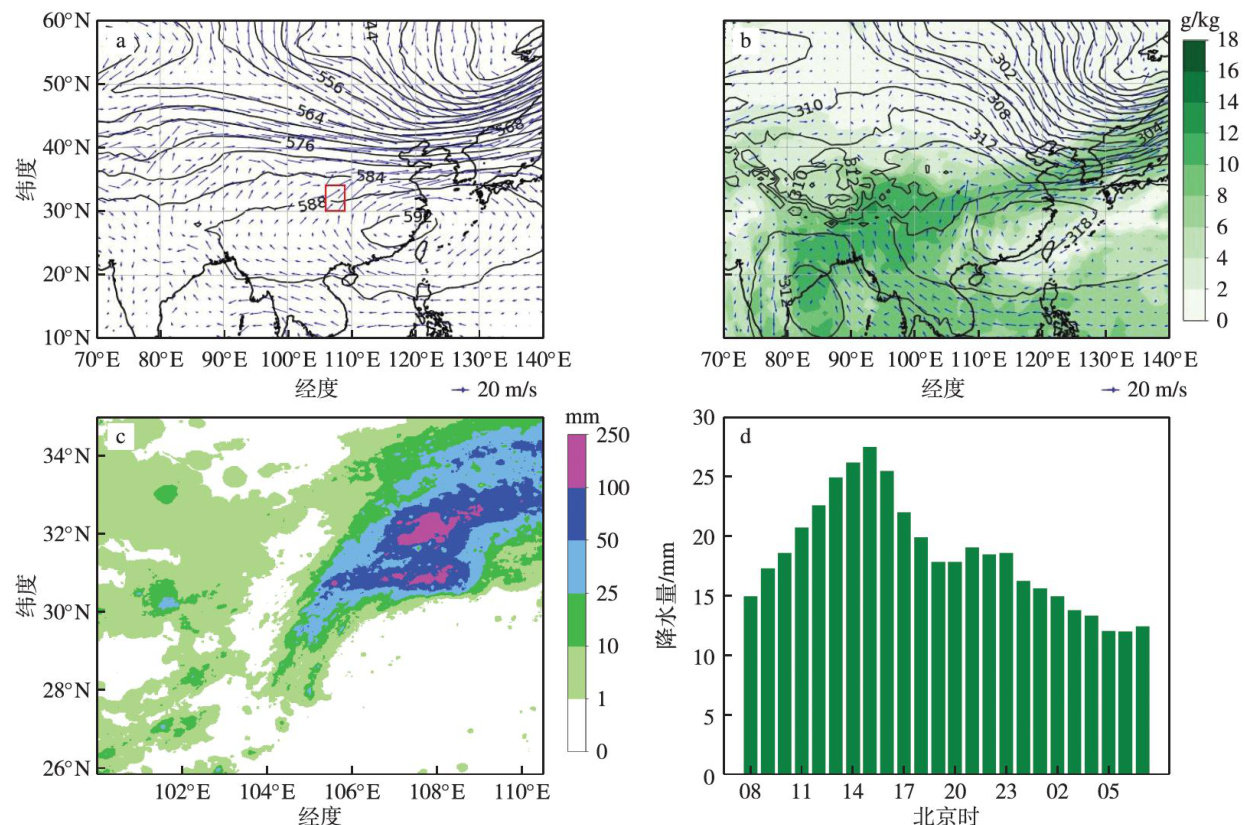

大气物理与大气环境 | 四川东北部一次强降水过程云微物理方案敏感性试验及与GPM卫星资料的对比分析

大气物理与大气环境 | 四川东北部一次强降水过程云微物理方案敏感性试验及与GPM卫星资料的对比分析

-

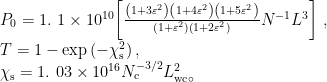

大气物理与大气环境 | 青藏高原东北部一次层状云云滴谱宽度的飞机观测研究

大气物理与大气环境 | 青藏高原东北部一次层状云云滴谱宽度的飞机观测研究

-

大气物理与大气环境 | 基于MHS微波数据的大气湿度廓线反演研究

大气物理与大气环境 | 基于MHS微波数据的大气湿度廓线反演研究

-

大气物理与大气环境 | 不同环流形势下京津冀臭氧区域输送特征

大气物理与大气环境 | 不同环流形势下京津冀臭氧区域输送特征

-

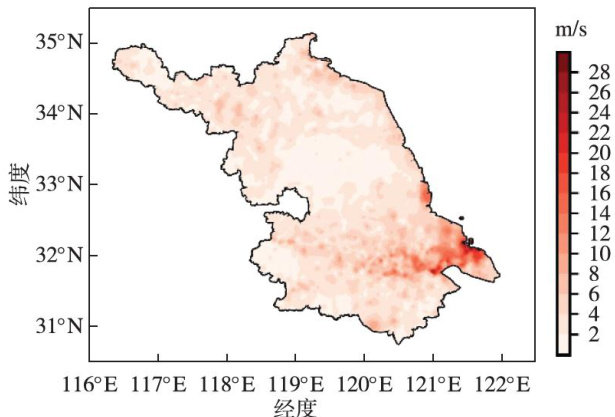

中尺度气象 | 南通一次跑线大风过程数值模拟及诊断分析

中尺度气象 | 南通一次跑线大风过程数值模拟及诊断分析

登录

登录