目录

快速导航-

| 以系统观念推进国际传播格局重构

| 以系统观念推进国际传播格局重构

-

| 数智时代国际传播格局重构的新机遇新思维与新路径

| 数智时代国际传播格局重构的新机遇新思维与新路径

-

| 数智时代的国际传播格局重构:战略层次、新兴图景与推进路径

| 数智时代的国际传播格局重构:战略层次、新兴图景与推进路径

-

| 主流媒体系统性变革驱动国际传播格局重构:互构机理、现实困境与优化路径

| 主流媒体系统性变革驱动国际传播格局重构:互构机理、现实困境与优化路径

-

| 国际传播知识生产格局重构的创新思维与可行路径

| 国际传播知识生产格局重构的创新思维与可行路径

-

| 国际传播的路径重构:从国家主体到城市主体的范式转变

| 国际传播的路径重构:从国家主体到城市主体的范式转变

-

实践探索 | 功夫在诗外:中国国际传播人才培养的“第三文化”路径

实践探索 | 功夫在诗外:中国国际传播人才培养的“第三文化”路径

-

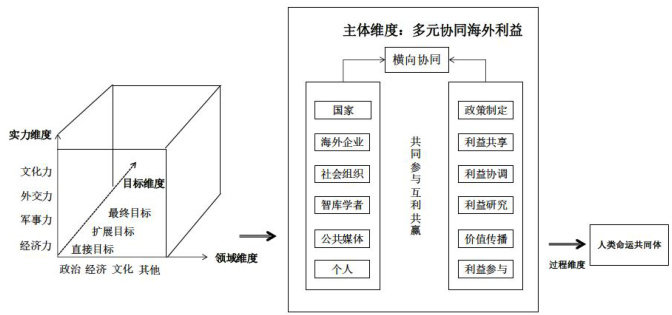

实践探索 | 区域国别+国际传播”推进我国海外利益安全保护的赋能机制与实践路径

实践探索 | 区域国别+国际传播”推进我国海外利益安全保护的赋能机制与实践路径

-

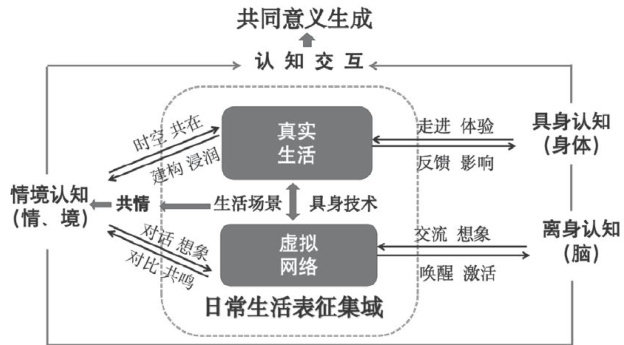

实践探索 | 认知交互视域下的日常生活国际传播探析王蕊

实践探索 | 认知交互视域下的日常生活国际传播探析王蕊

-

实践探索 | 我国对外宣传片在拉美西班牙语国家的传播效应及优化策略

实践探索 | 我国对外宣传片在拉美西班牙语国家的传播效应及优化策略

-

理论平台 | 大模型时代计算国际传播研究的进展与前瞻周葆华方扬

理论平台 | 大模型时代计算国际传播研究的进展与前瞻周葆华方扬

-

理论平台 | 媒介物质性视域下中国文化对外传播的具身媒介渠道与人际交流方式

理论平台 | 媒介物质性视域下中国文化对外传播的具身媒介渠道与人际交流方式

-

理论平台 | 构建更有效力的国际传播体系

理论平台 | 构建更有效力的国际传播体系

-

理论平台 | 城市国际传播的实践探索与创新空间

理论平台 | 城市国际传播的实践探索与创新空间

-

新媒体 | 数据生命周期视角下AI"出海”东南亚的国际传播

新媒体 | 数据生命周期视角下AI"出海”东南亚的国际传播

-

国际视野 | 2024年美国大选中的计算宣传评析

国际视野 | 2024年美国大选中的计算宣传评析

-

国际视野 | 在华印度人对中国形象认知与传播的历时比较研究

国际视野 | 在华印度人对中国形象认知与传播的历时比较研究

登录

登录