目录

快速导航-

研究论文 | 不同海拔高度对温性山地草原土壤种子库特征的影响

研究论文 | 不同海拔高度对温性山地草原土壤种子库特征的影响

-

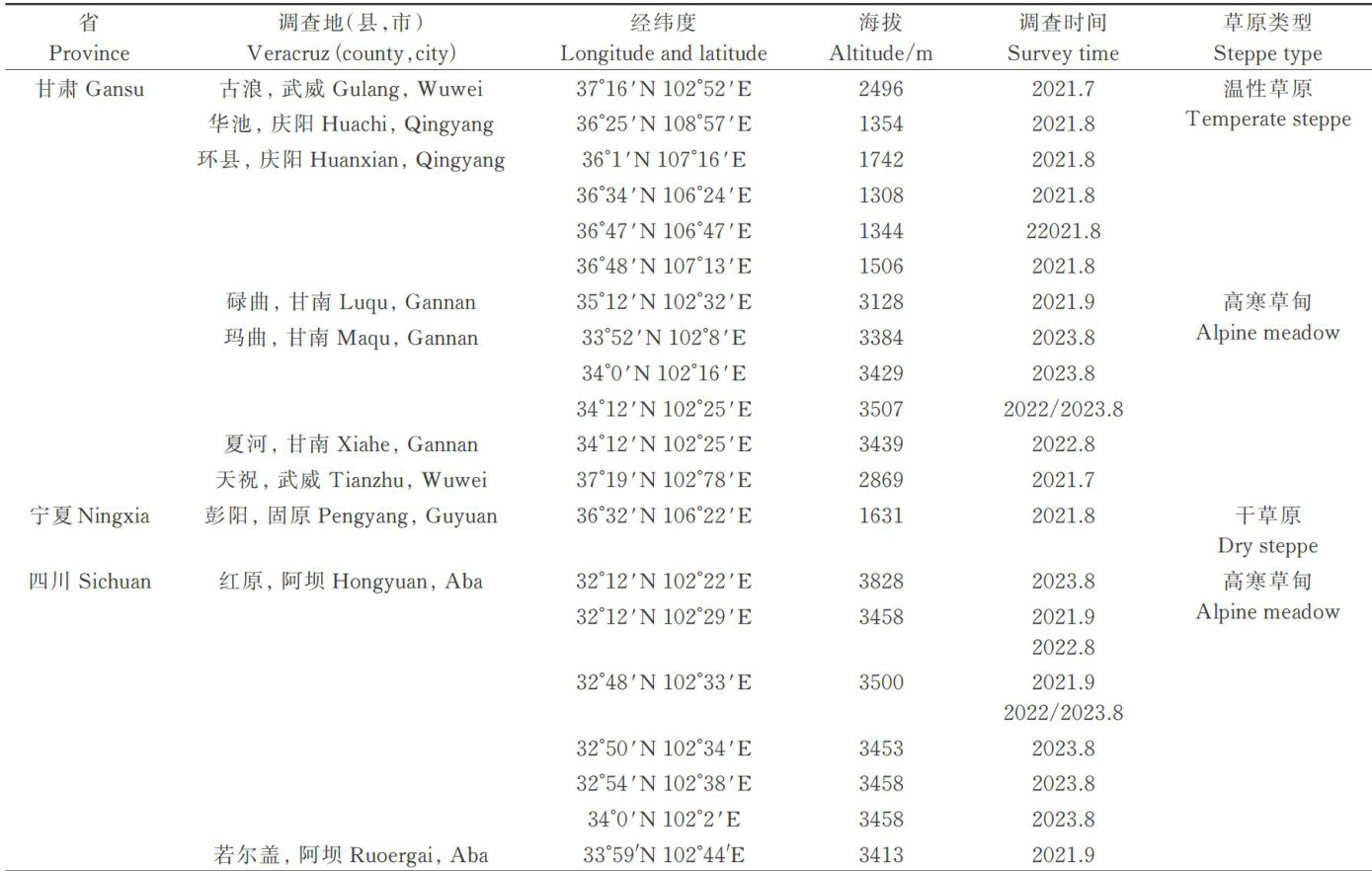

研究论文 | 我国西部天然草原植物真菌病害调查研究

研究论文 | 我国西部天然草原植物真菌病害调查研究

-

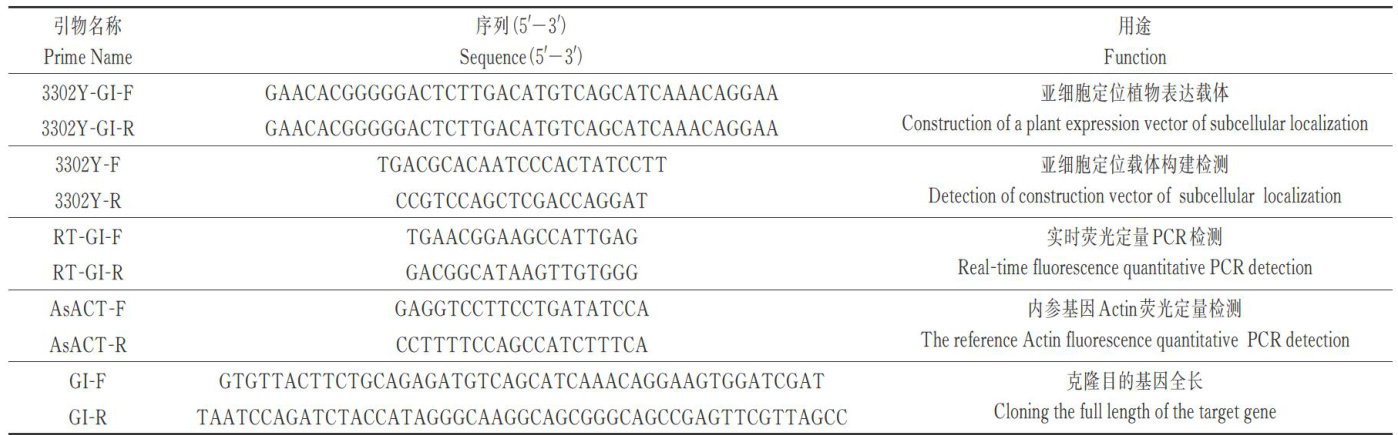

研究论文 | 匍匐翦股颖GIGANTEA基因克隆、亚细胞定位及表达分析

研究论文 | 匍匐翦股颖GIGANTEA基因克隆、亚细胞定位及表达分析

-

研究论文 | 紫花首蓿MsTIFY10a基因对植物抗寒性的影响

研究论文 | 紫花首蓿MsTIFY10a基因对植物抗寒性的影响

-

研究论文 | 21份猫尾草种质形态、光合及荧光特性综合评价

研究论文 | 21份猫尾草种质形态、光合及荧光特性综合评价

-

研究论文 | 水分调控对不同品种紫花首蓿生产性能及土壤酶的影响

研究论文 | 水分调控对不同品种紫花首蓿生产性能及土壤酶的影响

-

研究论文 | 紫花首蓿幼苗氮磷养分吸收和根系特征对土壤磷和钼添加的响应

研究论文 | 紫花首蓿幼苗氮磷养分吸收和根系特征对土壤磷和钼添加的响应

-

研究论文 | 3种菊科杂草种子萌发和幼苗生长对模拟氮沉降的响应

研究论文 | 3种菊科杂草种子萌发和幼苗生长对模拟氮沉降的响应

-

研究论文 | 15个紫花首蓿品种在民勤地区的适应性研究

研究论文 | 15个紫花首蓿品种在民勤地区的适应性研究

-

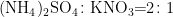

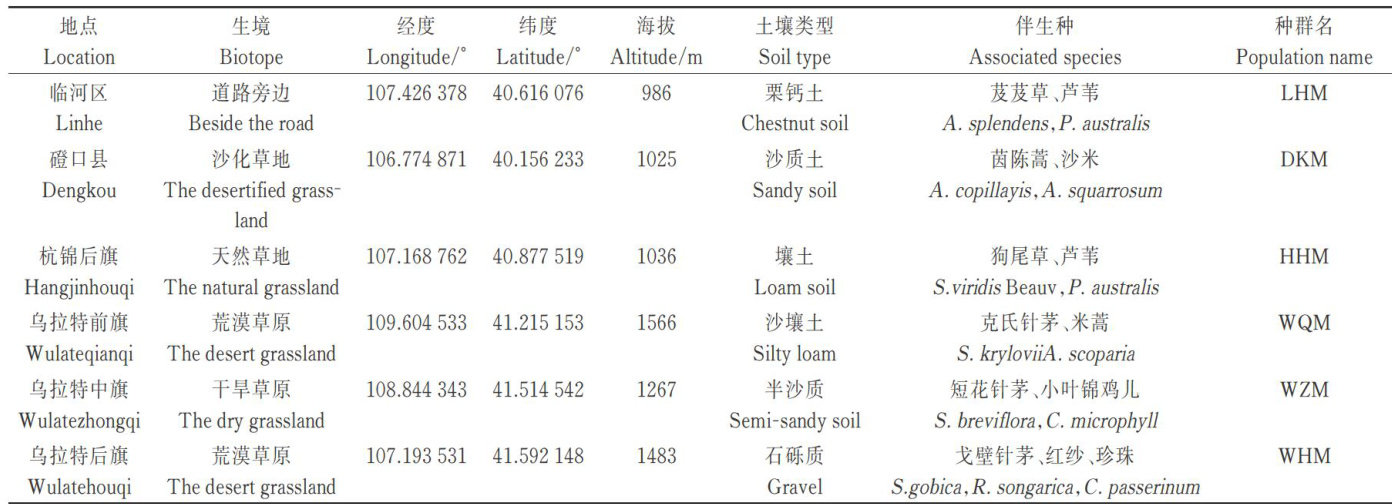

研究论文 | 复合盐碱胁迫对6个野生蒙古冰草居群种子萌发的影响

研究论文 | 复合盐碱胁迫对6个野生蒙古冰草居群种子萌发的影响

-

研究论文 | 荒漠草原弃耕演替过程中土壤多功能性及其与生物多样性关系

研究论文 | 荒漠草原弃耕演替过程中土壤多功能性及其与生物多样性关系

-

研究论文 | 意大利黑麦草表面微生物对环境胁迫的响应

研究论文 | 意大利黑麦草表面微生物对环境胁迫的响应

-

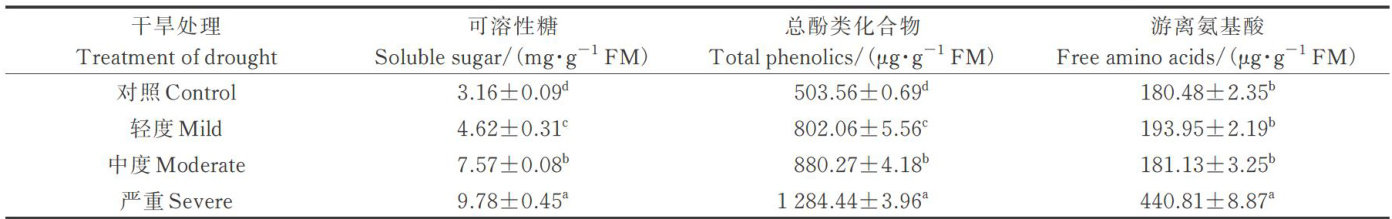

研究论文 | 毛乌素沙地不同恢复年限植物多样性与群落稳定性特征及其关系

研究论文 | 毛乌素沙地不同恢复年限植物多样性与群落稳定性特征及其关系

-

研究论文 | 退化程度对典型草原物种多样性和土壤养分 关系的影响

研究论文 | 退化程度对典型草原物种多样性和土壤养分 关系的影响

-

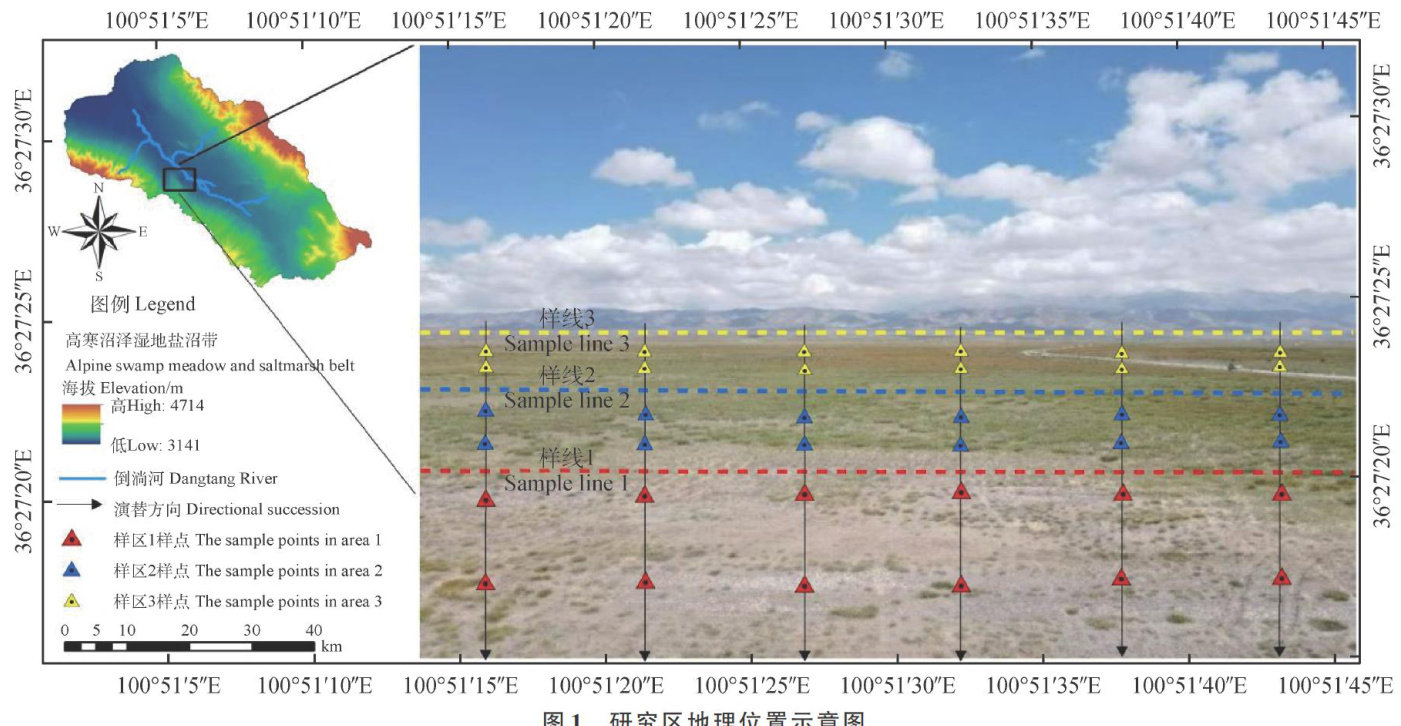

研究论文 | 倒淌河湿地不同植被群落土壤盐分分布特征研究

研究论文 | 倒淌河湿地不同植被群落土壤盐分分布特征研究

-

研究论文 | DNDC模拟氮形态对盐渍化草地CO2排放的影响及敏感性

研究论文 | DNDC模拟氮形态对盐渍化草地CO2排放的影响及敏感性

-

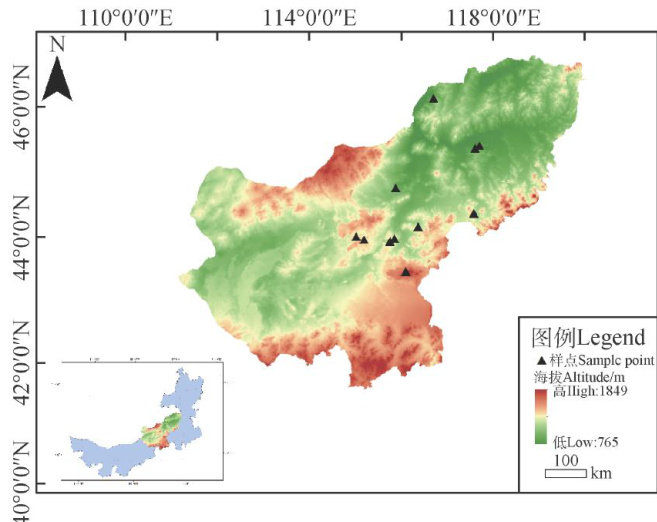

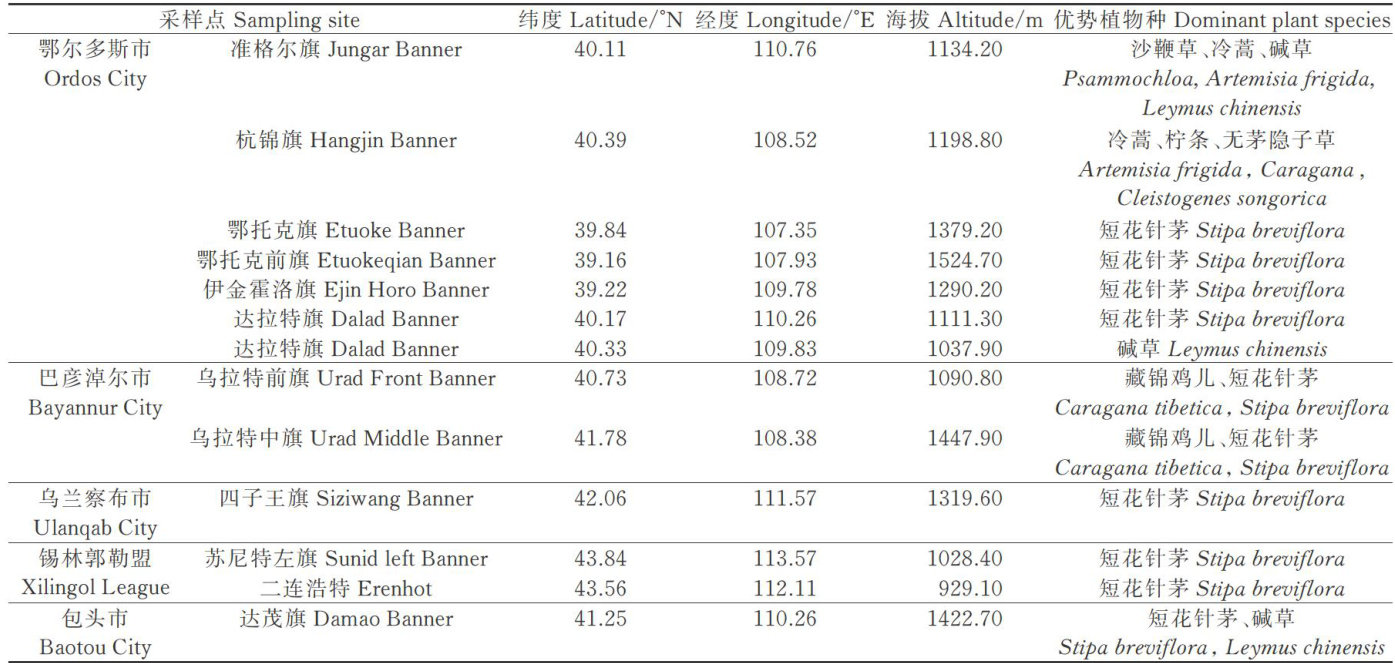

研究论文 | 中西部荒漠草原区植物根系-土壤系统生态化学计量变化及环境响应

研究论文 | 中西部荒漠草原区植物根系-土壤系统生态化学计量变化及环境响应

-

研究论文 | 典型草原过度放牧方式下布氏田鼠种群季节动态与植被特征的关系

研究论文 | 典型草原过度放牧方式下布氏田鼠种群季节动态与植被特征的关系

-

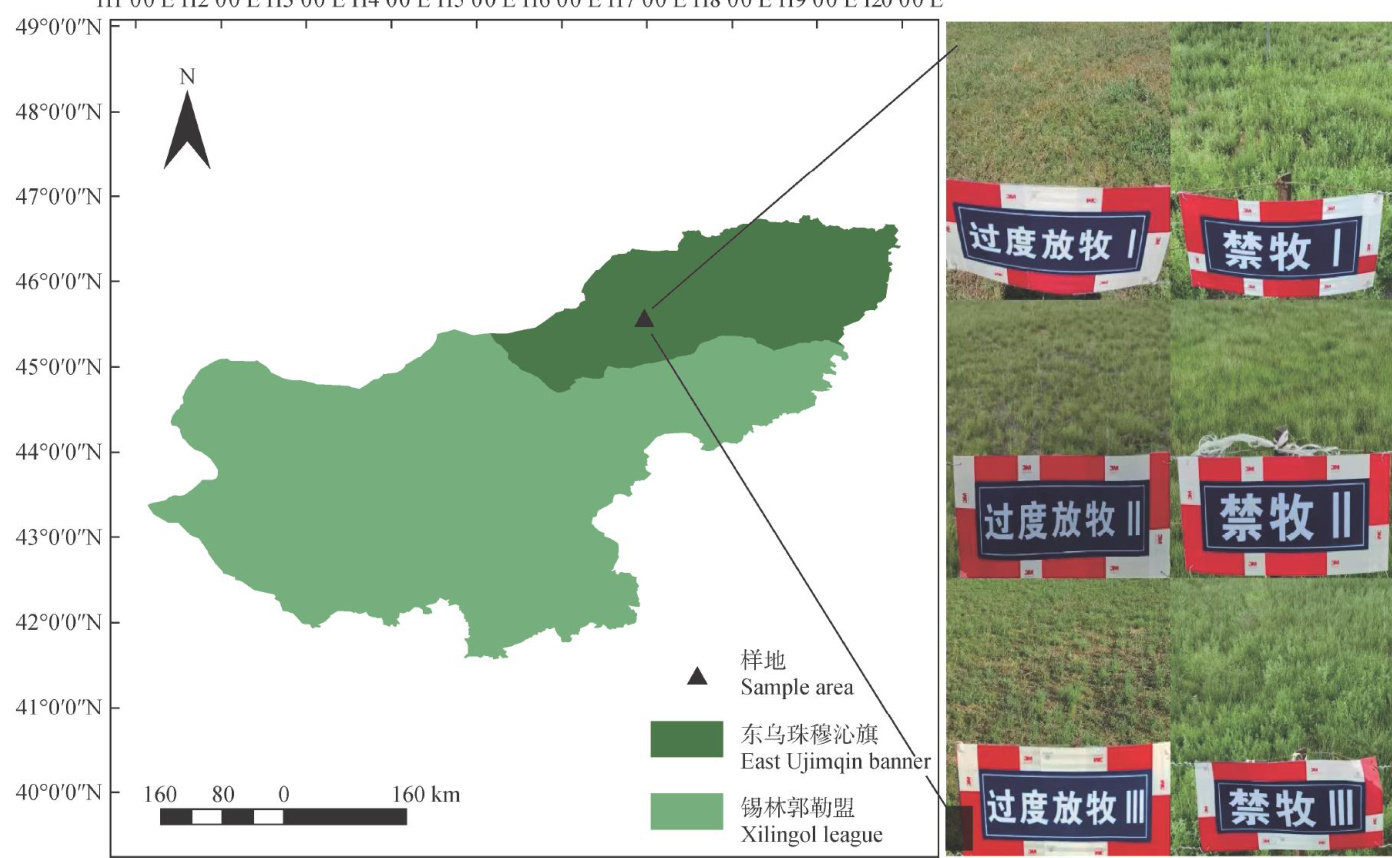

研究论文 | 不同退化程度对坡地草地土壤可溶性有机碳及其特征的影响

研究论文 | 不同退化程度对坡地草地土壤可溶性有机碳及其特征的影响

-

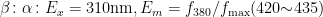

研究论文 | 不同放牧强度下内蒙古典型草原地表节肢动物群落特征

研究论文 | 不同放牧强度下内蒙古典型草原地表节肢动物群落特征

-

研究论文 | 放牧强度对荒漠草原植物群落组成和营养品质的影响

研究论文 | 放牧强度对荒漠草原植物群落组成和营养品质的影响

-

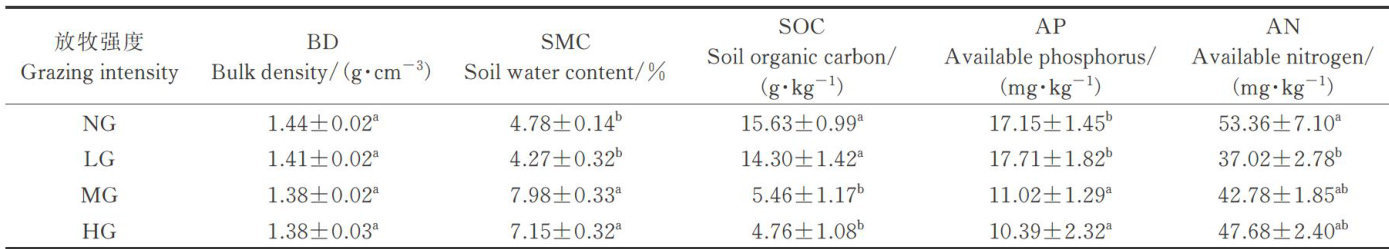

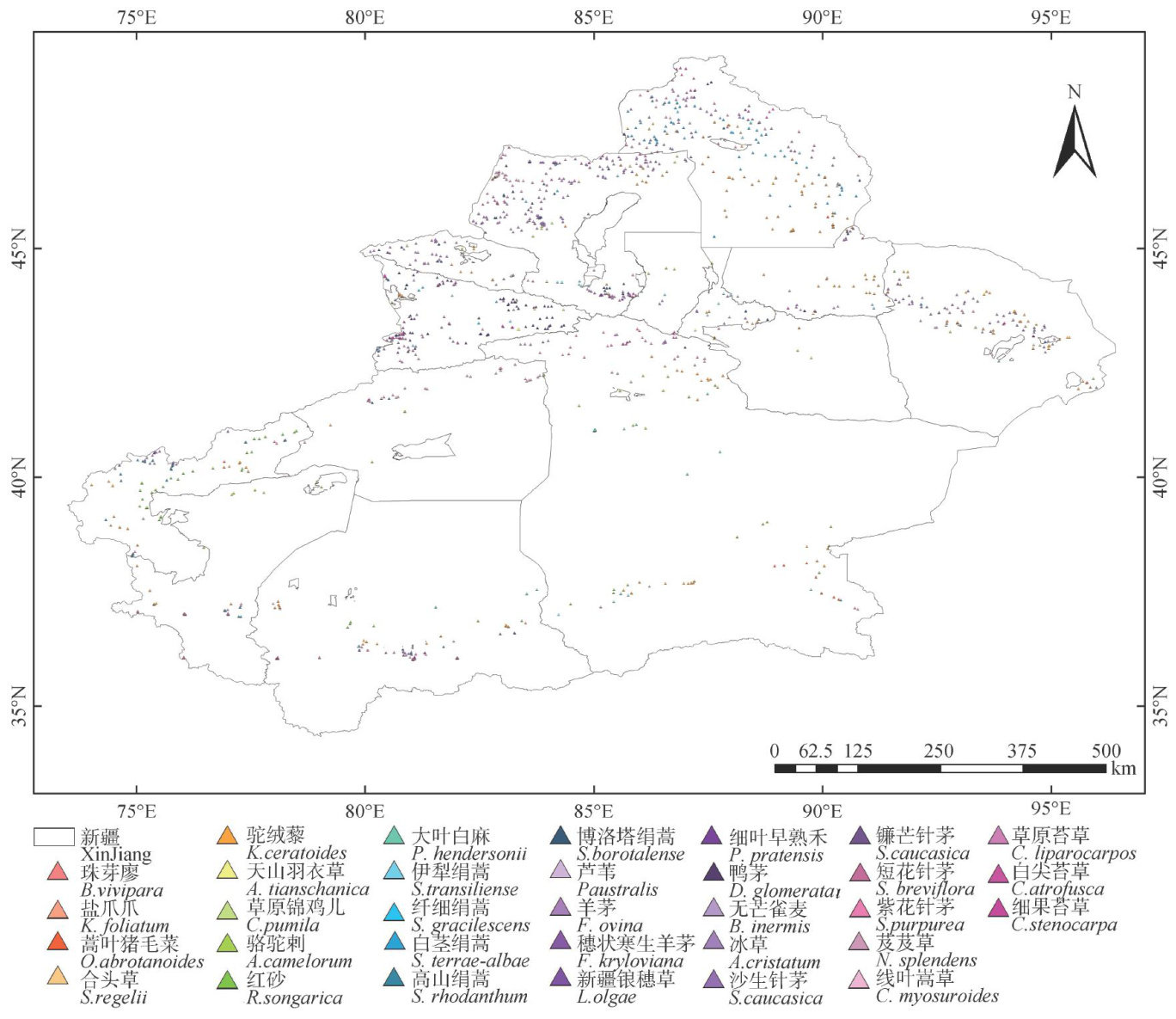

研究论文 | 气候变化情景下新疆草地类常见植物潜在分布格局模拟

研究论文 | 气候变化情景下新疆草地类常见植物潜在分布格局模拟

-

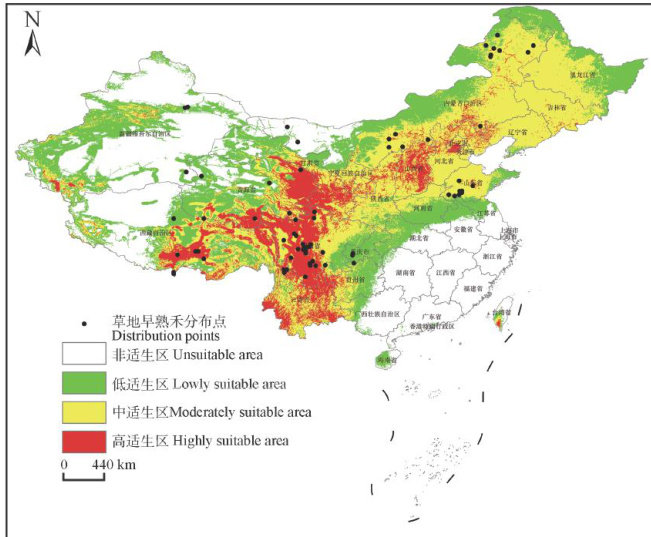

研究论文 | 基于MaxEnt模型预测近现代和未来草地早熟禾的适宜分布区

研究论文 | 基于MaxEnt模型预测近现代和未来草地早熟禾的适宜分布区

-

研究论文 | 基于MODISNPP的2000—2023年三江源地区植被NPP时空演变及影响因素研究

研究论文 | 基于MODISNPP的2000—2023年三江源地区植被NPP时空演变及影响因素研究

-

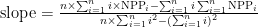

研究论文 | 基于Meta分析的新疆退化草地围栏封育效果研究

研究论文 | 基于Meta分析的新疆退化草地围栏封育效果研究

-

研究论文 | 基于优化的MaxEnt模型预测龙胆科重要药用植物在青藏高原的生境适宜性研究

研究论文 | 基于优化的MaxEnt模型预测龙胆科重要药用植物在青藏高原的生境适宜性研究

-

研究论文 | 山东省草地资源空间分布特征研究

研究论文 | 山东省草地资源空间分布特征研究

-

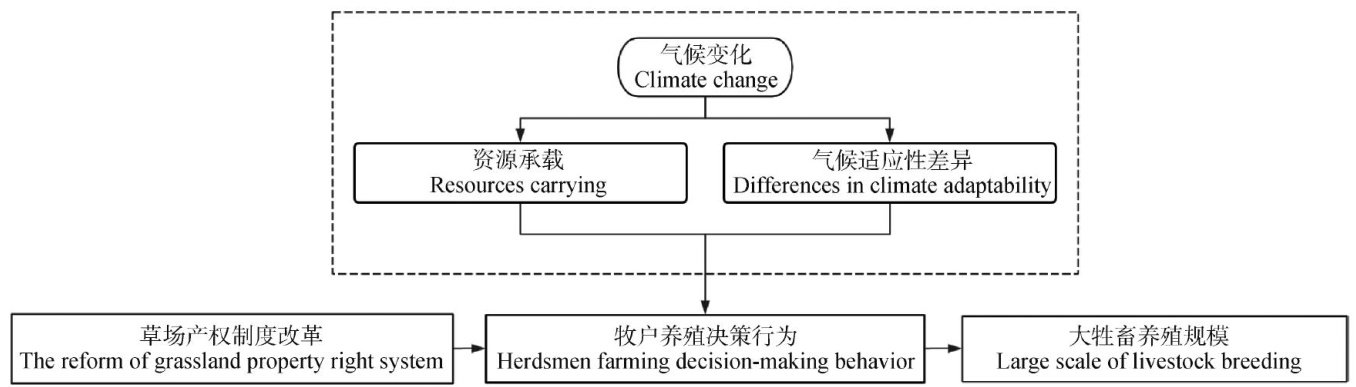

研究论文 | 草场产权制度改革、气候变化对大牲畜养殖规模的影响

研究论文 | 草场产权制度改革、气候变化对大牲畜养殖规模的影响

-

技术研发 | 基于草地植被恢复指数的退化高寒草甸生态修复措施初步效果评价

技术研发 | 基于草地植被恢复指数的退化高寒草甸生态修复措施初步效果评价

-

技术研发 | 通辽地区不同类型玉米品种生产性能和青贮品质综合评价

技术研发 | 通辽地区不同类型玉米品种生产性能和青贮品质综合评价

-

技术研发 | 不同添加剂及混合比例对全株玉米与饲用小黑麦混合青贮品质的影响

技术研发 | 不同添加剂及混合比例对全株玉米与饲用小黑麦混合青贮品质的影响

-

技术研发 | 河西走廊半干旱区12个紫花首蓿品种生产性能及品质评价

技术研发 | 河西走廊半干旱区12个紫花首蓿品种生产性能及品质评价

-

技术研发 | 河西灌区不同青贮玉米品种生产性能与发酵品质的综合评价

技术研发 | 河西灌区不同青贮玉米品种生产性能与发酵品质的综合评价

-

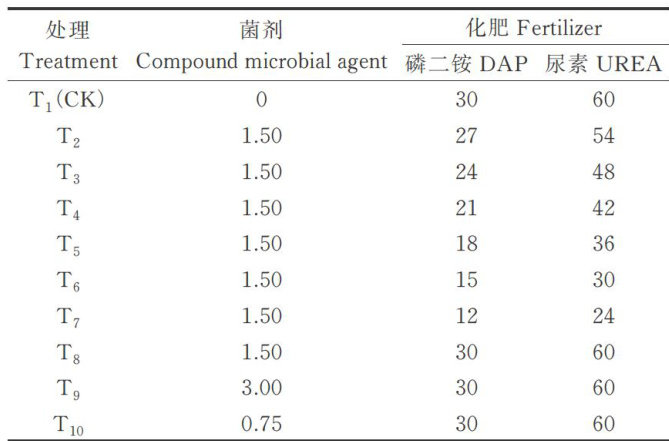

技术研发 | 复合微生物菌剂和化肥配施对连作玉米产量和根际细菌群落的影响

技术研发 | 复合微生物菌剂和化肥配施对连作玉米产量和根际细菌群落的影响

-

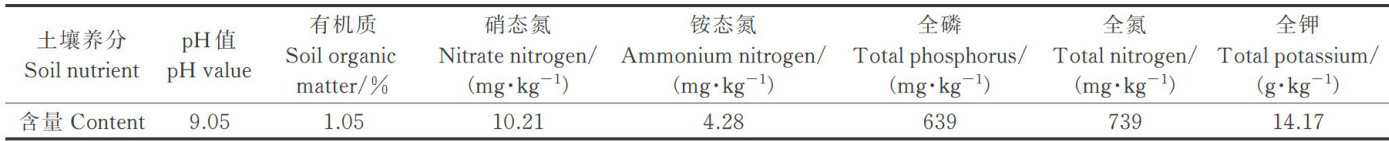

技术研发 | 施用黄腐酸钾对柴达木盆地盐碱地燕麦生长和土壤质量的影响

技术研发 | 施用黄腐酸钾对柴达木盆地盐碱地燕麦生长和土壤质量的影响

处最低;土壤酶活性与苜蓿的生长特性、产量品质显著相关。综合分析表明,飞跃’‘敖汉’‘骑士T'的最优灌溉水平分别为 W3,W4,W3e

处最低;土壤酶活性与苜蓿的生长特性、产量品质显著相关。综合分析表明,飞跃’‘敖汉’‘骑士T'的最优灌溉水平分别为 W3,W4,W3e  预测其潜在适生区,并揭示关键环境驱动因子。结果显示:年降水量(biol2)、海拔(bio20)、年平均气温(biol)、最冷月份的最低温度(bio6)、最冷季的平均气温(bioll)和最暖季降水(bio18)等6个因子累计贡献 89.2% ,其中降水主导分布格局。当代高适生区(38. 62×104km2) 集中于青藏高原东部及东南部,总适生区达1 28.59×104km2 。未来气候情景(SSP126/SSP585,2040s-2100s)下适生区呈现高海拔扩张趋势,质心向西北迁移,潜在分布带延伸至高原西部高海拔区域。模型预测显示川藏高山峡谷与横断山区将成为核心扩张区,但该区域人类活动密集且现有保护区覆盖率不足。建议扩张区域优先构建龙胆科药用植物种质资源库,以协调资源利用与生态保护的矛盾。

预测其潜在适生区,并揭示关键环境驱动因子。结果显示:年降水量(biol2)、海拔(bio20)、年平均气温(biol)、最冷月份的最低温度(bio6)、最冷季的平均气温(bioll)和最暖季降水(bio18)等6个因子累计贡献 89.2% ,其中降水主导分布格局。当代高适生区(38. 62×104km2) 集中于青藏高原东部及东南部,总适生区达1 28.59×104km2 。未来气候情景(SSP126/SSP585,2040s-2100s)下适生区呈现高海拔扩张趋势,质心向西北迁移,潜在分布带延伸至高原西部高海拔区域。模型预测显示川藏高山峡谷与横断山区将成为核心扩张区,但该区域人类活动密集且现有保护区覆盖率不足。建议扩张区域优先构建龙胆科药用植物种质资源库,以协调资源利用与生态保护的矛盾。

登录

登录