目录

快速导航-

开篇作品 | 风筝

开篇作品 | 风筝

-

小说平台 | 榴花开尽

小说平台 | 榴花开尽

-

散文空间 | 人与畜(外一篇)

散文空间 | 人与畜(外一篇)

-

散文空间 | 脚步的踏程

散文空间 | 脚步的踏程

-

散文空间 | 一念之间

散文空间 | 一念之间

-

诗歌广场 | 远远乡(组诗)

诗歌广场 | 远远乡(组诗)

-

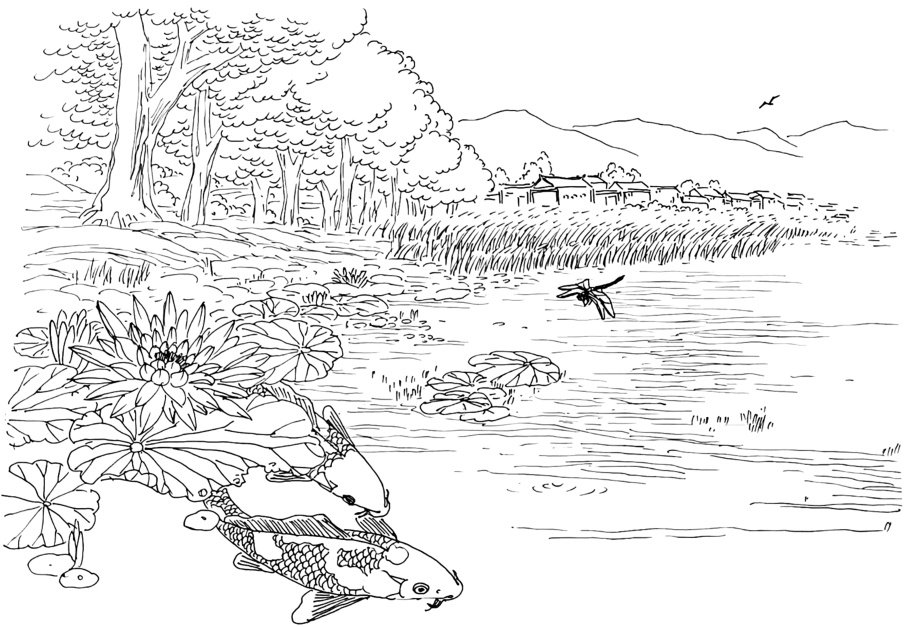

诗歌广场 | 西湖村,热烈的夏天(外四首)

诗歌广场 | 西湖村,热烈的夏天(外四首)

-

诗歌广场 | 子午镇(外八首)

诗歌广场 | 子午镇(外八首)

-

诗歌广场 | 云南行记(组诗)

诗歌广场 | 云南行记(组诗)

-

诗歌广场 | 苍洱诗萃

诗歌广场 | 苍洱诗萃

-

文艺评论 | 同一个文本,不同的聚焦

文艺评论 | 同一个文本,不同的聚焦

-

文艺评论 | 根在大理 魂在文化

文艺评论 | 根在大理 魂在文化

-

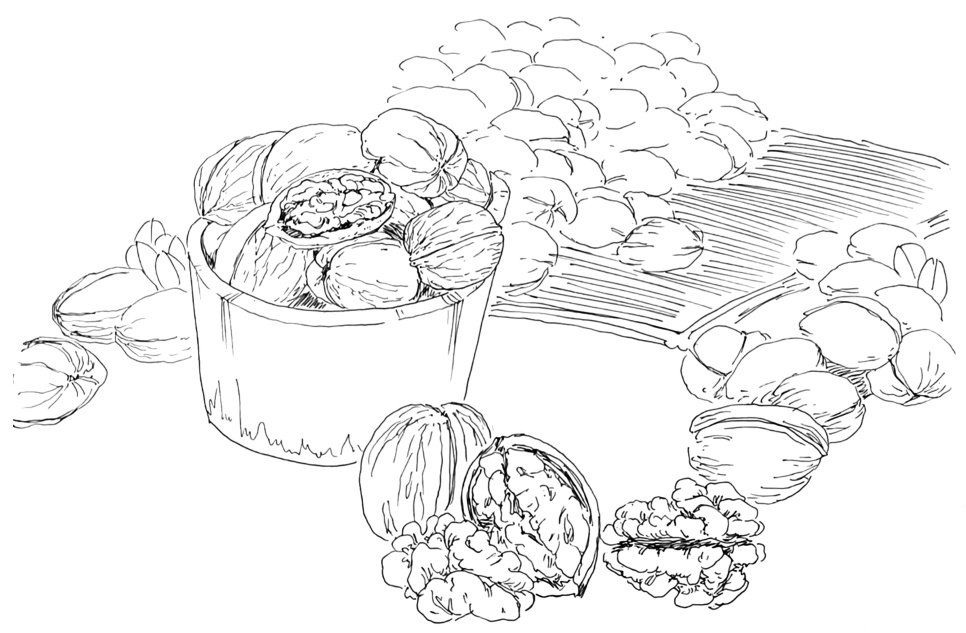

大理旅游 | 白竹山中

大理旅游 | 白竹山中

-

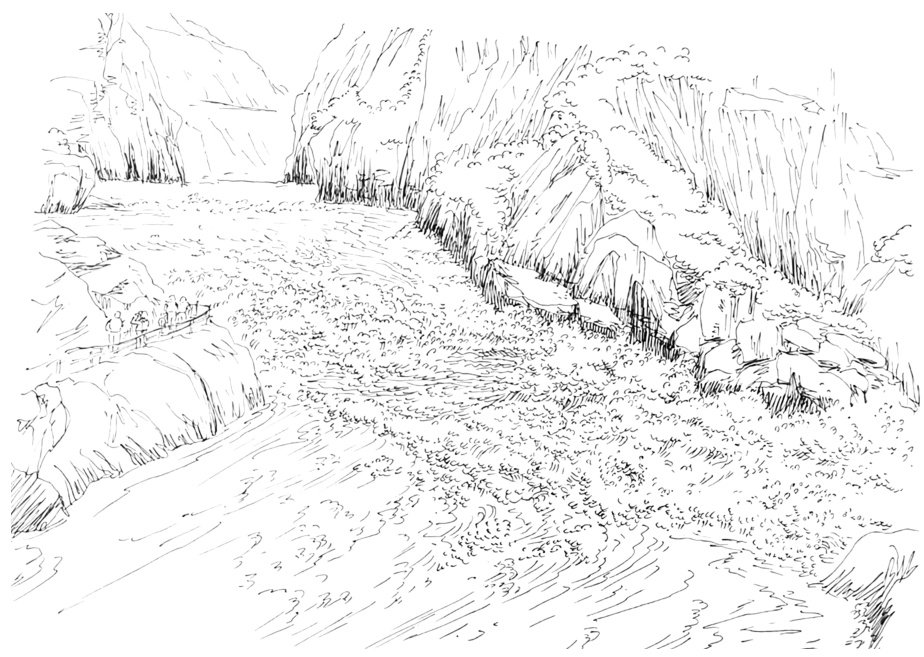

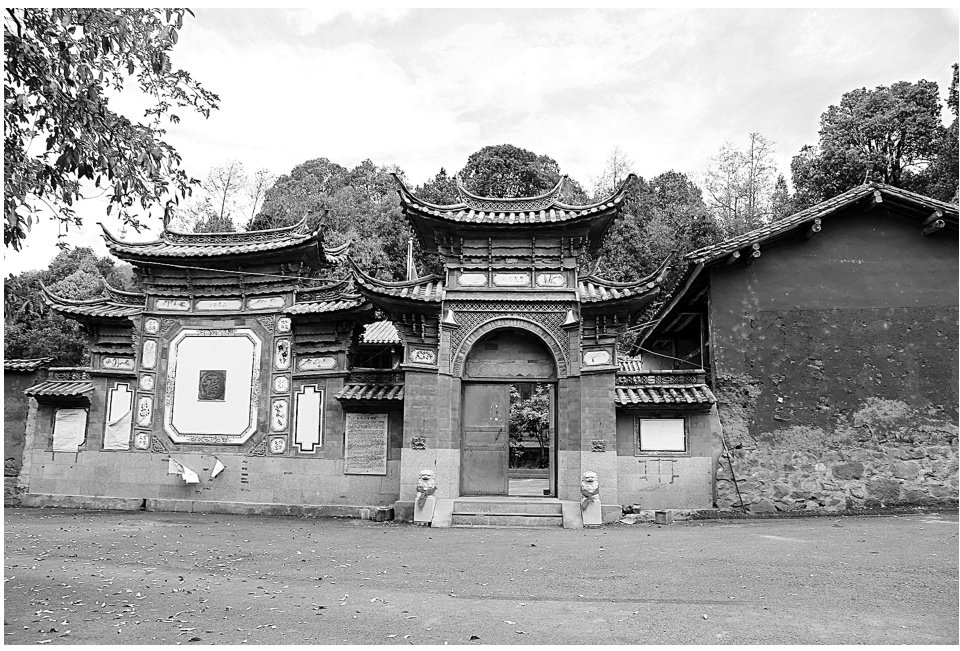

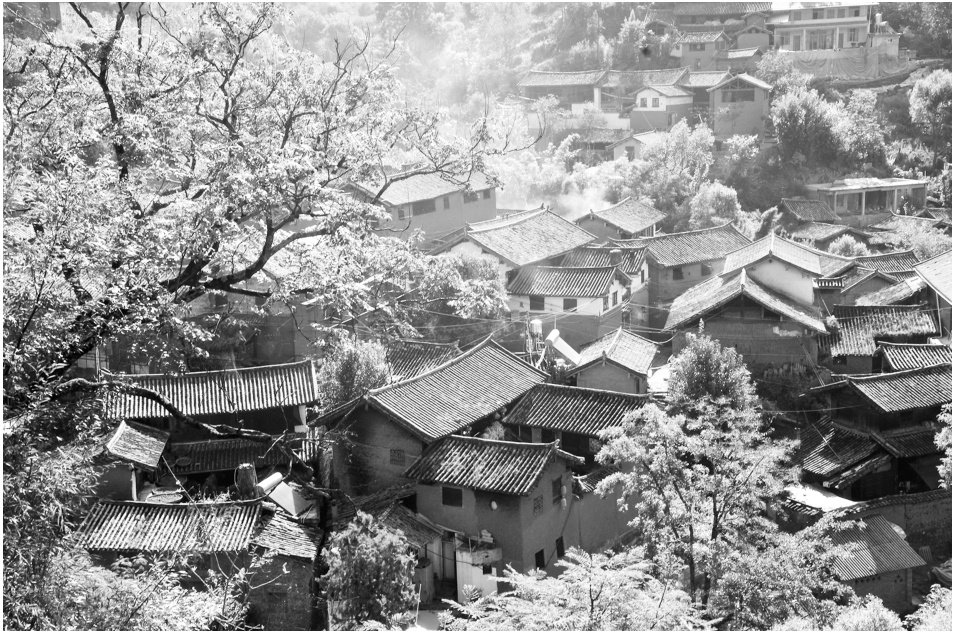

大理旅游 | 岁月深处的诺邓

大理旅游 | 岁月深处的诺邓

-

大理旅游 | 走进朵祜彝族婚礼

大理旅游 | 走进朵祜彝族婚礼

-

大理记忆 | 忆前所街

大理记忆 | 忆前所街

-

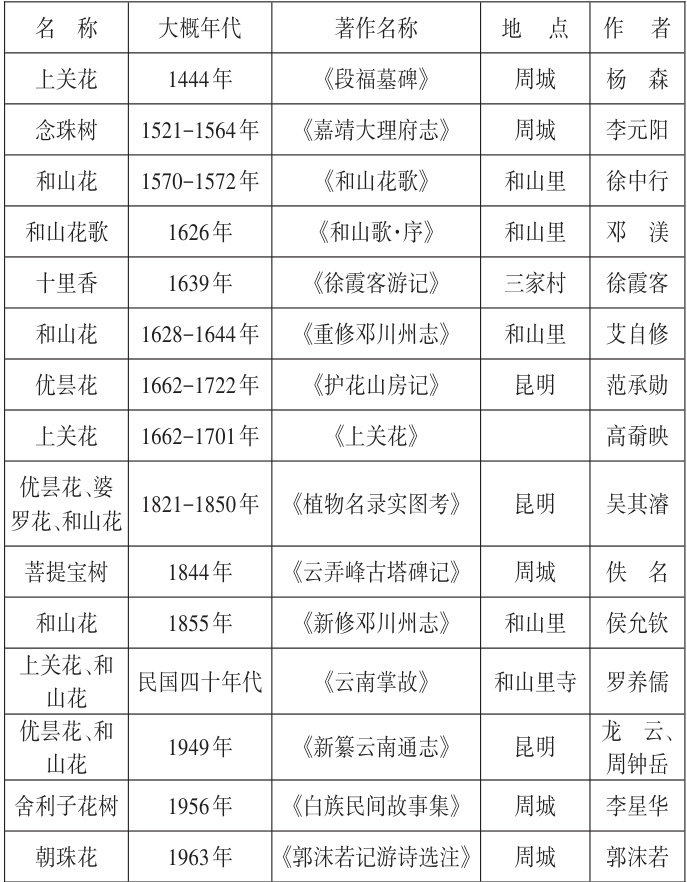

大理讲坛 | 解密“上关花”传说

大理讲坛 | 解密“上关花”传说

登录

登录