目录

快速导航-

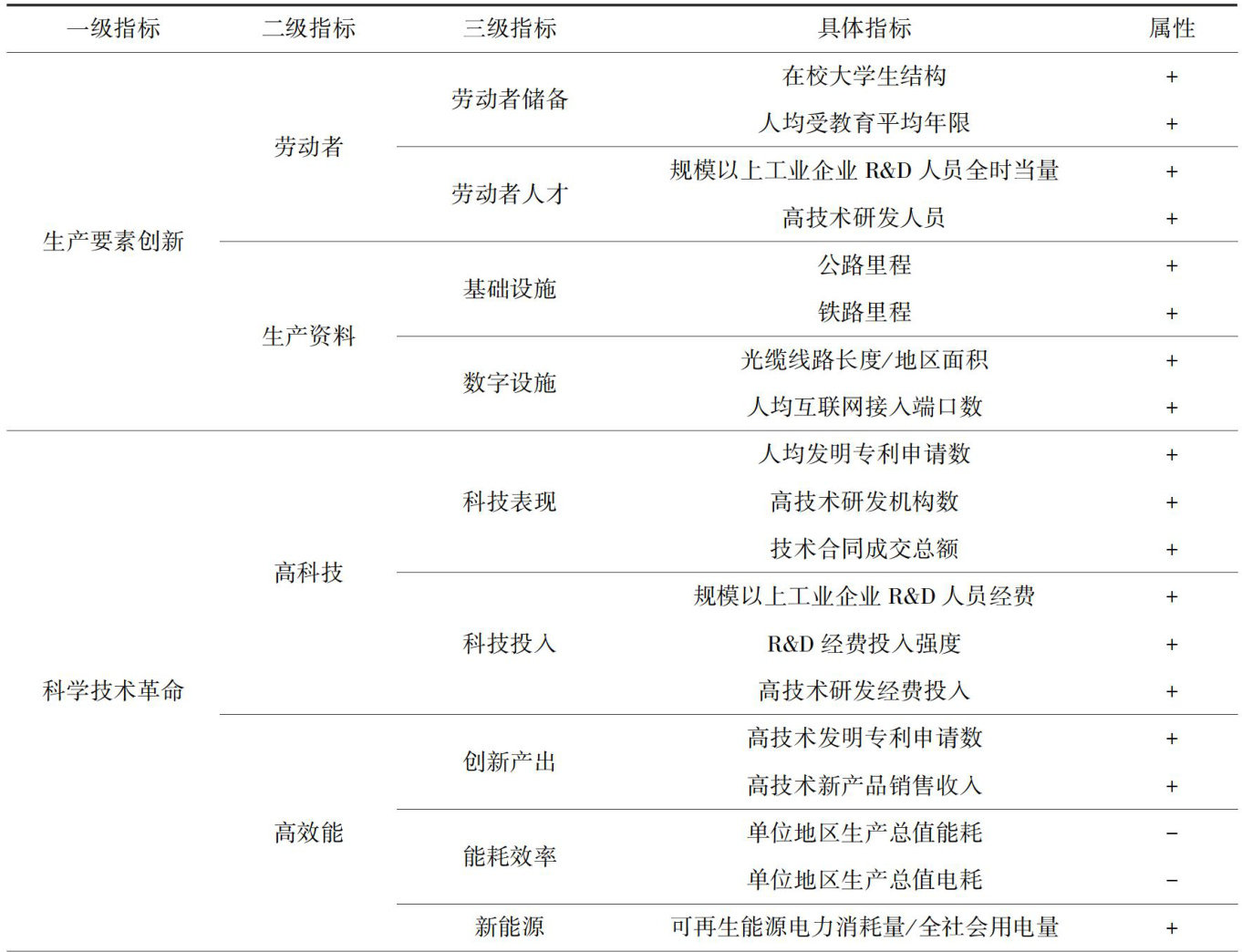

新质生产力与区域经济 | 区域市场潜力提升与新质生产力培育

新质生产力与区域经济 | 区域市场潜力提升与新质生产力培育

-

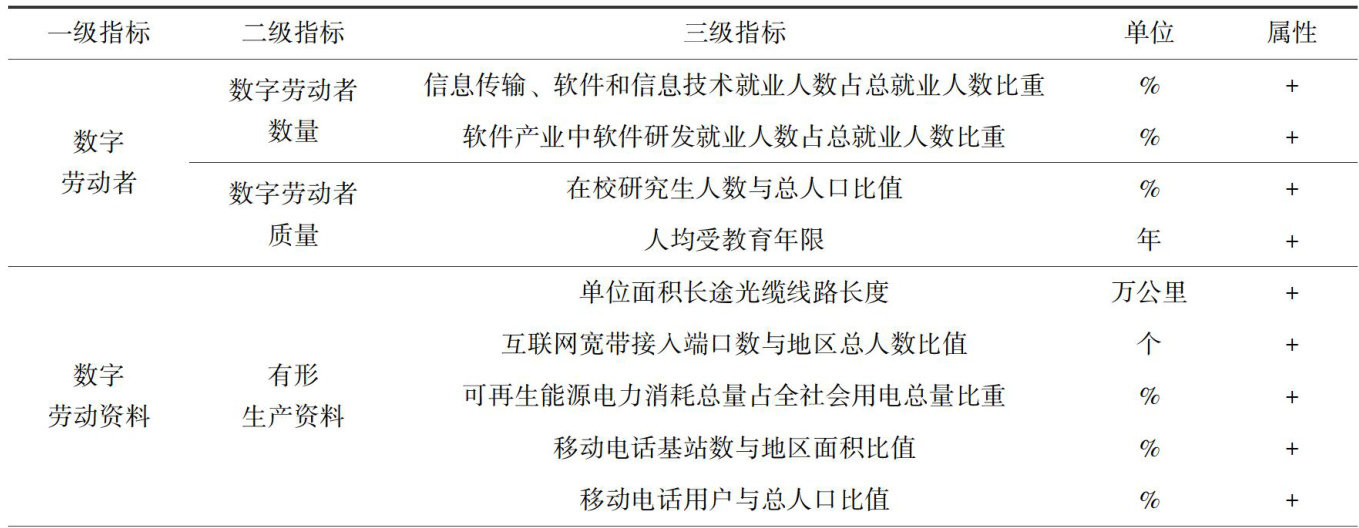

新质生产力与区域经济 | 数字新质生产力赋能区域绿色全要素生产率的机理与效应

新质生产力与区域经济 | 数字新质生产力赋能区域绿色全要素生产率的机理与效应

-

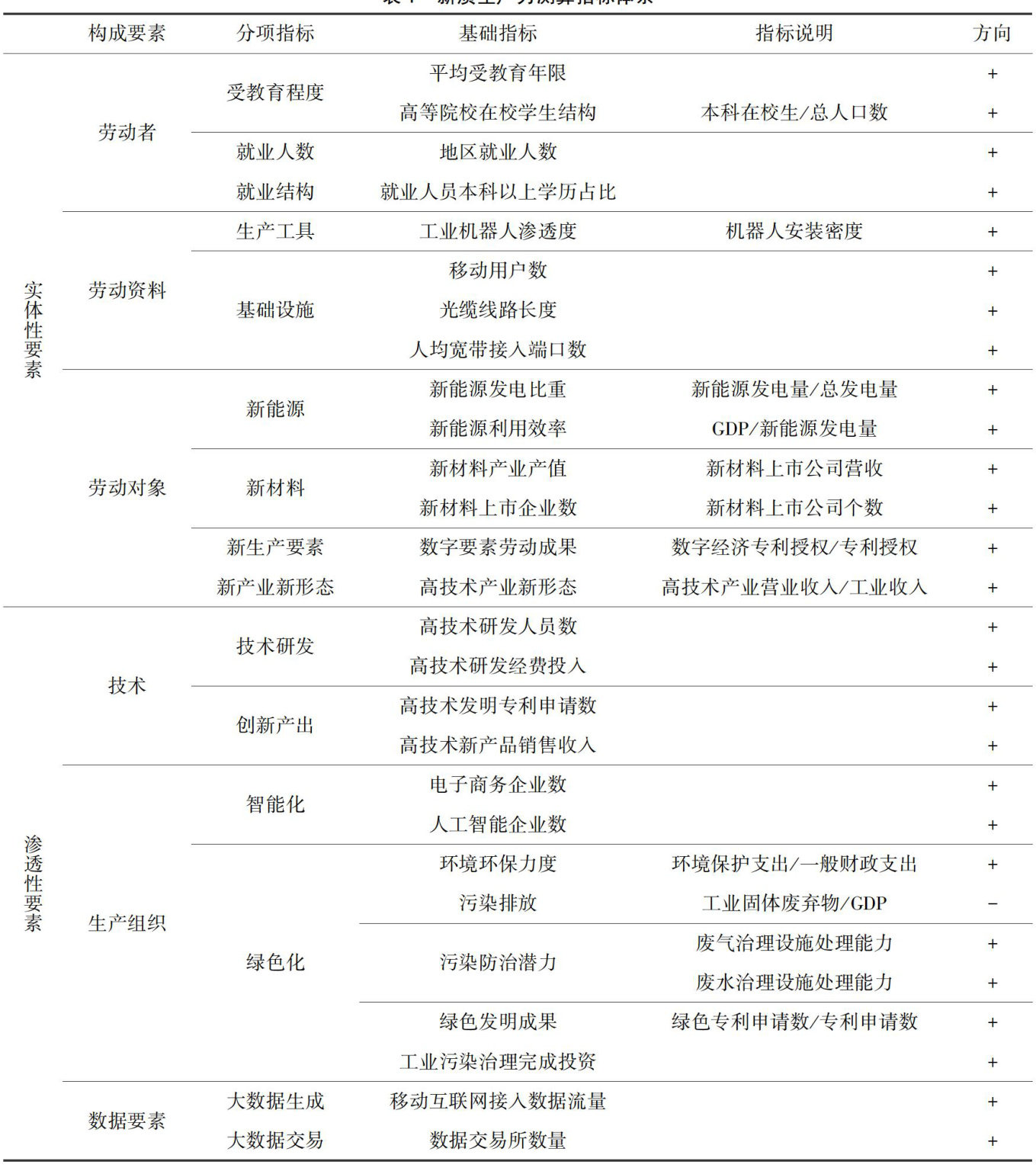

新质生产力与区域经济 | 基于双曲熵权TOPSIS的中国新质生产力水平测度与时空演进研究

新质生产力与区域经济 | 基于双曲熵权TOPSIS的中国新质生产力水平测度与时空演进研究

-

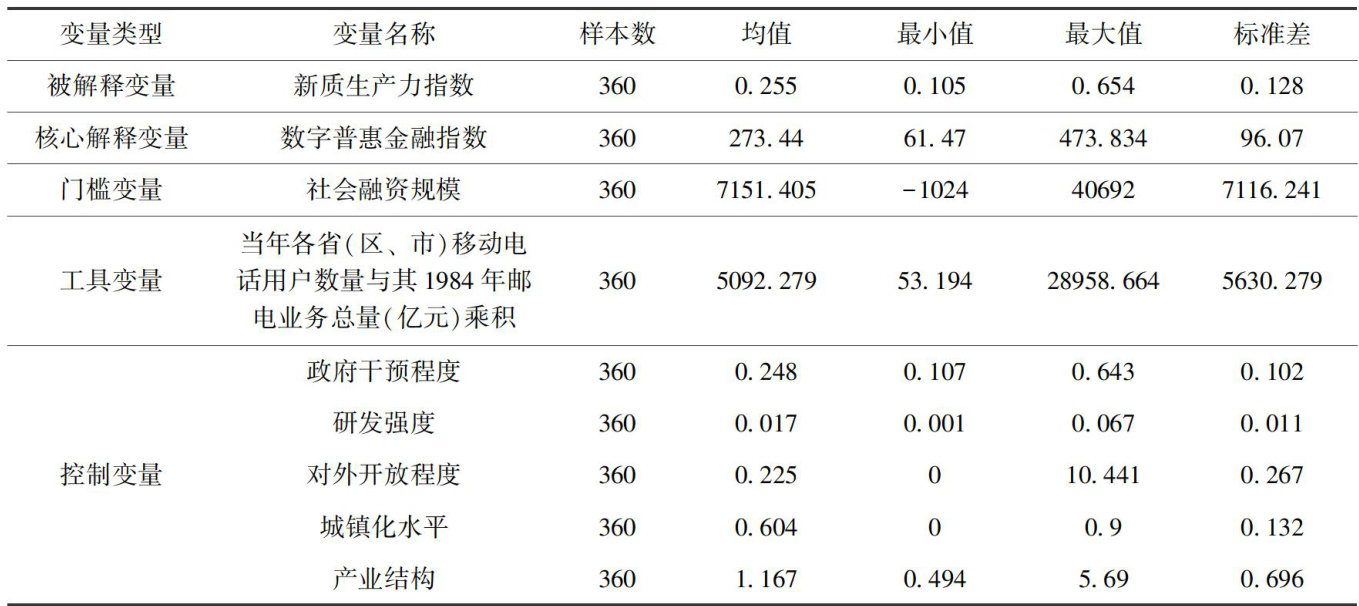

数智经济 | 数字金融对新质生产力的影响特征研究

数智经济 | 数字金融对新质生产力的影响特征研究

-

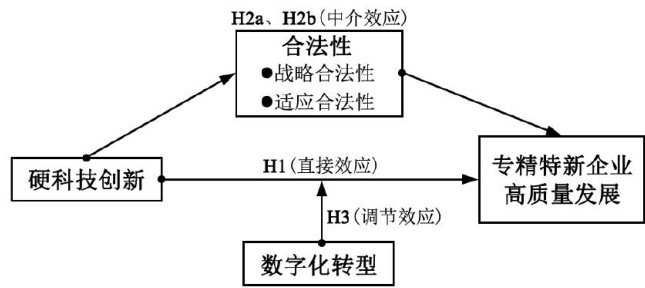

数智经济 | 硬科技创新、合法性与“专精特新”企业高质量发展的关系研究

数智经济 | 硬科技创新、合法性与“专精特新”企业高质量发展的关系研究

-

数智经济 | “技术-制度协同”视角下数字服务贸易的“新里昂惕夫之谜”破解机制研究

数智经济 | “技术-制度协同”视角下数字服务贸易的“新里昂惕夫之谜”破解机制研究

-

数智经济 | 数字经济政策对企业短债长用的影响研究

数智经济 | 数字经济政策对企业短债长用的影响研究

-

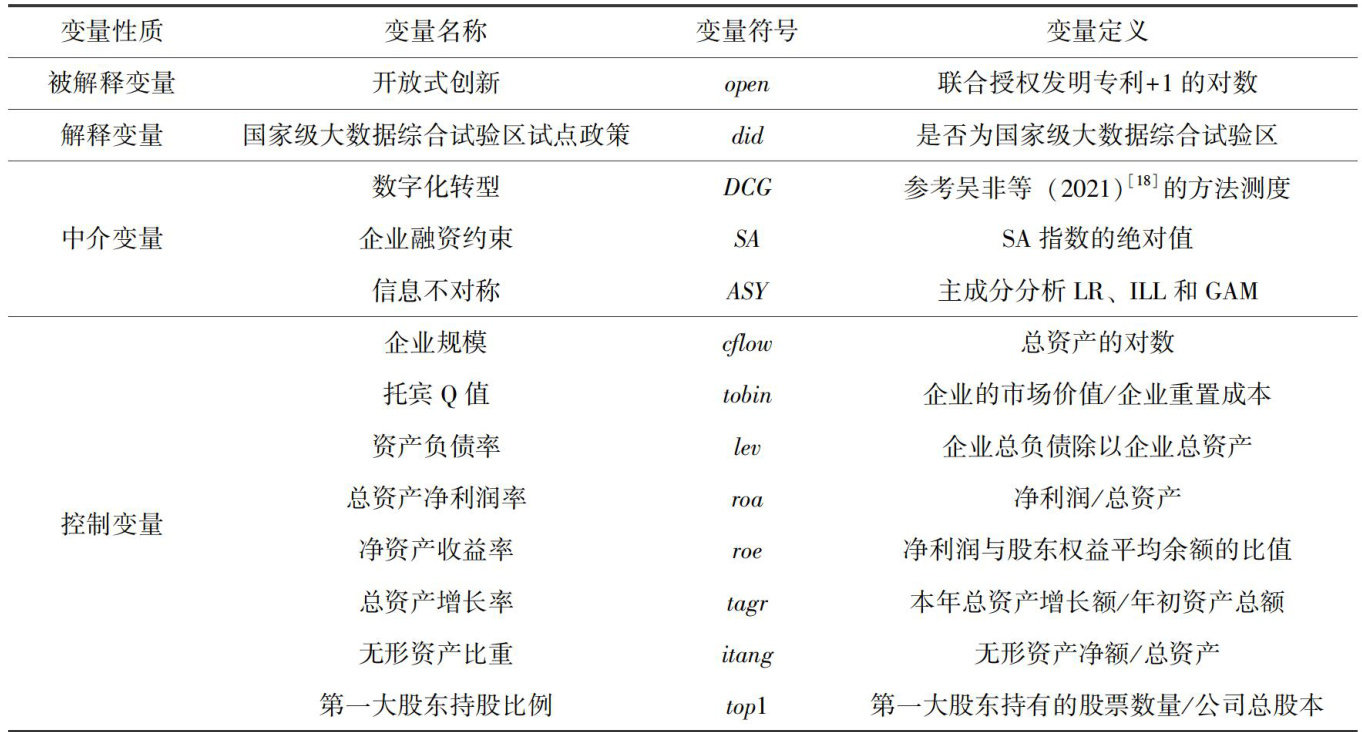

创新研究 | 国家级大数据综合试验区试点政策对企业开放式创新的影响研究

创新研究 | 国家级大数据综合试验区试点政策对企业开放式创新的影响研究

-

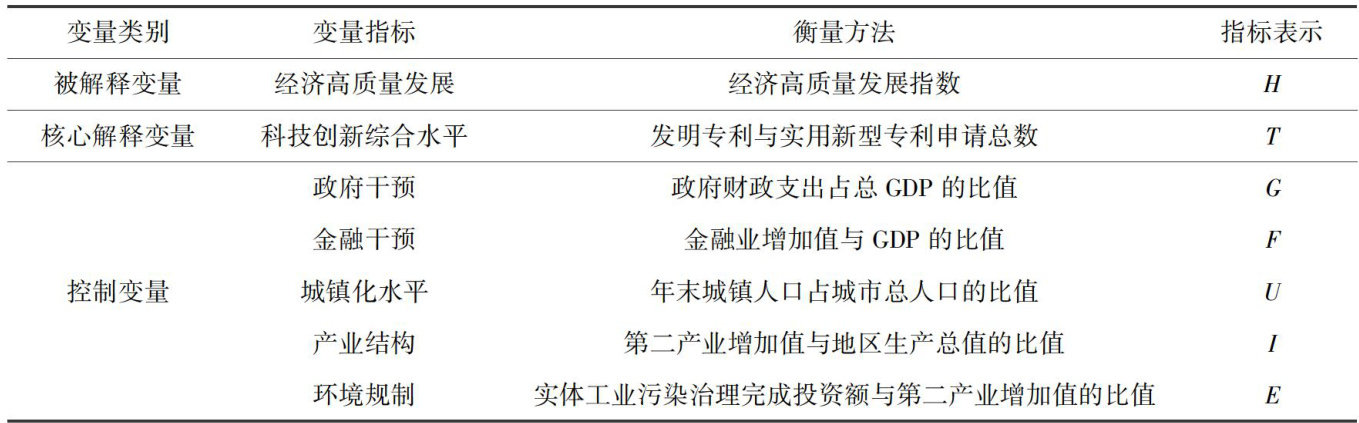

创新研究 | 中国式现代化视域下实体经济高质量发展路径探究

创新研究 | 中国式现代化视域下实体经济高质量发展路径探究

-

创新研究 | 创新生态驱动“卡脖子”技术攻关的路径研究

创新研究 | 创新生态驱动“卡脖子”技术攻关的路径研究

-

低碳经济 | 能源转型政策与城市绿色全要素生产率提升

低碳经济 | 能源转型政策与城市绿色全要素生产率提升

-

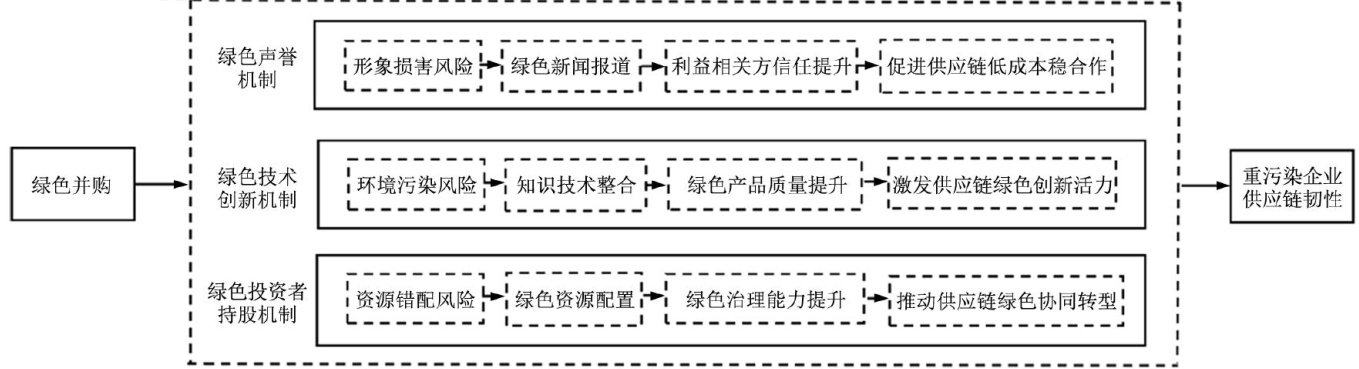

低碳经济 | “双碳” 目标下绿色并购对重污染企业供应链韧性的影响研究

低碳经济 | “双碳” 目标下绿色并购对重污染企业供应链韧性的影响研究

-

低碳经济 | 绿色金融创新对企业碳绩效的影响基于绿色金融改革创新试验区的准自然实验

低碳经济 | 绿色金融创新对企业碳绩效的影响基于绿色金融改革创新试验区的准自然实验

-

企业经济 | 高管嫉妒心理对公司违规的影响研究

企业经济 | 高管嫉妒心理对公司违规的影响研究

-

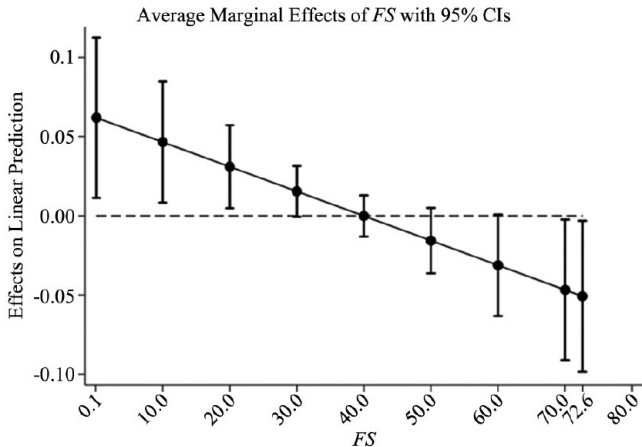

企业经济 | 外资持股比例与企业循环供应链管理

企业经济 | 外资持股比例与企业循环供应链管理

登录

登录