- 全部分类/

- 农业与职业/

- 编辑之友

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

特稿 | 发展数智出版 聚焦提质增效

特稿 | 发展数智出版 聚焦提质增效

-

专题 | 因果与叙事:AI会讲故事吗?

专题 | 因果与叙事:AI会讲故事吗?

-

专题 | 机器人如何讲故事:生成式AI的媒介叙事原理及后人类反思

专题 | 机器人如何讲故事:生成式AI的媒介叙事原理及后人类反思

-

专题 | 从非玩家角色到人工智能体:虚拟现实媒介的 “终极生活”叙事

专题 | 从非玩家角色到人工智能体:虚拟现实媒介的 “终极生活”叙事

-

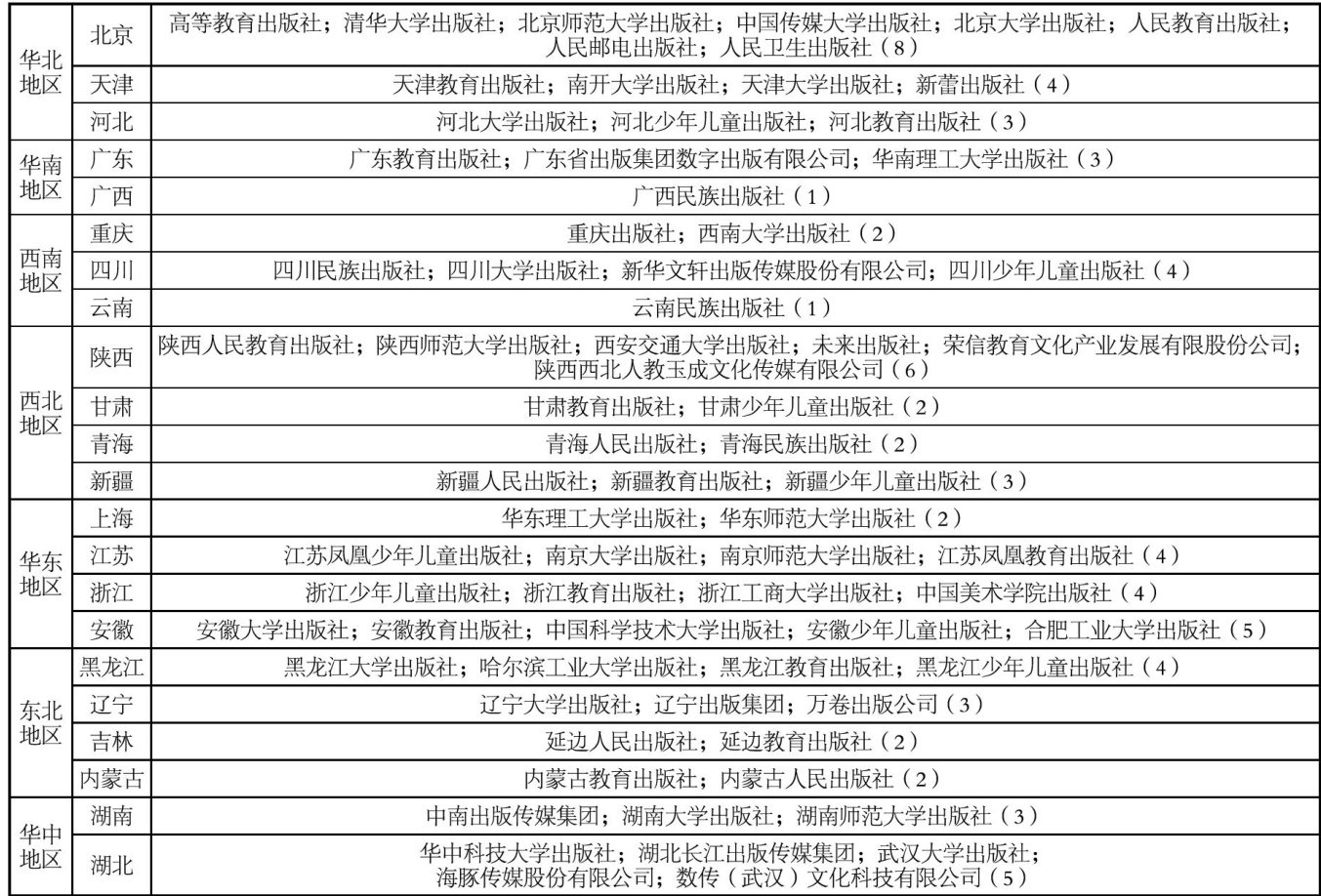

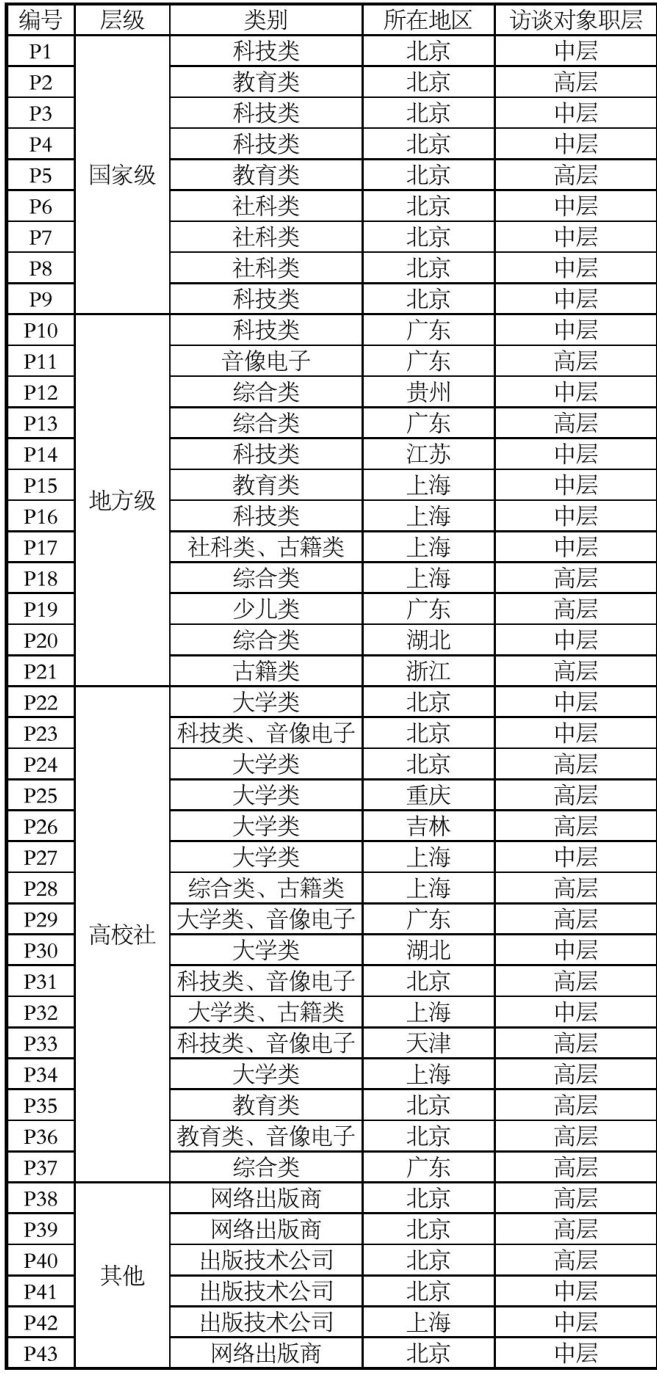

出版 | 中国出版业数智化转型的现实图景及发展路径研究

出版 | 中国出版业数智化转型的现实图景及发展路径研究

-

出版 | 出版行业应用生成式人工智能的现实困境与实践思路

出版 | 出版行业应用生成式人工智能的现实困境与实践思路

-

出版 | 有声读物质检工作的可行性与实践路径

出版 | 有声读物质检工作的可行性与实践路径

-

出版 | 遮蔽何以澄明:编辑的听觉意识之维

出版 | 遮蔽何以澄明:编辑的听觉意识之维

-

传媒 | 生成式人工智能参与社会治理的风险规制

传媒 | 生成式人工智能参与社会治理的风险规制

-

传媒 | 政务新媒体诱发的数字政府传播风险及其治理研究

传媒 | 政务新媒体诱发的数字政府传播风险及其治理研究

-

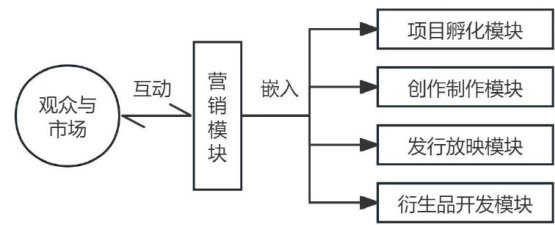

影视 | “制宣发”一体化:中国电影营销的创新模式与发展趋势

影视 | “制宣发”一体化:中国电影营销的创新模式与发展趋势

-

版权 | 生成式人工智能视域下版权数据保护的路径选择

版权 | 生成式人工智能视域下版权数据保护的路径选择

登录

登录