目录

快速导航-

当代音乐家 | 永远走不出您的视线

当代音乐家 | 永远走不出您的视线

-

当代音乐家 | 理想 使命 抱负

当代音乐家 | 理想 使命 抱负

-

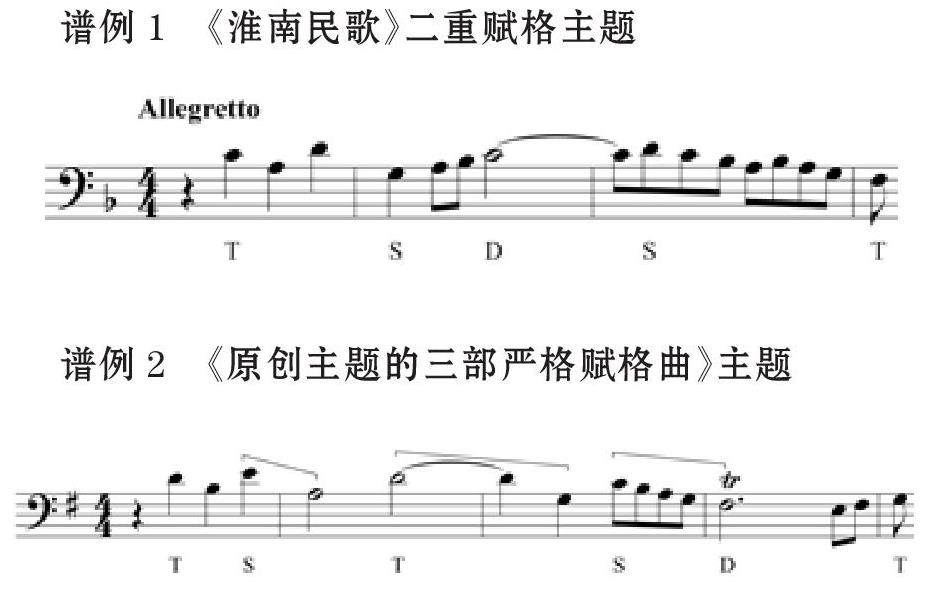

创作研究 | 严谨简洁 用力甚勤

创作研究 | 严谨简洁 用力甚勤

-

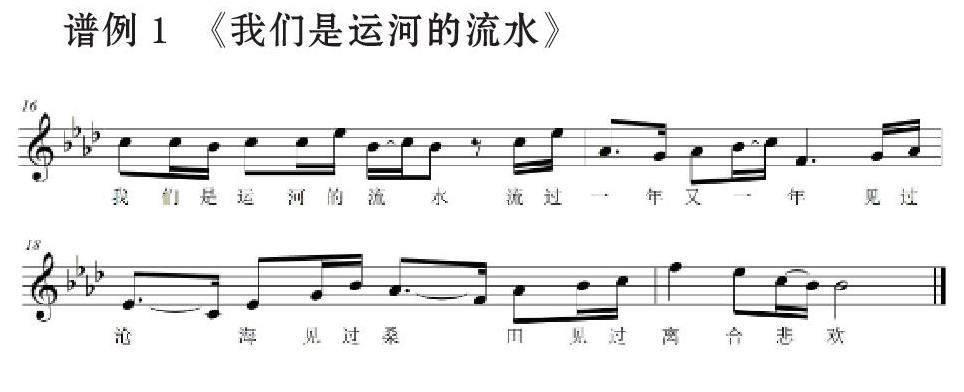

创作研究 | 歌剧《运河谣》的艺术特色及水红莲形象塑造

创作研究 | 歌剧《运河谣》的艺术特色及水红莲形象塑造

-

创作研究 | 越出“腔体”的边界

创作研究 | 越出“腔体”的边界

-

表演艺术 | 超越“范式”

表演艺术 | 超越“范式”

-

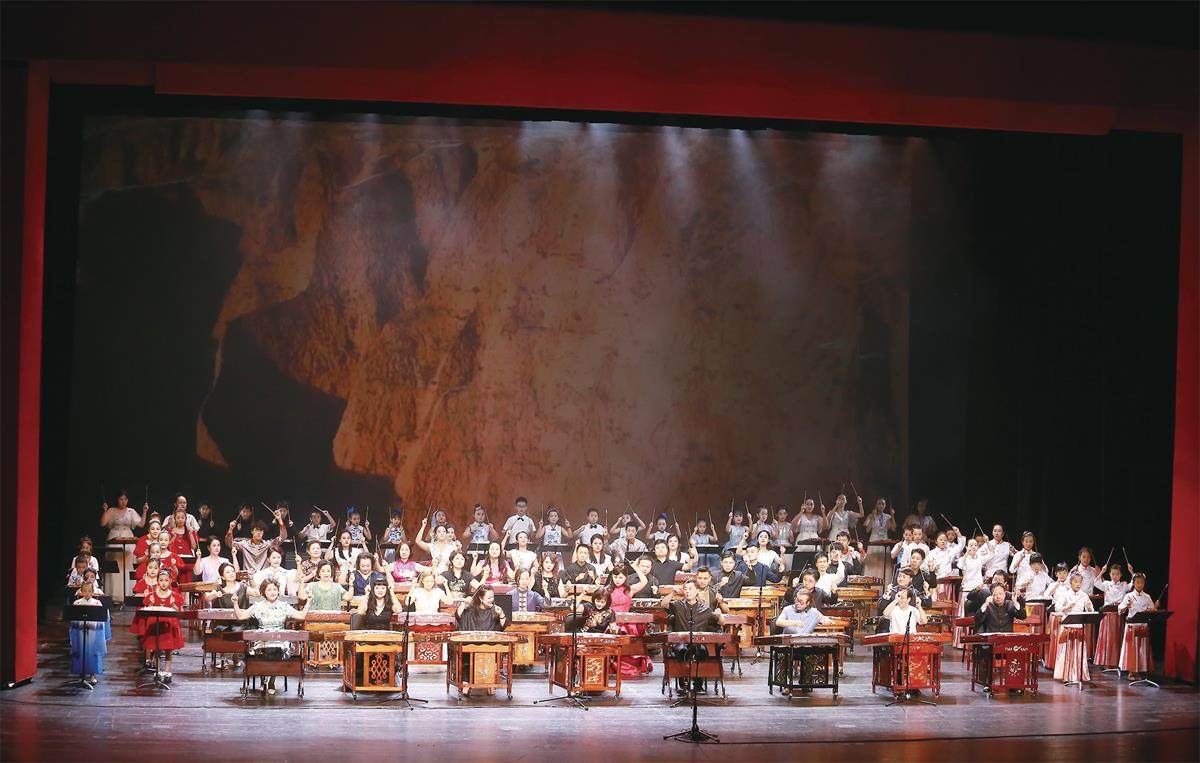

表演艺术 | 传古今中外之音韵 展扬琴事业之欣荣

表演艺术 | 传古今中外之音韵 展扬琴事业之欣荣

-

表演艺术 | 弹自己的速度

表演艺术 | 弹自己的速度

-

民族音乐 | “民族器乐表演实践与理论研究”的相关思考

民族音乐 | “民族器乐表演实践与理论研究”的相关思考

-

民族音乐 | 论中国琵琶艺术传统

民族音乐 | 论中国琵琶艺术传统

-

民族音乐 | 多重情境中的多维世界

民族音乐 | 多重情境中的多维世界

-

民族音乐 | 烁尽玄微 更进一步

民族音乐 | 烁尽玄微 更进一步

-

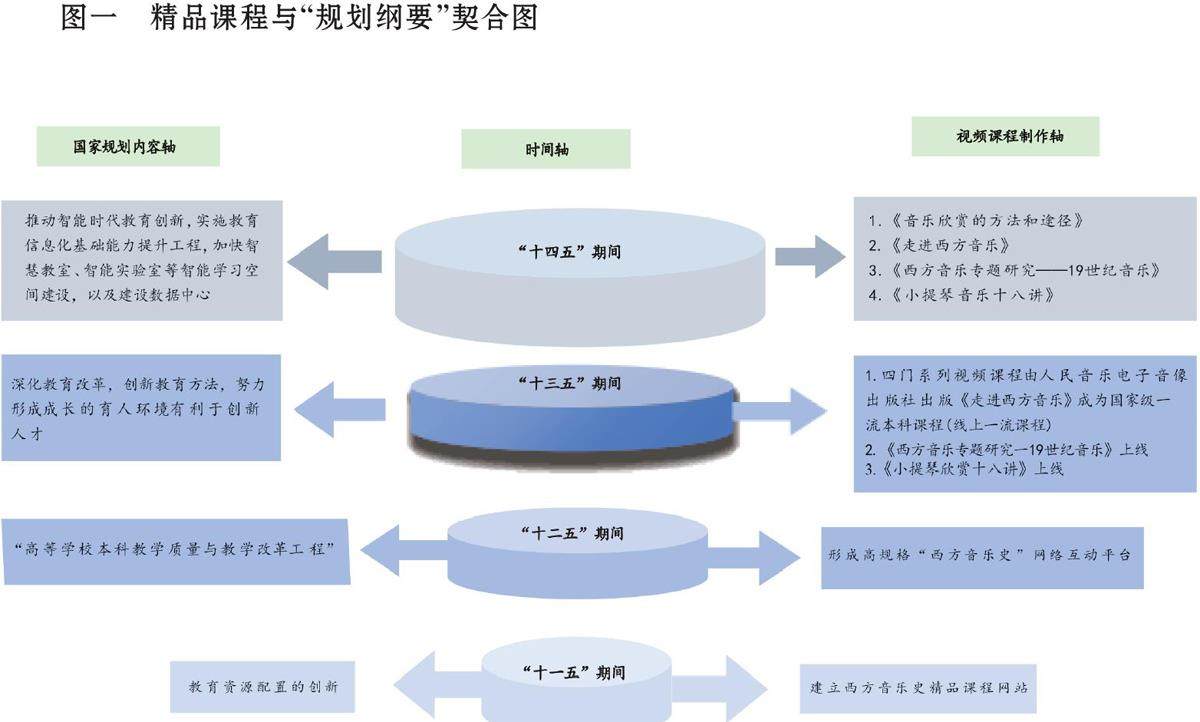

音教园地 | 视觉 前瞻 新质

音教园地 | 视觉 前瞻 新质

-

乐海钩沉 | 群山峻岭鹧鸪飞 百年幽兰吐芬芳

乐海钩沉 | 群山峻岭鹧鸪飞 百年幽兰吐芬芳

-

乐海钩沉 | 师恩永驻

乐海钩沉 | 师恩永驻

-

音乐学探索 | 坚定文化自信 繁荣音乐评论

音乐学探索 | 坚定文化自信 繁荣音乐评论

-

音乐学探索 | 音乐与科技的协同共生之路

音乐学探索 | 音乐与科技的协同共生之路

-

环球采风 | 从《纽约时报》视角看华人作曲家在海外

环球采风 | 从《纽约时报》视角看华人作曲家在海外

-

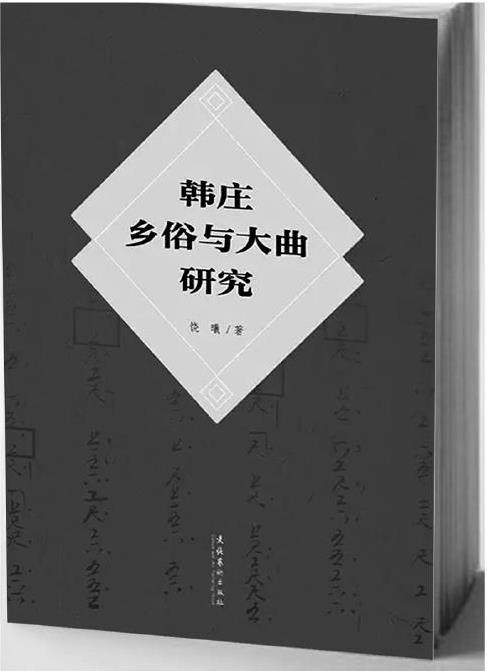

书林漫步 | 声满堂

书林漫步 | 声满堂

登录

登录