目录

快速导航-

经济观察.学习贯彻中央经济工作会议精神 | 面向“十五五”时期的企业技术创新

经济观察.学习贯彻中央经济工作会议精神 | 面向“十五五”时期的企业技术创新

-

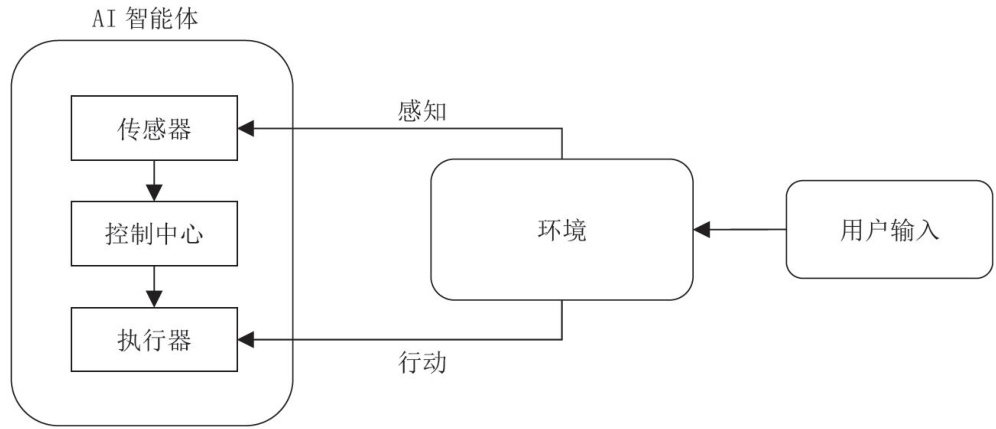

理论研究 | 智能体经济的崛起:AI智能体对商业世界的重塑

理论研究 | 智能体经济的崛起:AI智能体对商业世界的重塑

-

理论研究 | 人工智能如何影响就业:重组工作任务的新理解

理论研究 | 人工智能如何影响就业:重组工作任务的新理解

-

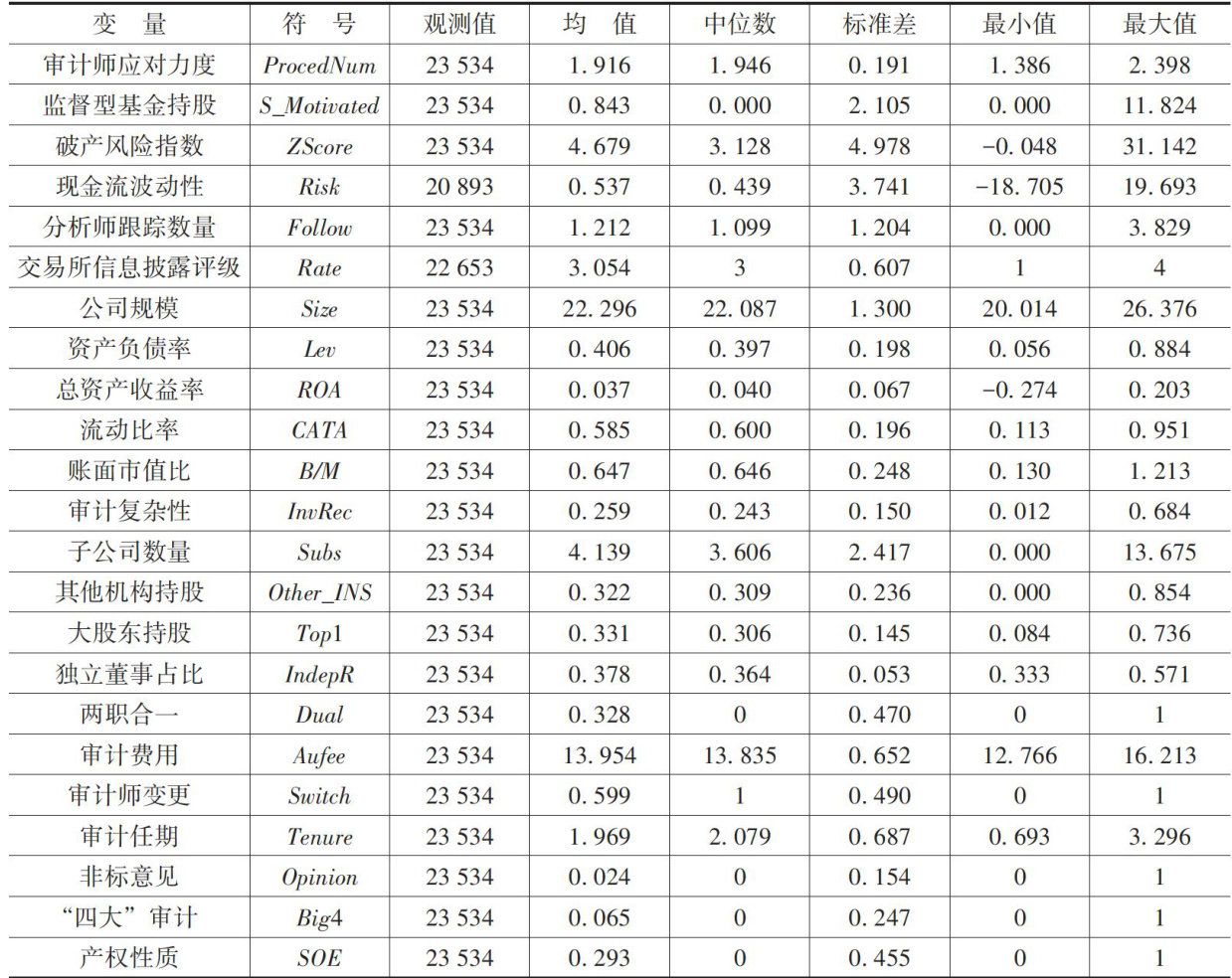

金融与投资 | 监督型基金持股如何影响审计师应对力度?

金融与投资 | 监督型基金持股如何影响审计师应对力度?

-

金融与投资 | 基于组合预测的民营企业信用风险评价研究

金融与投资 | 基于组合预测的民营企业信用风险评价研究

-

劳动经济 | 过度劳动的工资增长和工资差距效应分析

劳动经济 | 过度劳动的工资增长和工资差距效应分析

-

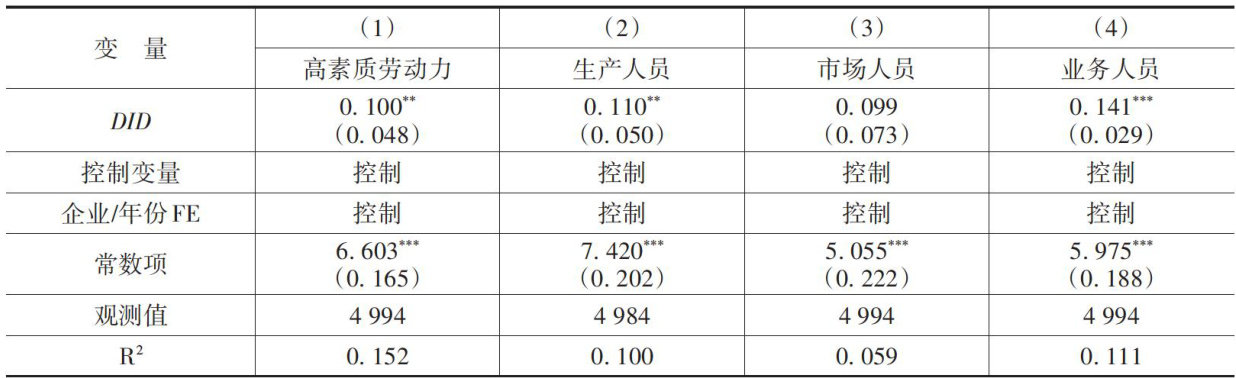

劳动经济 | 用能权交易制度何以影响重污染企业就业水平?

劳动经济 | 用能权交易制度何以影响重污染企业就业水平?

-

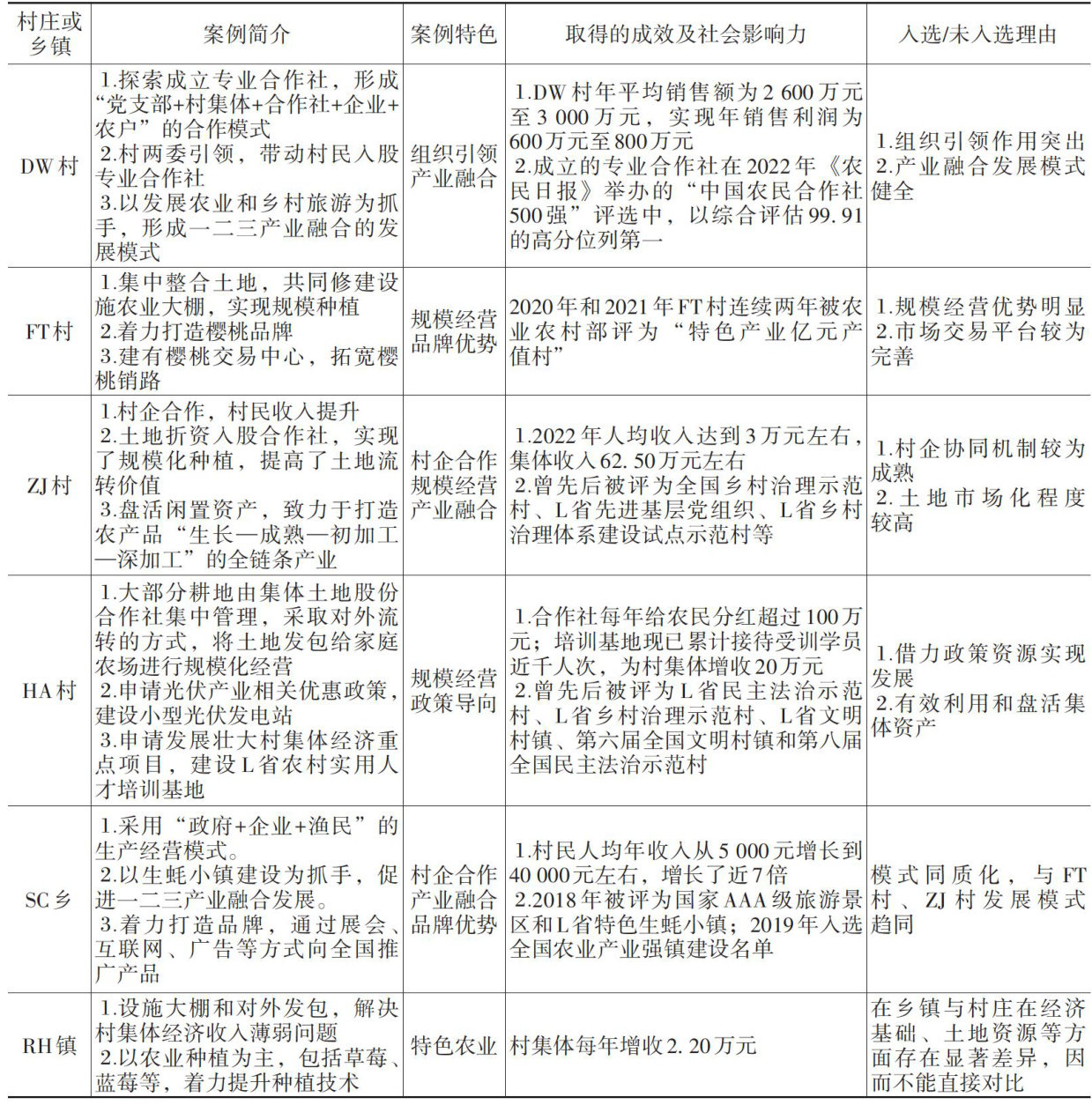

案例研究 | 多元合作、土地要素驱动与乡村振兴

案例研究 | 多元合作、土地要素驱动与乡村振兴

-

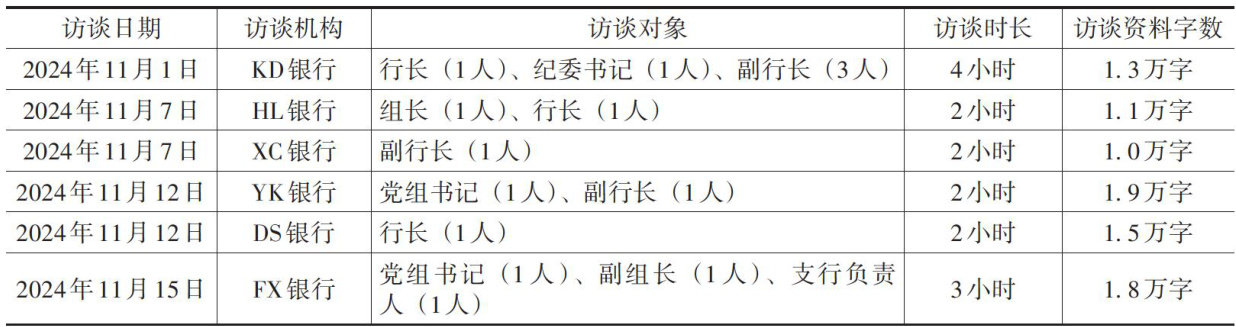

案例研究 | 合并重组化解中小银行风险的实现机制

案例研究 | 合并重组化解中小银行风险的实现机制

-

书评 | 金融服务中国式现代化湖北实践的新担当

书评 | 金融服务中国式现代化湖北实践的新担当

登录

登录