目录

快速导航-

小说前沿 | 绿水青山

小说前沿 | 绿水青山

-

小说前沿 | 那一年

小说前沿 | 那一年

-

小说前沿 | 神鞭

小说前沿 | 神鞭

-

小说前沿 | 碎米饭(外一篇)

小说前沿 | 碎米饭(外一篇)

-

煤矿作家群 | 出发

煤矿作家群 | 出发

-

煤矿作家群 | 山冈上的火车

煤矿作家群 | 山冈上的火车

-

煤矿作家群 | 温暖的矿山

煤矿作家群 | 温暖的矿山

-

煤矿作家群 | 回声(组诗)

煤矿作家群 | 回声(组诗)

-

煤矿作家群 | 地下春天(组诗)

煤矿作家群 | 地下春天(组诗)

-

煤矿作家群 | 在那桃花盛开的地方

煤矿作家群 | 在那桃花盛开的地方

-

煤矿作家群 | 地火

煤矿作家群 | 地火

-

美文天地 | 芭茅林

美文天地 | 芭茅林

-

美文天地 | 牛蹄窝里的月亮

美文天地 | 牛蹄窝里的月亮

-

美文天地 | 终南草堂

美文天地 | 终南草堂

-

美文天地 | 黑天豆

美文天地 | 黑天豆

-

诗意阳光 | 被叫醒的骨气(组诗)

诗意阳光 | 被叫醒的骨气(组诗)

-

诗意阳光 | 不被自己缠住(创作谈)

诗意阳光 | 不被自己缠住(创作谈)

-

诗意阳光 | 火焰煮马的场面(外一首)

诗意阳光 | 火焰煮马的场面(外一首)

-

诗意阳光 | 夕阳斜靠在戈壁(组诗)

诗意阳光 | 夕阳斜靠在戈壁(组诗)

-

诗意阳光 | 起航(组诗)

诗意阳光 | 起航(组诗)

-

诗意阳光 | 染色的秋词(组诗)

诗意阳光 | 染色的秋词(组诗)

-

诗意阳光 | 记忆书(组诗)

诗意阳光 | 记忆书(组诗)

-

诗意阳光 | 君自故乡来,应知故乡事(组诗)

诗意阳光 | 君自故乡来,应知故乡事(组诗)

-

艺苑漫步 | 百川千河总一源

艺苑漫步 | 百川千河总一源

-

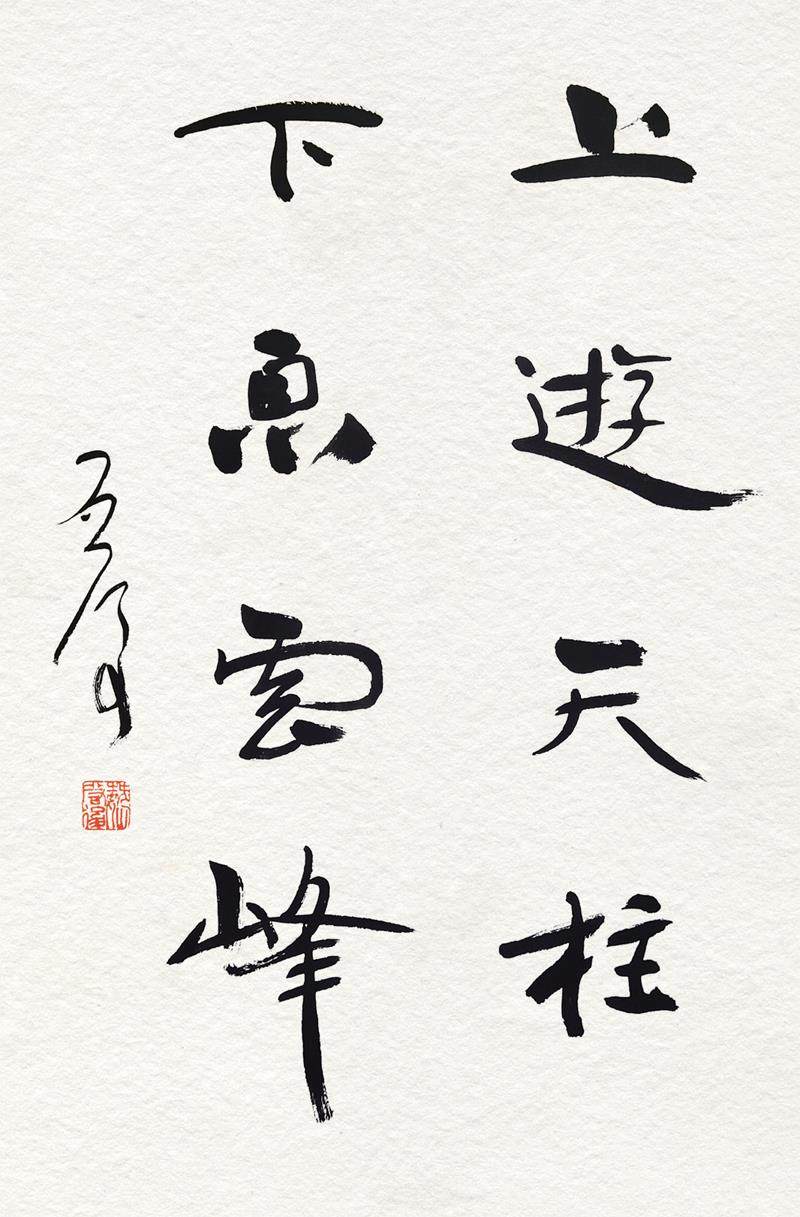

艺苑漫步 | 读许文林书法有感

艺苑漫步 | 读许文林书法有感

-

艺苑漫步 | 依心而行

艺苑漫步 | 依心而行

-

艺苑漫步 | 当代著名书画家作品欣赏

艺苑漫步 | 当代著名书画家作品欣赏

登录

登录