目录

快速导航-

文学评论 | 庭院锁清秋:论《金粉世家》的空间叙事

文学评论 | 庭院锁清秋:论《金粉世家》的空间叙事

-

文学评论 | 《源氏物语》与《红楼梦》立意的落差

文学评论 | 《源氏物语》与《红楼梦》立意的落差

-

文学评论 | 主客观伦理身份冲突与伦理身份附庸

文学评论 | 主客观伦理身份冲突与伦理身份附庸

-

文学评论 | 韦尔蒂在《绿帘》中的残疾书写与人文关怀

文学评论 | 韦尔蒂在《绿帘》中的残疾书写与人文关怀

-

文学评论 | 《机村史诗》中乡村的现代性困境与反思

文学评论 | 《机村史诗》中乡村的现代性困境与反思

-

文学评论 | 澳大利亚小说《神秘的河流》中的身体政治

文学评论 | 澳大利亚小说《神秘的河流》中的身体政治

-

文学评论 | 《克拉拉与太阳》中的科技恶托邦与人性乌托邦

文学评论 | 《克拉拉与太阳》中的科技恶托邦与人性乌托邦

-

文学评论 | 空虚与破碎

文学评论 | 空虚与破碎

-

文学研究 | 张耒诗文的生态思想探析

文学研究 | 张耒诗文的生态思想探析

-

文学研究 | 论吕洞宾道医形象的产生

文学研究 | 论吕洞宾道医形象的产生

-

文学研究 | 论贾宝玉身上的“畸人” 特性

文学研究 | 论贾宝玉身上的“畸人” 特性

-

文学研究 | 唐代虎类小说叙事研究

文学研究 | 唐代虎类小说叙事研究

-

文学研究 | 盛唐边塞诗中的西域风情

文学研究 | 盛唐边塞诗中的西域风情

-

文学研究 | 田耳悬疑小说的反类型叙事研究

文学研究 | 田耳悬疑小说的反类型叙事研究

-

文学研究 | 哲学对文学的统治与文学对哲学的掌控

文学研究 | 哲学对文学的统治与文学对哲学的掌控

-

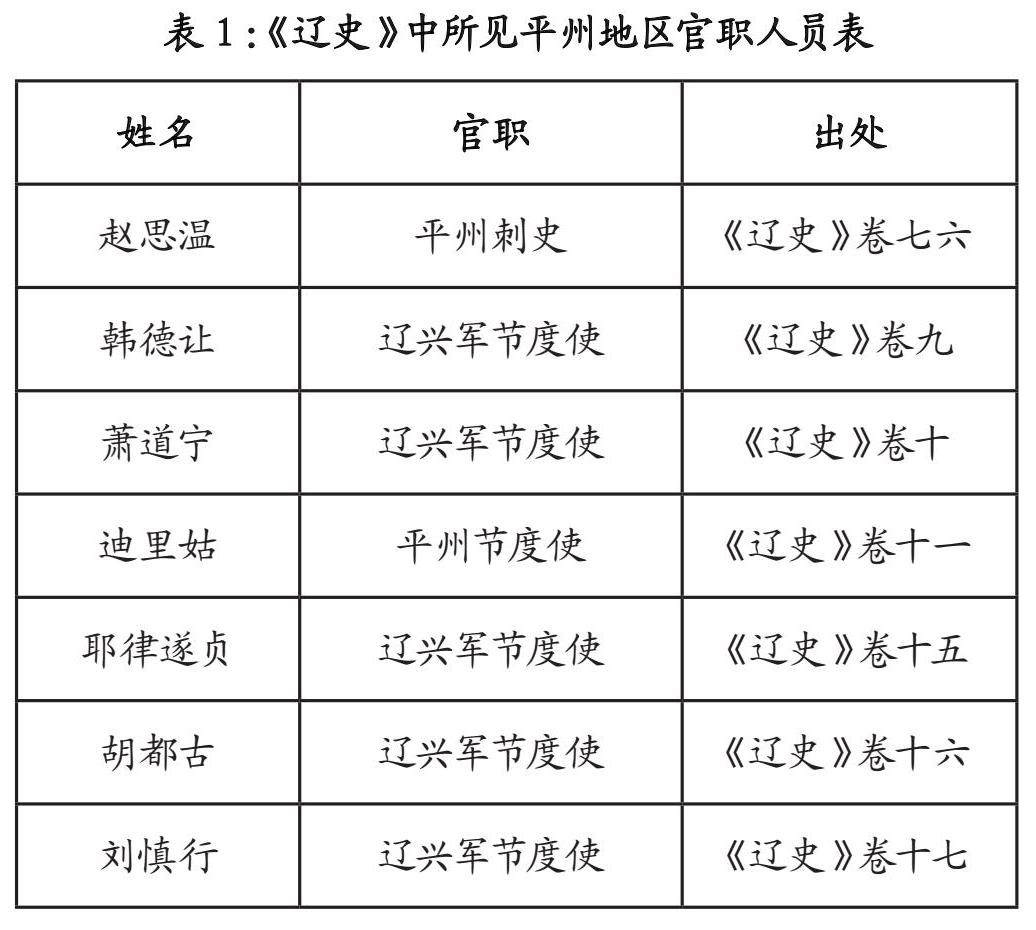

文化集萃 | 张觉降宋事件及其影响研究

文化集萃 | 张觉降宋事件及其影响研究

-

文化集萃 | 由“天道” 到“人事”:先秦史官文化的渊源流变

文化集萃 | 由“天道” 到“人事”:先秦史官文化的渊源流变

-

文化集萃 | 隋代裴矩经略西域研究

文化集萃 | 隋代裴矩经略西域研究

-

文化集萃 | 明代万历年间医药书籍东传朝鲜及影响

文化集萃 | 明代万历年间医药书籍东传朝鲜及影响

-

文化集萃 | 马克思对黑格尔自由观三个维度的超越

文化集萃 | 马克思对黑格尔自由观三个维度的超越

-

文化集萃 | 论王韬“恃商为本” 的工艺思想

文化集萃 | 论王韬“恃商为本” 的工艺思想

-

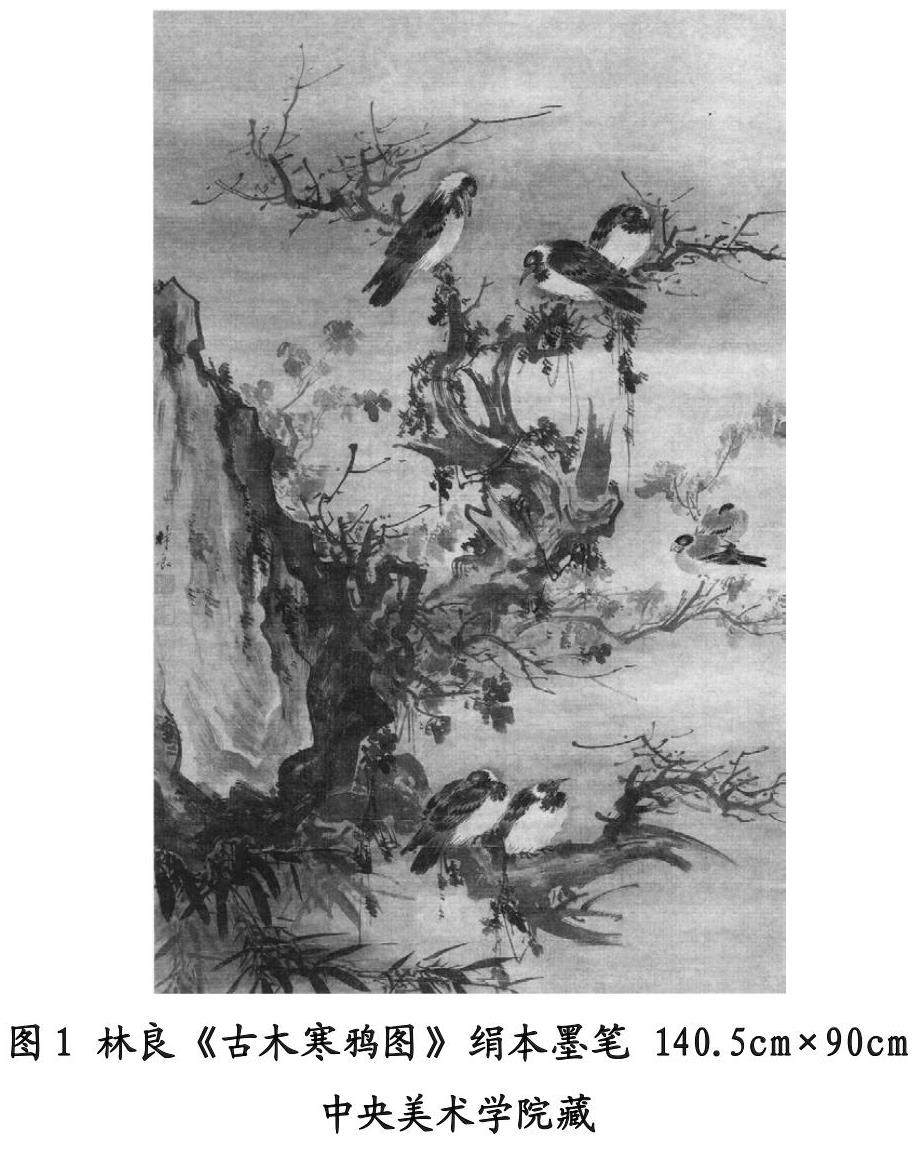

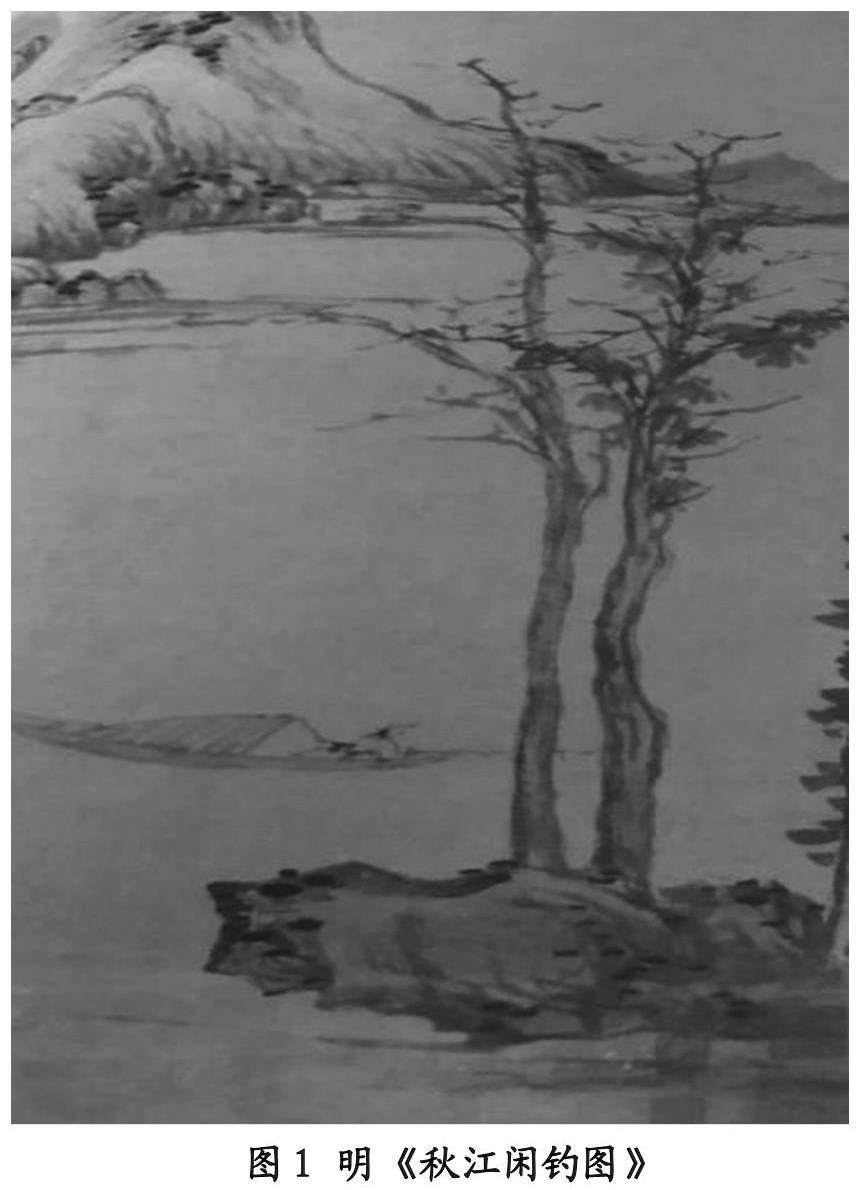

文艺观察 | 援书入画之笔意

文艺观察 | 援书入画之笔意

-

文艺观察 | “作者论” 视域下格蕾塔 · 葛韦格电影风格及成因研究

文艺观察 | “作者论” 视域下格蕾塔 · 葛韦格电影风格及成因研究

-

文艺观察 | “新传说” 系列动画中传统文化元素海外传播效果研究

文艺观察 | “新传说” 系列动画中传统文化元素海外传播效果研究

-

文艺观察 | 文化记忆视野下动画中传统节日的呈现与传播

文艺观察 | 文化记忆视野下动画中传统节日的呈现与传播

-

文艺观察 | 宁芙 : 历史主体与影像救赎

文艺观察 | 宁芙 : 历史主体与影像救赎

-

文艺观察 | 新媒体技术赋能非物质文化遗产传承与发展

文艺观察 | 新媒体技术赋能非物质文化遗产传承与发展

-

文化传播 | 交际理论视角下北京动物园旅游景区文化翻译策略研究

文化传播 | 交际理论视角下北京动物园旅游景区文化翻译策略研究

-

文化传播 | 《历代名画记》画论关键词英译研究

文化传播 | 《历代名画记》画论关键词英译研究

-

文化传播 | 交际翻译视角下的译者主体性研究

文化传播 | 交际翻译视角下的译者主体性研究

-

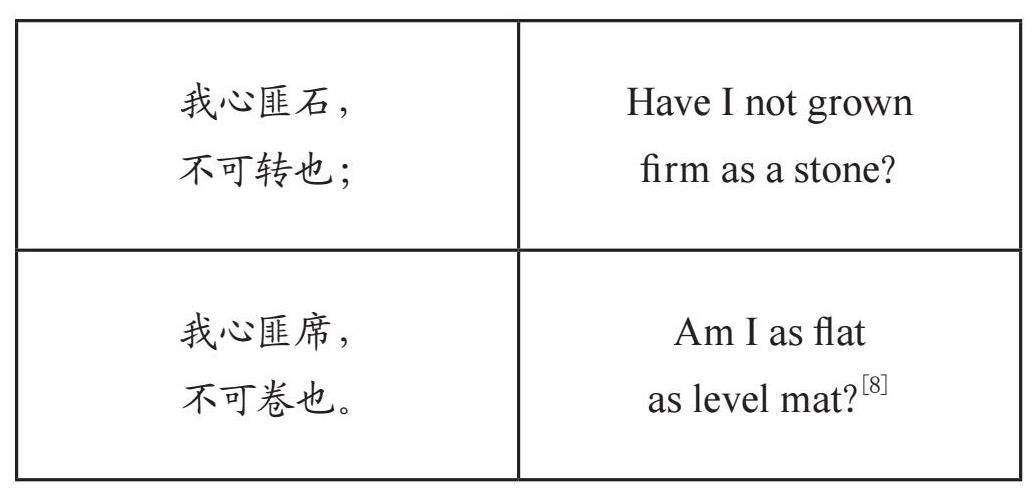

文化传播 | 从“三美论” 视角赏析《诗经·国风》中博喻的翻译

文化传播 | 从“三美论” 视角赏析《诗经·国风》中博喻的翻译

-

文化综合 | 博物馆馆藏文物对古代体育文化的记录和反映

文化综合 | 博物馆馆藏文物对古代体育文化的记录和反映

-

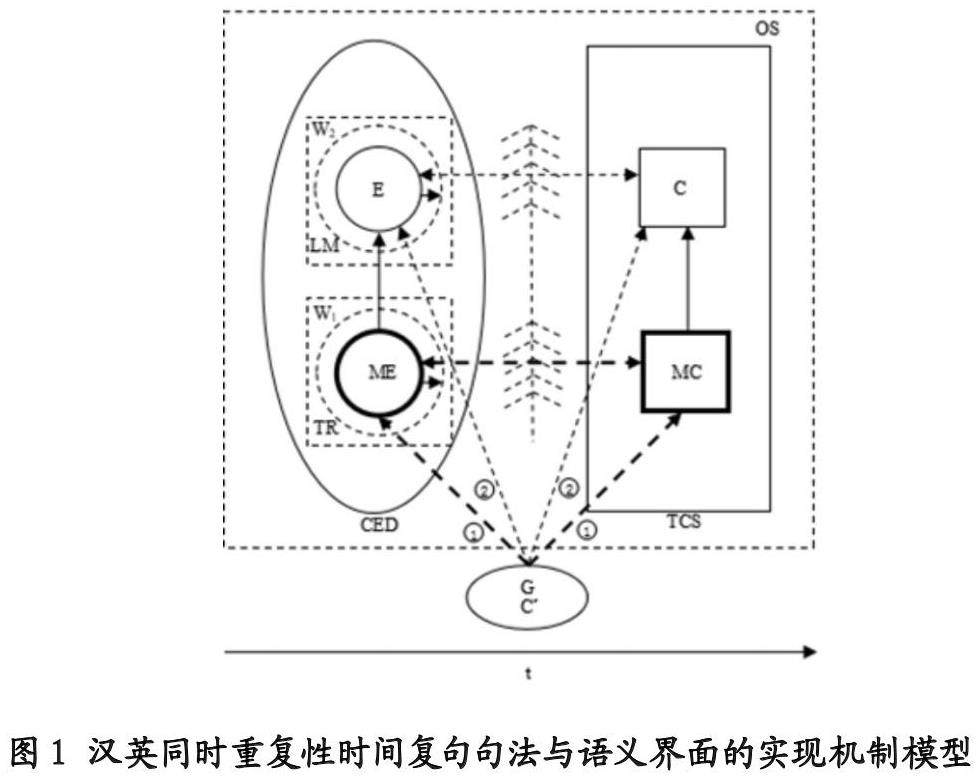

文化综合 | 汉英同时性时间复句句法与语义界面及其实现机制与路径

文化综合 | 汉英同时性时间复句句法与语义界面及其实现机制与路径

-

文化综合 | 试论网络社群文化的概念、 生成与特征

文化综合 | 试论网络社群文化的概念、 生成与特征

-

文化综合 | 沈丘方言的比喻构词

文化综合 | 沈丘方言的比喻构词

过往期刊

更多-

今古文创

2024年48期 -

今古文创

2024年47期 -

今古文创

2024年46期 -

今古文创

2024年45期 -

今古文创

2024年44期 -

今古文创

2024年43期 -

今古文创

2024年42期 -

今古文创

2024年41期 -

今古文创

2024年40期 -

今古文创

2024年39期 -

今古文创

2024年38期 -

今古文创

2024年37期 -

今古文创

2024年36期 -

今古文创

2024年35期 -

今古文创

2024年34期 -

今古文创

2024年33期 -

今古文创

2024年32期 -

今古文创

2024年31期 -

今古文创

2024年30期 -

今古文创

2024年29期 -

今古文创

2024年28期 -

今古文创

2024年27期 -

今古文创

2024年26期 -

今古文创

2024年25期 -

今古文创

2024年24期 -

今古文创

2024年23期 -

今古文创

2024年22期 -

今古文创

2024年21期 -

今古文创

2024年20期 -

今古文创

2024年19期 -

今古文创

2024年18期 -

今古文创

2024年17期 -

今古文创

2024年16期 -

今古文创

2024年15期 -

今古文创

2024年14期 -

今古文创

2024年13期 -

今古文创

2024年12期 -

今古文创

2024年11期 -

今古文创

2024年10期 -

今古文创

2024年09期 -

今古文创

2024年08期 -

今古文创

2024年07期 -

今古文创

2024年06期 -

今古文创

2024年05期 -

今古文创

2024年04期 -

今古文创

2024年03期 -

今古文创

2024年02期 -

今古文创

2024年01期

登录

登录