- 全部分类/

- 文学文摘/

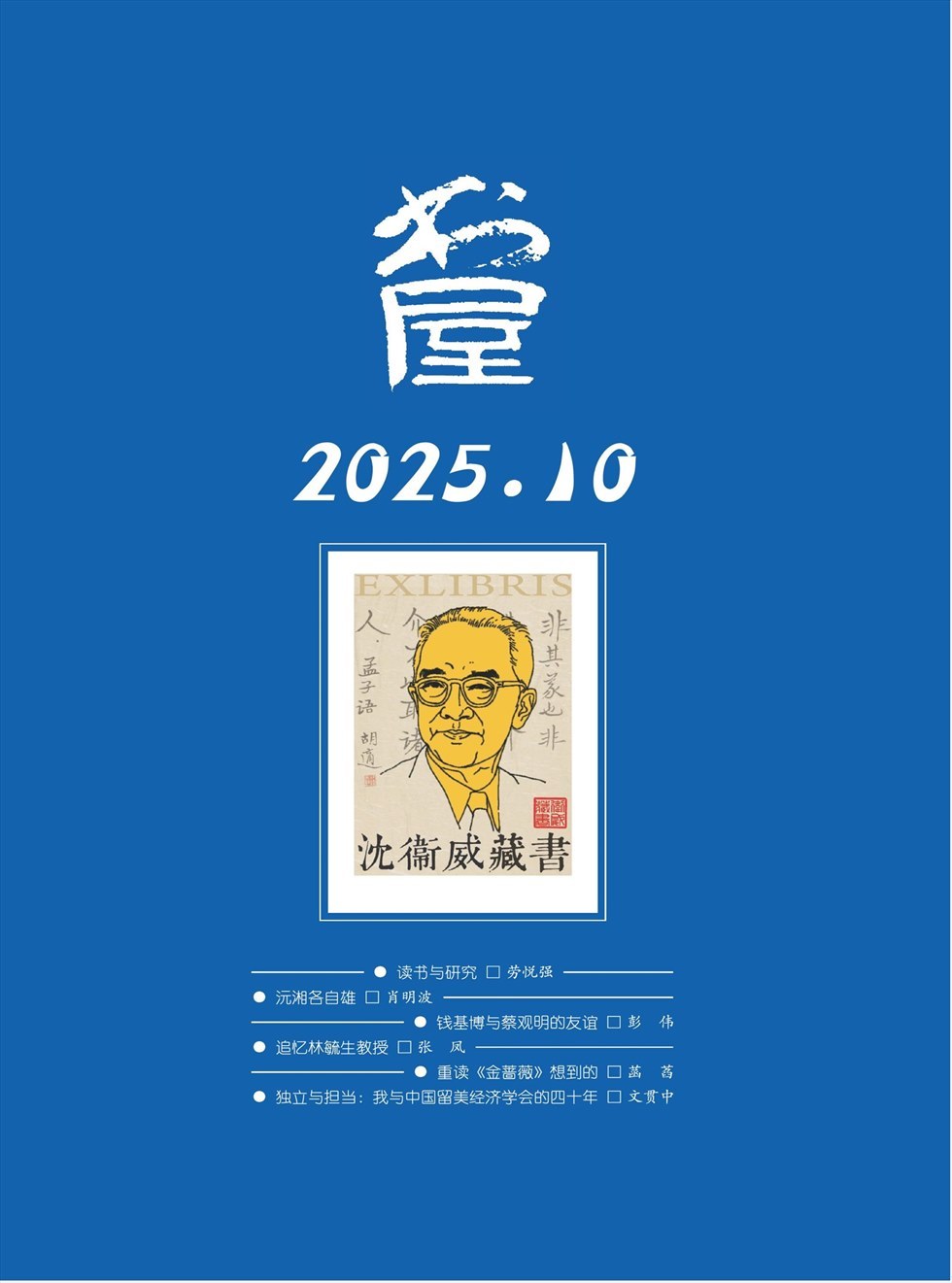

- 书屋

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

书屋絮语 | 2025年第10期书屋絮语

书屋絮语 | 2025年第10期书屋絮语

-

书屋讲坛 | 读书与研究

书屋讲坛 | 读书与研究

-

书屋讲坛 | 我所认识的劳悦强先生

书屋讲坛 | 我所认识的劳悦强先生

-

学界新论 | 沅湘各自雄

学界新论 | 沅湘各自雄

-

红色记忆 | 第一位加入中国共产党的美国人

红色记忆 | 第一位加入中国共产党的美国人

-

人物春秋 | 茅盾佚信手稿中的一场空难

人物春秋 | 茅盾佚信手稿中的一场空难

-

人物春秋 | 金景芳与金毓黻的金石之交

人物春秋 | 金景芳与金毓黻的金石之交

-

人物春秋 | 钱基博与蔡观明的友谊

人物春秋 | 钱基博与蔡观明的友谊

-

人物春秋 | 湖湘译人俊彦多

人物春秋 | 湖湘译人俊彦多

-

灯下随笔 | 追忆林毓生教授

灯下随笔 | 追忆林毓生教授

-

灯下随笔 | 诗人·诗情·诗心

灯下随笔 | 诗人·诗情·诗心

-

书屋品茗 | 谭嗣同的桑梓情

书屋品茗 | 谭嗣同的桑梓情

-

书屋品茗 | 夏丏尊与“爱”的教育

书屋品茗 | 夏丏尊与“爱”的教育

-

书屋品茗 | 重读《金蔷薇》想到的

书屋品茗 | 重读《金蔷薇》想到的

-

书屋品茗 | 幻想尽头的生命延伸

书屋品茗 | 幻想尽头的生命延伸

-

书屋品茗 | 潮汕家谱与人物塑造

书屋品茗 | 潮汕家谱与人物塑造

-

书屋品茗 | 长沙窑瓷铭诗中的一枕闺怨

书屋品茗 | 长沙窑瓷铭诗中的一枕闺怨

-

说长论短 | 厦大期间鲁迅与林语堂

说长论短 | 厦大期间鲁迅与林语堂

-

说长论短 | 老舍与香烟的难解情缘

说长论短 | 老舍与香烟的难解情缘

-

说长论短 | 《大师和玛格丽特》的初译往事

说长论短 | 《大师和玛格丽特》的初译往事

-

说长论短 | 四十年前听君一席话

说长论短 | 四十年前听君一席话

-

域外传真 | 独立与担当

域外传真 | 独立与担当

-

前言后语 | 诗人一生在追忆中生动而丰满

前言后语 | 诗人一生在追忆中生动而丰满

-

前言后语 | 《七子之歌:闻一多新诗集》编后记

前言后语 | 《七子之歌:闻一多新诗集》编后记

-

前言后语 | 《辨喜传:爱与勇气》译后记

前言后语 | 《辨喜传:爱与勇气》译后记

-

前言后语 | 《西游记》是东方商业“圣经”

前言后语 | 《西游记》是东方商业“圣经”

-

前言后语 | 打开《诗经》之门的一把钥匙

前言后语 | 打开《诗经》之门的一把钥匙

-

前言后语 | 序《云山来信》

前言后语 | 序《云山来信》

登录

登录