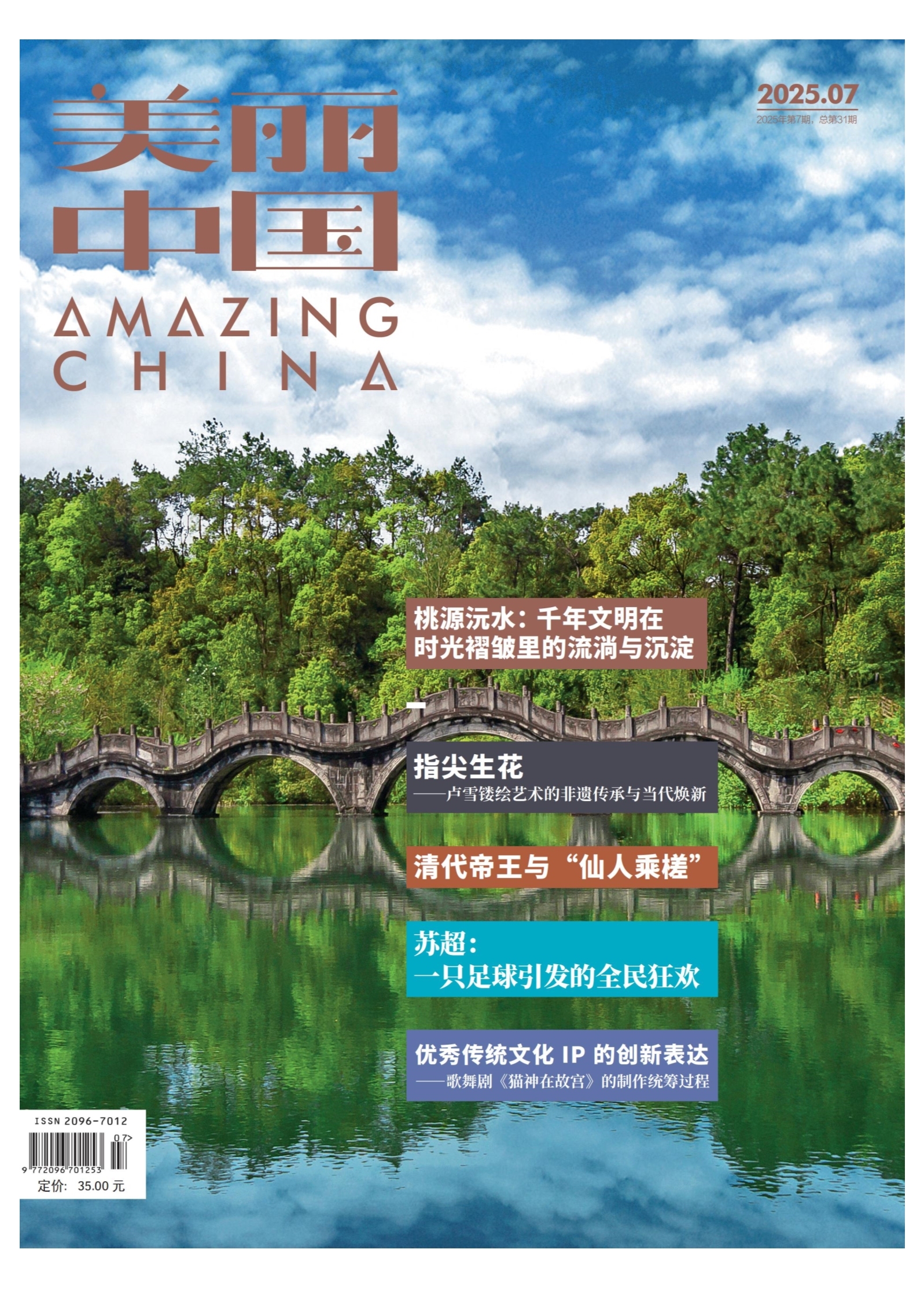

目录

快速导航-

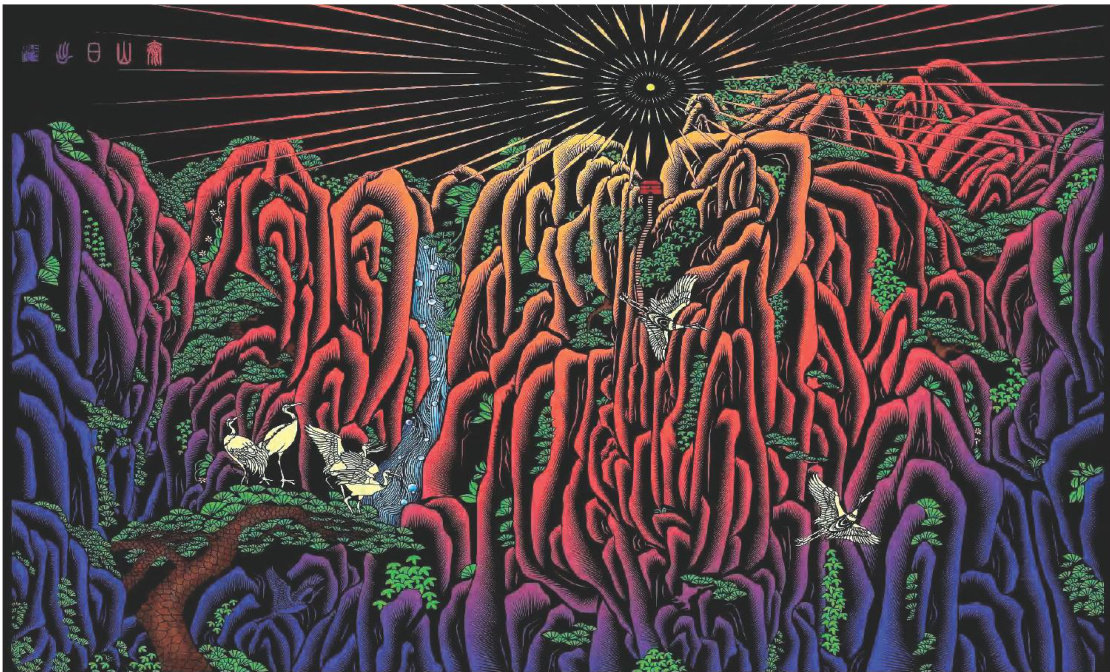

地理 | 桃源沅水:千年文明在时光褶皱里的 流淌与沉淀

地理 | 桃源沅水:千年文明在时光褶皱里的 流淌与沉淀

-

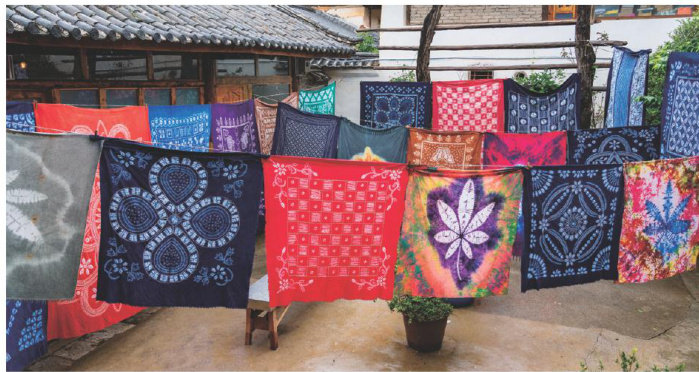

人物 | 指尖生花

人物 | 指尖生花

-

文化 | 清代帝王与 “仙人乘槎”

文化 | 清代帝王与 “仙人乘槎”

-

文化 | 阿坝圆舞

文化 | 阿坝圆舞

-

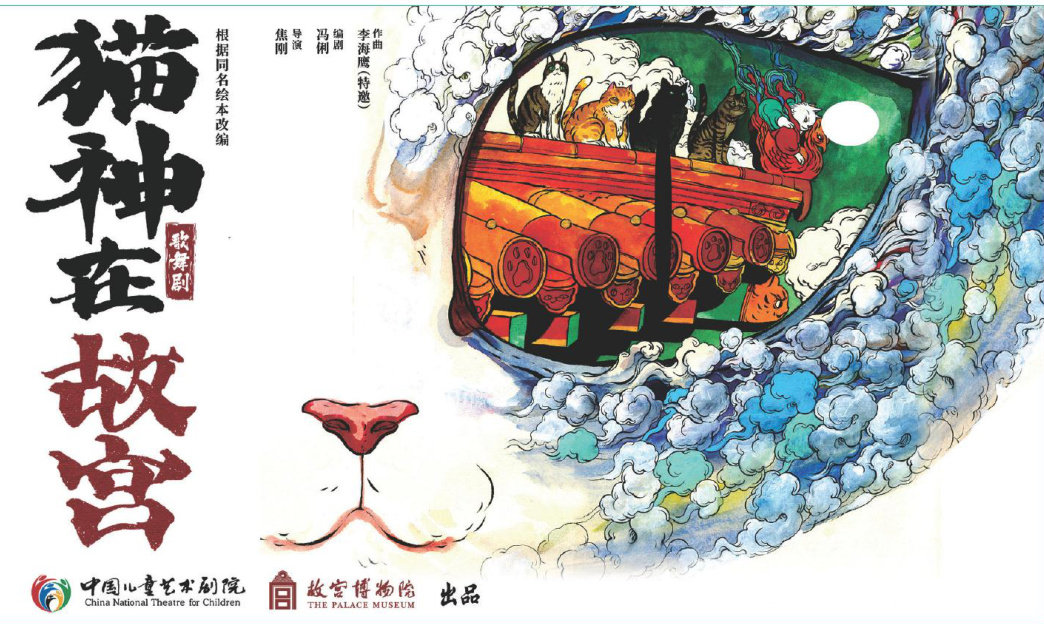

文化 | 优秀传统文化IP的创新表达

文化 | 优秀传统文化IP的创新表达

-

生活 | 苏超:一只足球引发的全民狂欢

生活 | 苏超:一只足球引发的全民狂欢

-

时代 | 全聚德挂炉烤鸭技艺:百年炉火的文化坚守与创新

时代 | 全聚德挂炉烤鸭技艺:百年炉火的文化坚守与创新

-

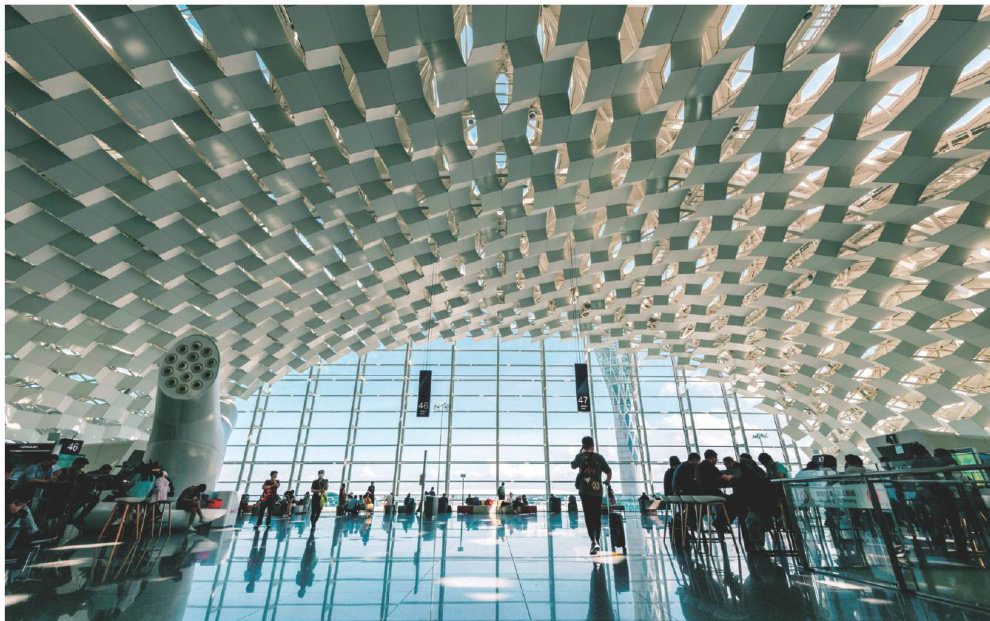

探索 | 光影艺术在建筑立面设计中的情感化表达

探索 | 光影艺术在建筑立面设计中的情感化表达

-

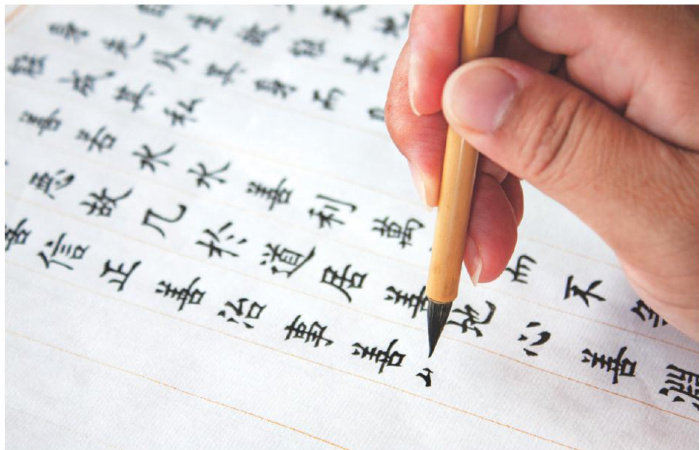

探索 | 瓦翁篆刻艺术研究:亦古亦我的融合之道

探索 | 瓦翁篆刻艺术研究:亦古亦我的融合之道

-

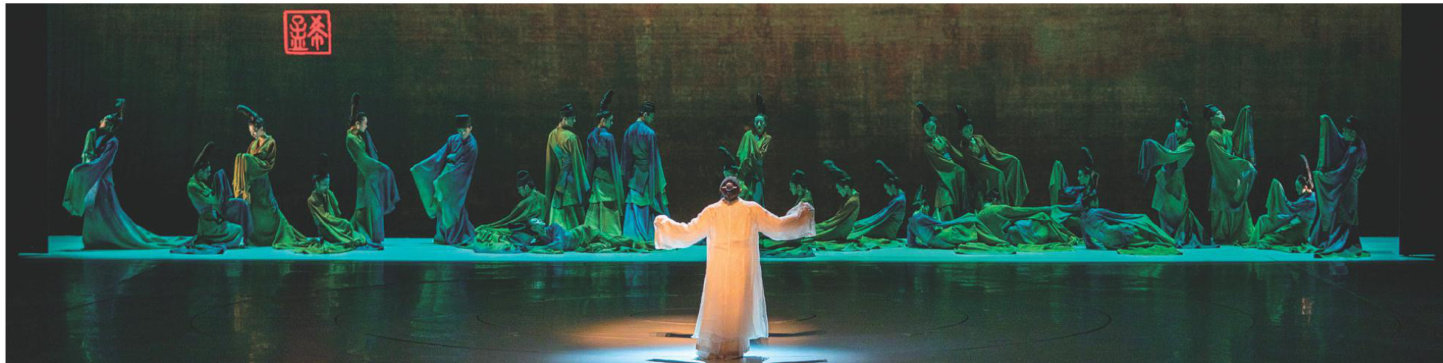

探索 | 舞绘千里,融生新韵

探索 | 舞绘千里,融生新韵

-

探索 | 红色歌谣铸牢高职大学生中华民族共同体意识的路径研究

探索 | 红色歌谣铸牢高职大学生中华民族共同体意识的路径研究

-

探索 | U-G-S协同育人模式下唐山五种精神融入中学音乐教育的实践路径

探索 | U-G-S协同育人模式下唐山五种精神融入中学音乐教育的实践路径

-

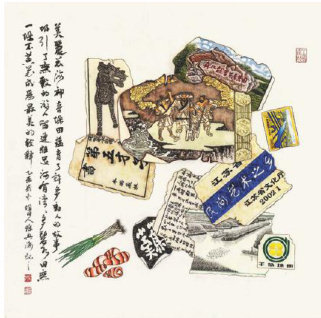

探索 | 从兴化拾破画技艺看国画拼贴手法的传统与创新

探索 | 从兴化拾破画技艺看国画拼贴手法的传统与创新

-

探索 | 泉州“火鼎公火鼎婆”舞蹈的活态传承路径探索

探索 | 泉州“火鼎公火鼎婆”舞蹈的活态传承路径探索

-

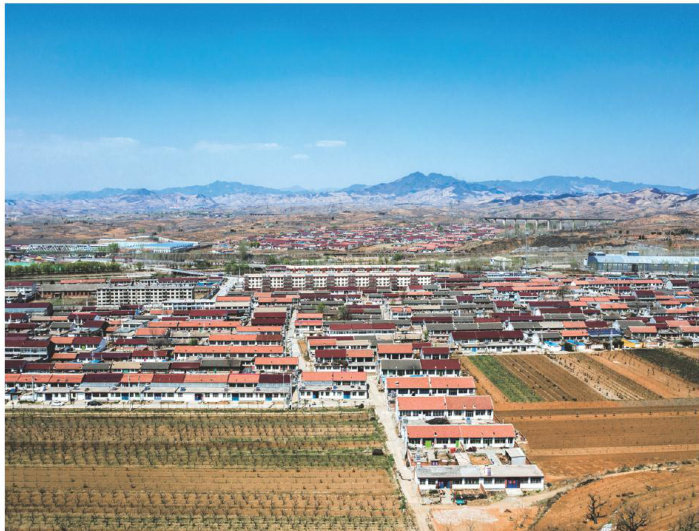

探索 | 乡村振兴与红色文化的耦合机理以及实践路径

探索 | 乡村振兴与红色文化的耦合机理以及实践路径

-

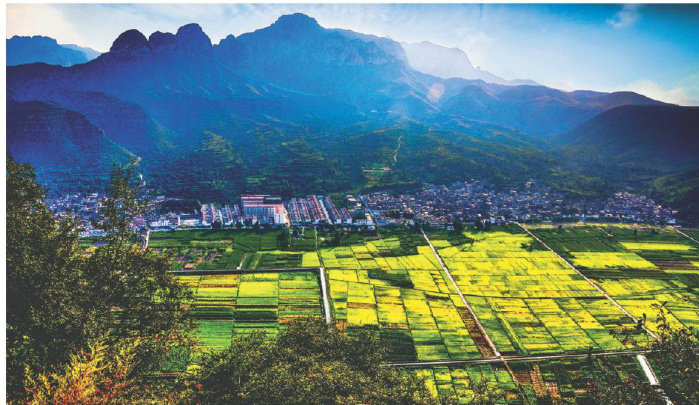

探索 | 乡村景观设计中地域文化的挖掘与表达

探索 | 乡村景观设计中地域文化的挖掘与表达

-

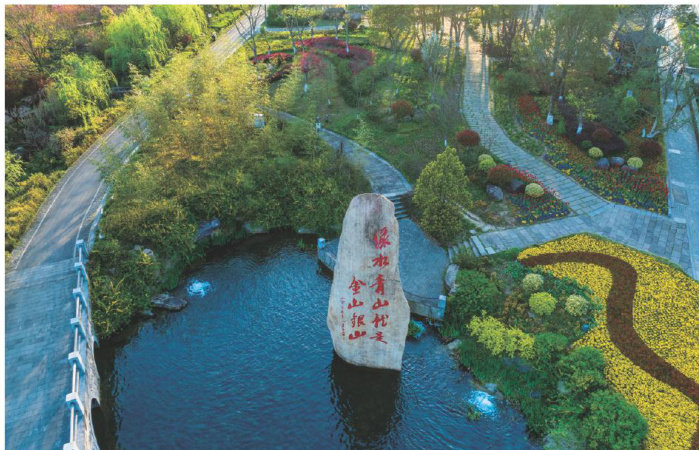

探索 | “两山”理论视域下大学生生态文明观的培养策略

探索 | “两山”理论视域下大学生生态文明观的培养策略

-

探索 | 传统文化融入大学生生态素养培育的路径

探索 | 传统文化融入大学生生态素养培育的路径

-

探索 | 塞罕坝精神融入大学生生态文明观培养的价值与路径

探索 | 塞罕坝精神融入大学生生态文明观培养的价值与路径

-

探索 | 文化自信视域下大学生中华文化观培育

探索 | 文化自信视域下大学生中华文化观培育

-

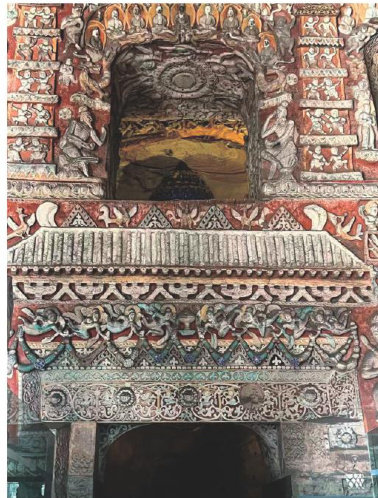

探索 | 从博物馆到大众视野:融媒体背景下云冈舞传播模式研究

探索 | 从博物馆到大众视野:融媒体背景下云冈舞传播模式研究

-

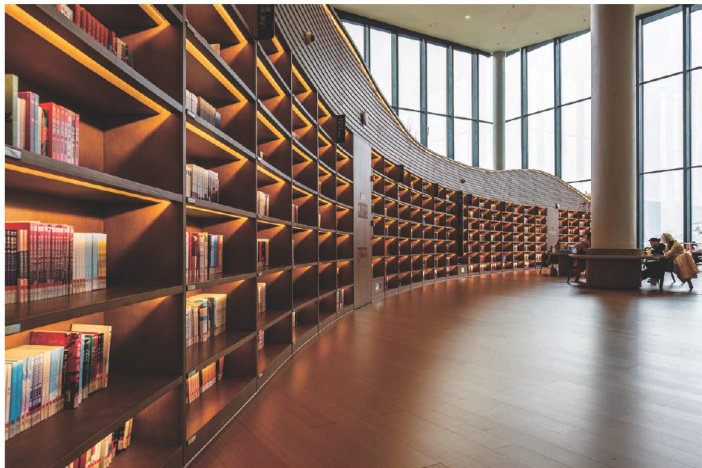

探索 | 中华优秀传统文化图书高校阅读推广策略研究

探索 | 中华优秀传统文化图书高校阅读推广策略研究

-

探索 | 全域旅游视角下民俗文化融入旅游开发的策略

探索 | 全域旅游视角下民俗文化融入旅游开发的策略

-

探索 | 高校在大学生网络社群文化中价值引导与实现路径

探索 | 高校在大学生网络社群文化中价值引导与实现路径

-

探索 | 数字时代高校经典红色文化阅读的推广路径探讨

探索 | 数字时代高校经典红色文化阅读的推广路径探讨

-

探索 | 以主流价值观为导向的高校网络文化生态建设路径

探索 | 以主流价值观为导向的高校网络文化生态建设路径

-

探索 | 文化自信视域下高校中华优秀传统文化教育策略

探索 | 文化自信视域下高校中华优秀传统文化教育策略

-

探索 | 文化自信融入高校教育的价值意蕴与实践路径

探索 | 文化自信融入高校教育的价值意蕴与实践路径

登录

登录