- 全部分类/

- 健康家庭/

- 新医学

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

专家论坛 | 孤独症“特殊能力”新理论研究进展

专家论坛 | 孤独症“特殊能力”新理论研究进展

-

专家论坛 | 如何识别和利用低口语能力孤独症儿童的优势

专家论坛 | 如何识别和利用低口语能力孤独症儿童的优势

-

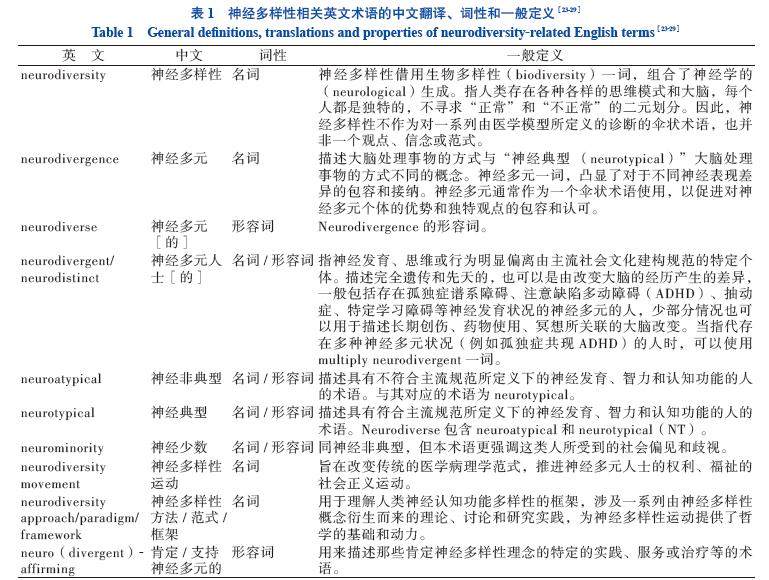

专家论坛 | 基于神经多样性范式的孤独症谱系障碍领域研究者与孤独症社群合作框架探讨

专家论坛 | 基于神经多样性范式的孤独症谱系障碍领域研究者与孤独症社群合作框架探讨

-

论著 | 孤独症谱系障碍儿童合并紧张症症状的临床特征

论著 | 孤独症谱系障碍儿童合并紧张症症状的临床特征

-

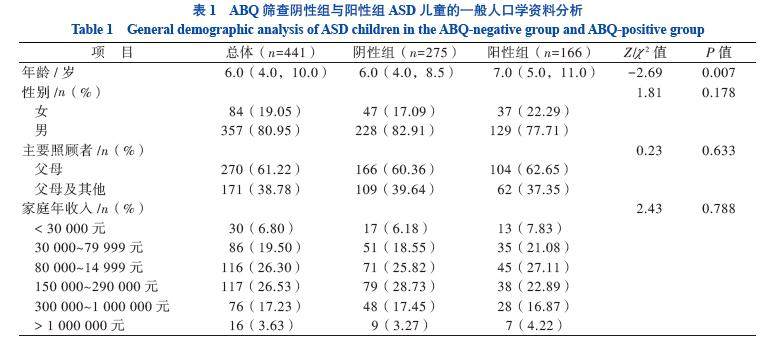

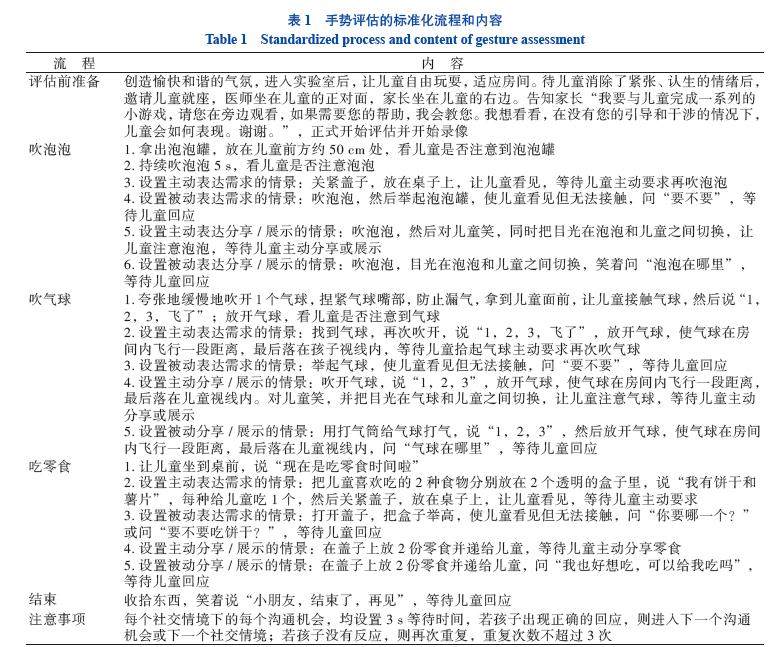

论著 | 手势在孤独症谱系障碍儿童疗效预测中的作用

论著 | 手势在孤独症谱系障碍儿童疗效预测中的作用

-

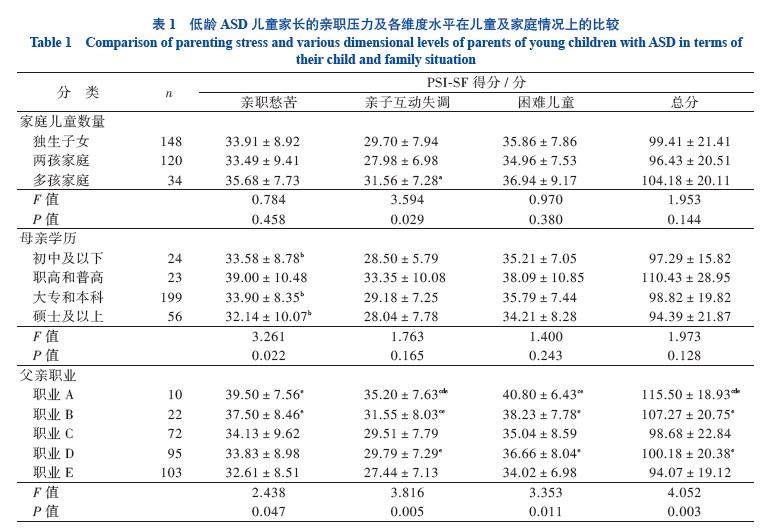

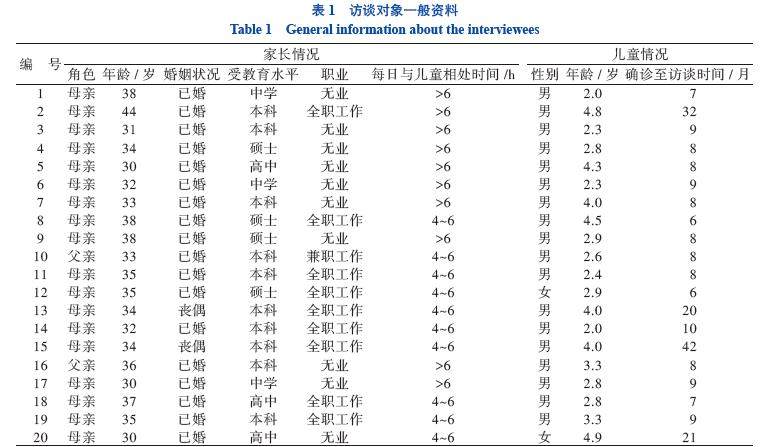

论著 | 低龄孤独症谱系障碍儿童家长亲职压力的影响因素

论著 | 低龄孤独症谱系障碍儿童家长亲职压力的影响因素

-

论著 | 孤独症儿童的干预困境与父母养育成长体验的质性研究

论著 | 孤独症儿童的干预困境与父母养育成长体验的质性研究

-

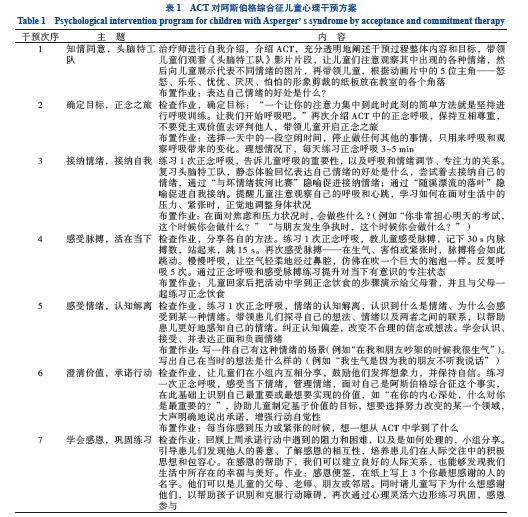

论著 | 接纳承诺疗法对7~10岁阿斯伯格综合征儿童社交的干预效果研究

论著 | 接纳承诺疗法对7~10岁阿斯伯格综合征儿童社交的干预效果研究

-

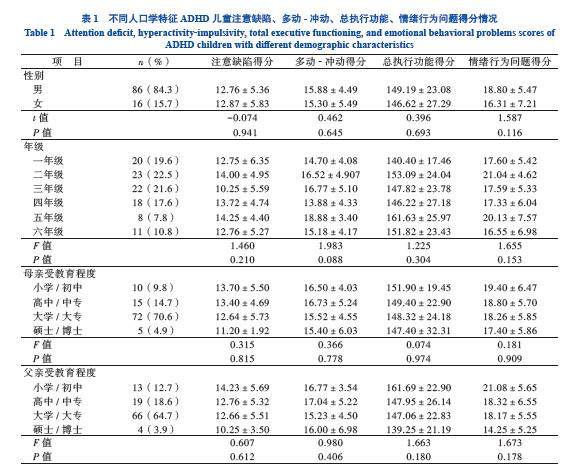

论著 | 注意缺陷多动障碍症状对情绪行为问题的影响:执行功能不同维度的平行中介作用

论著 | 注意缺陷多动障碍症状对情绪行为问题的影响:执行功能不同维度的平行中介作用

-

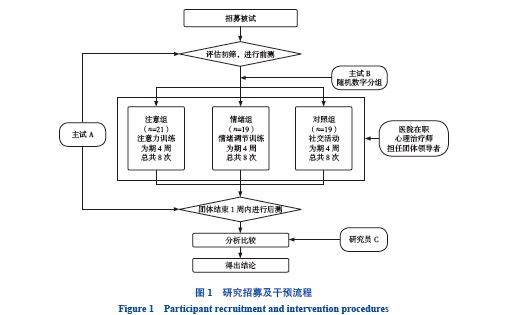

论著 | 注意力和情绪调节训练对儿童注意缺陷多动障碍疗效的随机对照研究

论著 | 注意力和情绪调节训练对儿童注意缺陷多动障碍疗效的随机对照研究

-

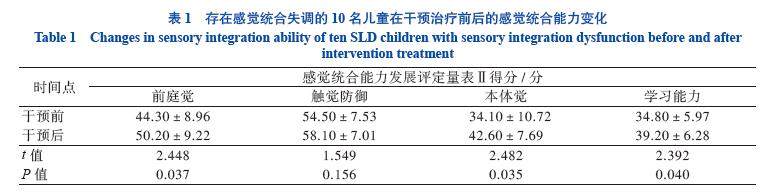

论著 | 基于HT-CHC模式的康复训练对特定学习障碍儿童认知能力的影响

论著 | 基于HT-CHC模式的康复训练对特定学习障碍儿童认知能力的影响

-

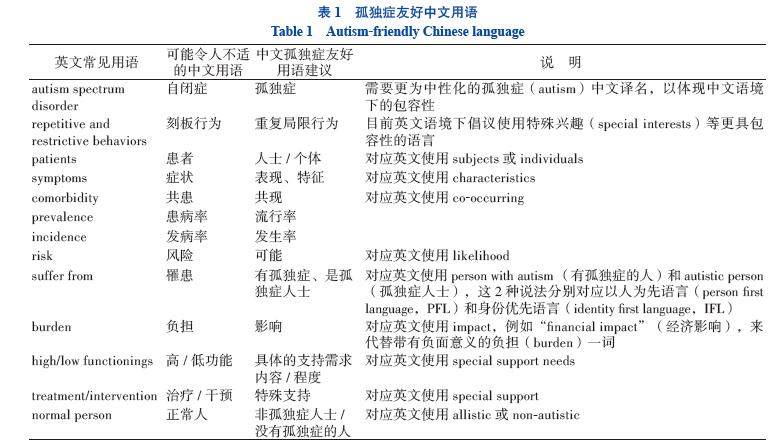

综述 | Autism及相关术语的概念更迭和感知研究综述

综述 | Autism及相关术语的概念更迭和感知研究综述

登录

登录