- 全部分类/

- 法制法治/

- 湖湘法学评论

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

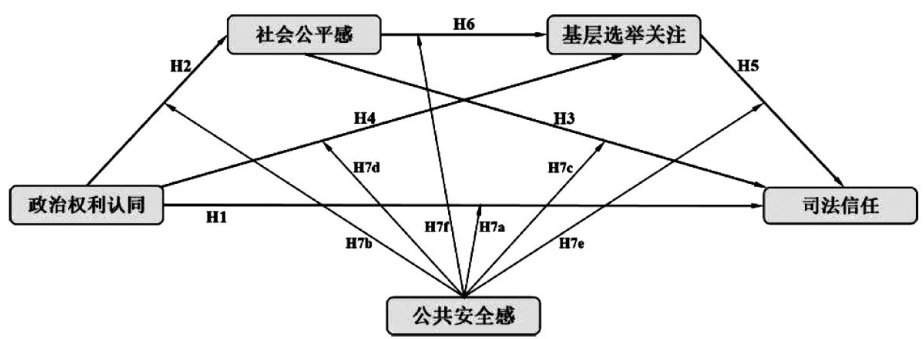

实证.数量法学 | 政治权利认同何以提升民众的司法信任?

实证.数量法学 | 政治权利认同何以提升民众的司法信任?

-

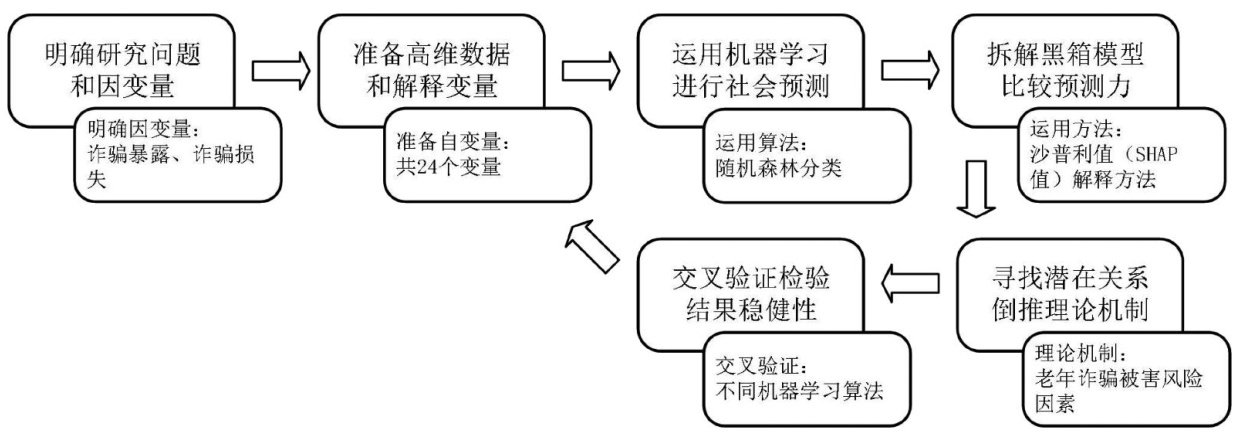

实证.数量法学 | “计算扎根”方法在老年群体诈骗被害预测中的应用:基于CHARLS数据的实证研究

实证.数量法学 | “计算扎根”方法在老年群体诈骗被害预测中的应用:基于CHARLS数据的实证研究

-

学术史.法学名家 | 刘定华教授民法思想述评

学术史.法学名家 | 刘定华教授民法思想述评

-

学术专论 | 全国人大常委会试点授权决定的宪法检视

学术专论 | 全国人大常委会试点授权决定的宪法检视

-

学术专论 | 国家机构改革的宪法逻辑

学术专论 | 国家机构改革的宪法逻辑

-

学术专论 | 农村集体经济组织概念规定之理解

学术专论 | 农村集体经济组织概念规定之理解

-

学术专论 | 环境执法中“按日连续处罚”合比例适用探析

学术专论 | 环境执法中“按日连续处罚”合比例适用探析

-

学术专论 | 我国碳达峰、碳中和法律体系的形塑

学术专论 | 我国碳达峰、碳中和法律体系的形塑

-

法学教育 | 固本与兴新:智能时代的法学教育转型

法学教育 | 固本与兴新:智能时代的法学教育转型

登录

登录