目录

快速导航-

创刊30周年专栏 | 水稻钵苗机插高产高效栽培技术

创刊30周年专栏 | 水稻钵苗机插高产高效栽培技术

-

粮食作物 | 水稻矮化突变体相关基因的研究进展

粮食作物 | 水稻矮化突变体相关基因的研究进展

-

粮食作物 | 二氢卟吩铁对水稻生长的影响

粮食作物 | 二氢卟吩铁对水稻生长的影响

-

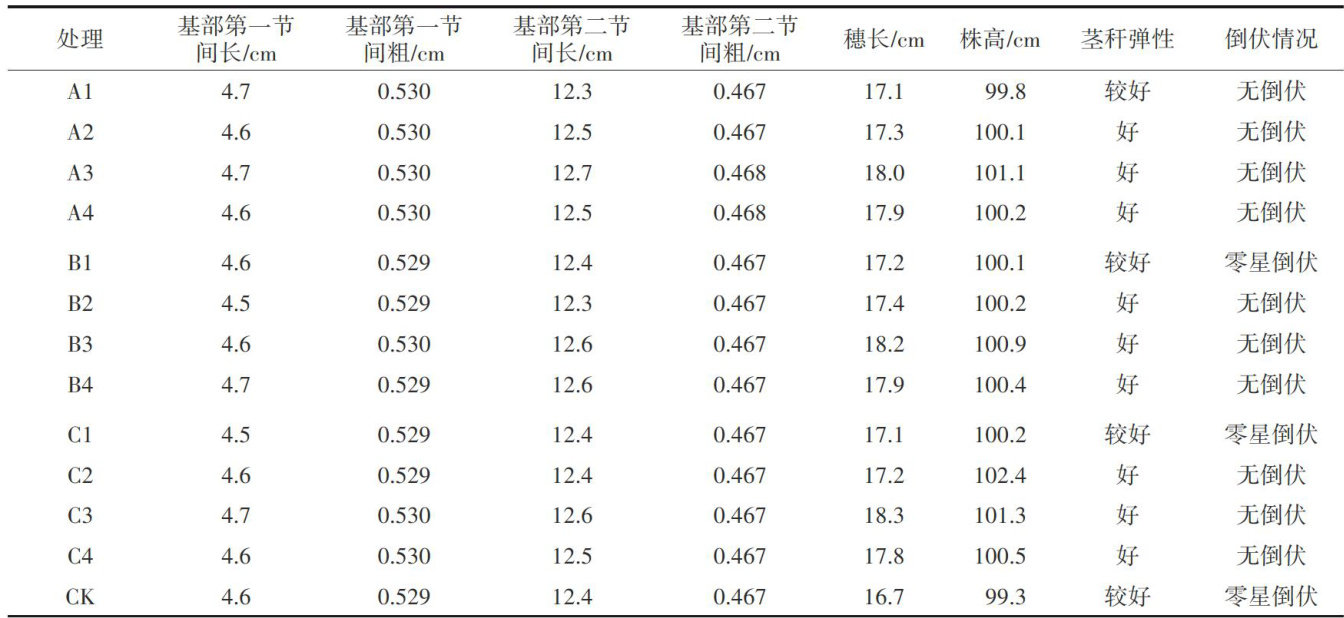

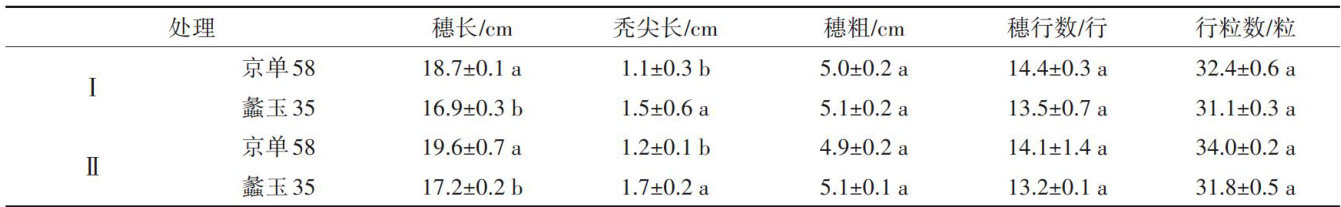

粮食作物 | 延迟收获对夏玉米生长性状及产量的影响

粮食作物 | 延迟收获对夏玉米生长性状及产量的影响

-

粮食作物 | 水稻秸秆还田和耕作方式对小麦生长的影响

粮食作物 | 水稻秸秆还田和耕作方式对小麦生长的影响

-

粮食作物 | 绿糯3号特征特性及高产栽培技术

粮食作物 | 绿糯3号特征特性及高产栽培技术

-

粮食作物 | 黄泛平原区冬小麦旺长田综合管理措施

粮食作物 | 黄泛平原区冬小麦旺长田综合管理措施

-

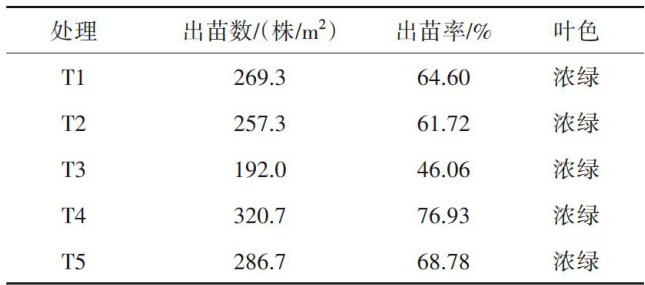

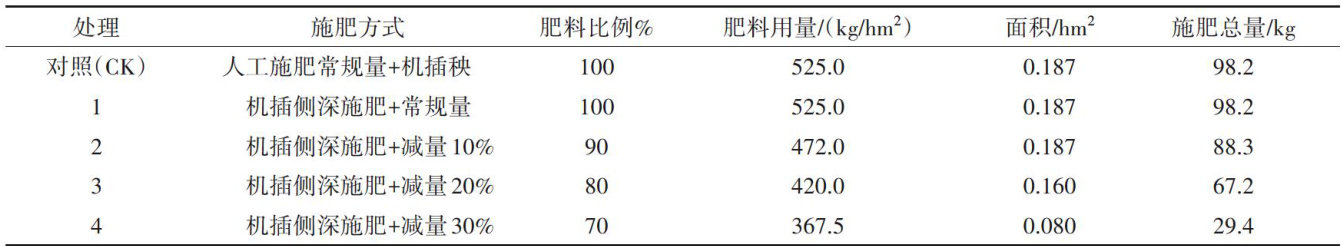

粮食作物 | 机插水稻侧深减施缓释掺混肥节本增效试验

粮食作物 | 机插水稻侧深减施缓释掺混肥节本增效试验

-

粮食作物 | 马铃薯茎尖脱毒组织培养技术

粮食作物 | 马铃薯茎尖脱毒组织培养技术

-

粮食作物 | 灌溉方式对甘薯生长的影响

粮食作物 | 灌溉方式对甘薯生长的影响

-

经济作物 | Ca2+ 对盐胁迫下萝卜种子萌发和幼苗生长的影响

经济作物 | Ca2+ 对盐胁迫下萝卜种子萌发和幼苗生长的影响

-

经济作物 | 鲁中地区烟叶专分散收模式现状及推广对策

经济作物 | 鲁中地区烟叶专分散收模式现状及推广对策

-

动物科学·动物医学 | 牛磺酸对小鼠生长和血液生理指标的影响

动物科学·动物医学 | 牛磺酸对小鼠生长和血液生理指标的影响

-

动物科学·动物医学 | 四川玉米秸秆资源现状及其作为蚯蚓饵料的应用优势与对策

动物科学·动物医学 | 四川玉米秸秆资源现状及其作为蚯蚓饵料的应用优势与对策

-

林业科学 | 大别山丘陵地区薄壳山核桃丰产栽培技术

林业科学 | 大别山丘陵地区薄壳山核桃丰产栽培技术

-

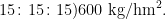

林业科学 | 海口市建城区外古树名木资源调查分析

林业科学 | 海口市建城区外古树名木资源调查分析

-

生态环境·植保 | 2甲4氯钠与氟唑磺隆混配增效剂对春季麦田 杂草协同防效

生态环境·植保 | 2甲4氯钠与氟唑磺隆混配增效剂对春季麦田 杂草协同防效

-

生态环境·植保 | 灵璧县小麦赤霉病的发生原因及综合防治措施

生态环境·植保 | 灵璧县小麦赤霉病的发生原因及综合防治措施

-

生态环境·植保 | 乌鲁木齐米东区文体公园资源节约规划与实践

生态环境·植保 | 乌鲁木齐米东区文体公园资源节约规划与实践

-

生态环境·植保 | 阜阳地区观赏草和草坪草品种适应性评价

生态环境·植保 | 阜阳地区观赏草和草坪草品种适应性评价

-

生态环境·植保 | 秦岭地区加拿大一枝黄花发生规律及防控策略

生态环境·植保 | 秦岭地区加拿大一枝黄花发生规律及防控策略

-

生态环境·植保 | 烟草赤星病土壤拮抗放线菌的筛选

生态环境·植保 | 烟草赤星病土壤拮抗放线菌的筛选

-

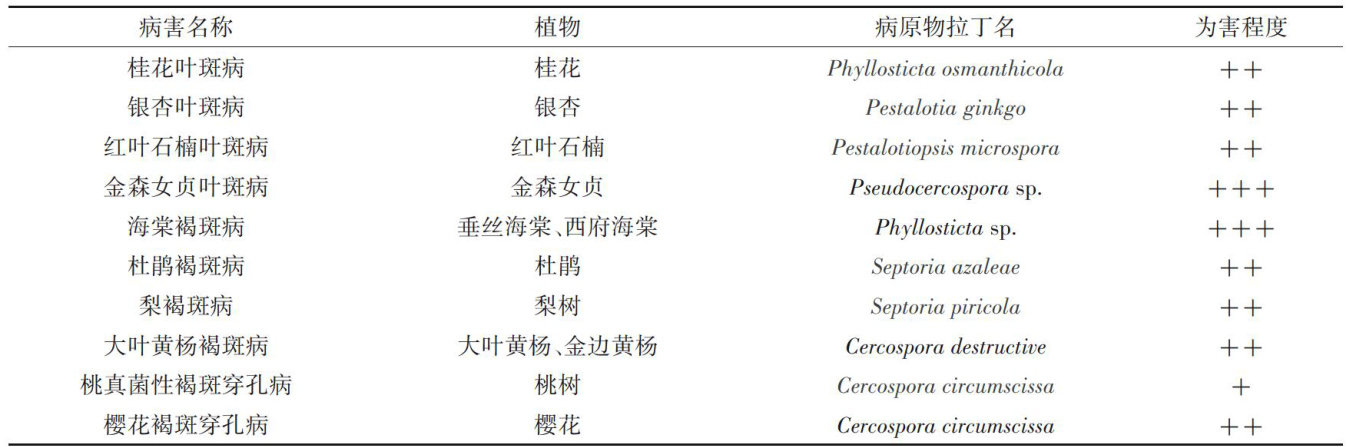

生态环境·植保 | 苏州市姑苏区园林绿化植物主要病虫害调查与防治对策分析

生态环境·植保 | 苏州市姑苏区园林绿化植物主要病虫害调查与防治对策分析

-

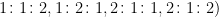

农产品加工·检验检测 | 微生物发酵粗粮代餐粉配方优化研究

农产品加工·检验检测 | 微生物发酵粗粮代餐粉配方优化研究

-

生物资源·利用 | 黑龙江省森林植物园昆虫本底调查及其分类学研究

生物资源·利用 | 黑龙江省森林植物园昆虫本底调查及其分类学研究

-

生物资源·利用 | 基于通渭县生态条件的黄芩高效栽培技术及优化建议分析

生物资源·利用 | 基于通渭县生态条件的黄芩高效栽培技术及优化建议分析

-

农业信息·农业气象 | 朵贝茶气候适应性分析

农业信息·农业气象 | 朵贝茶气候适应性分析

-

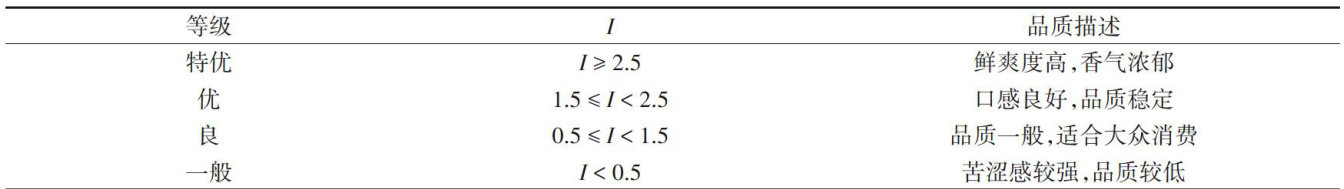

农业信息·农业气象 | 五大连池风景区负离子浓度变化特征分析

农业信息·农业气象 | 五大连池风景区负离子浓度变化特征分析

-

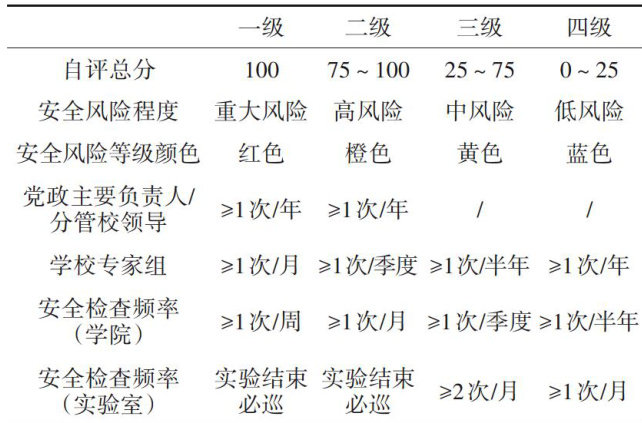

农业教育 | 基于危险源辨识的涉农高校实验室分级分类管理探索

农业教育 | 基于危险源辨识的涉农高校实验室分级分类管理探索

-

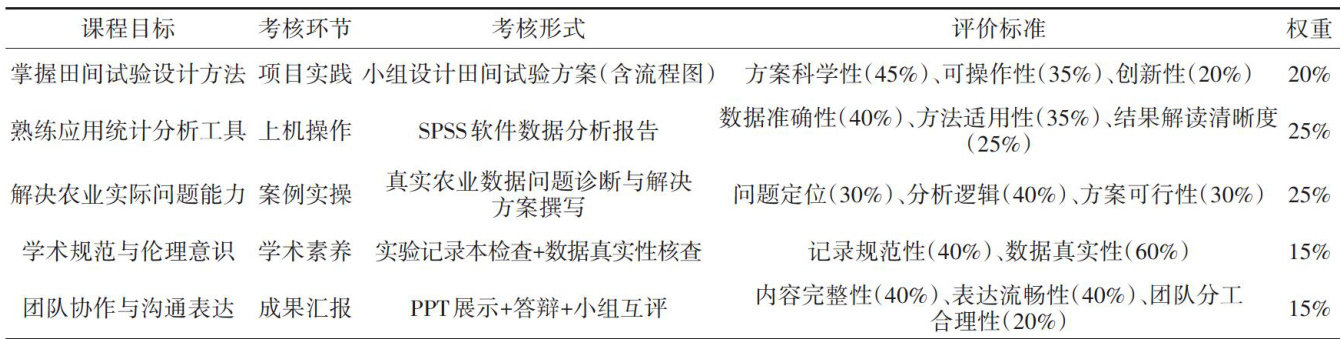

农业教育 | 基于OBE理念的田间试验与统计分析课程考核改革实践

农业教育 | 基于OBE理念的田间试验与统计分析课程考核改革实践

-

农业教育 | 多元化育人自标下植物生理学课程教学改革与实践

农业教育 | 多元化育人自标下植物生理学课程教学改革与实践

-

农业教育 | BOPPPS+PBL教学模式在药用植物学课程中的探索和应用

农业教育 | BOPPPS+PBL教学模式在药用植物学课程中的探索和应用

-

农业经济·管理 | 枞阳媒鸭特色产业发展对策研究

农业经济·管理 | 枞阳媒鸭特色产业发展对策研究

-

农业经济·管理 | 泗县金丝绞瓜生产现状及发展建议

农业经济·管理 | 泗县金丝绞瓜生产现状及发展建议

-

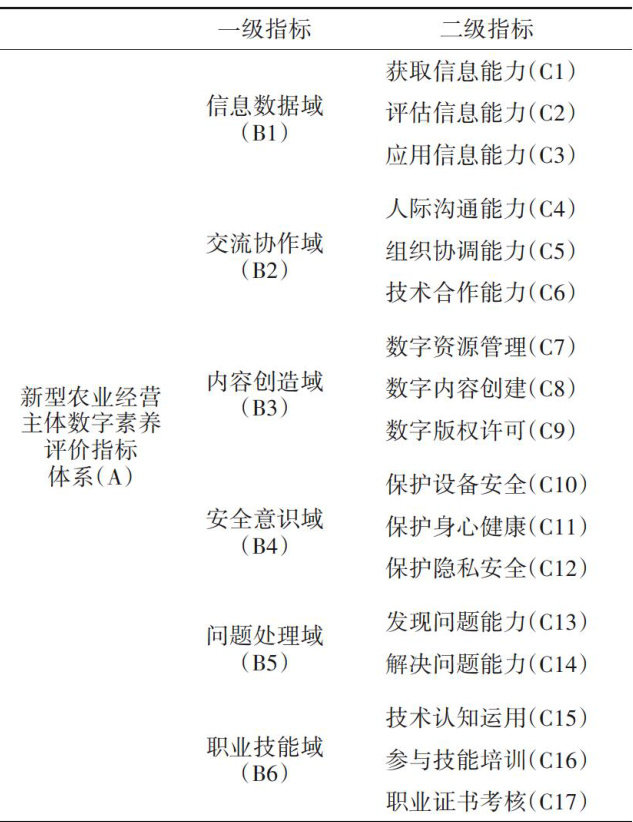

农业经济·管理 | 新型农业经营主体数字素养评价指标体系构建研究

农业经济·管理 | 新型农业经营主体数字素养评价指标体系构建研究

过往期刊

更多-

安徽农学通报

2025年22期 -

安徽农学通报

2025年21期 -

安徽农学通报

2025年20期 -

安徽农学通报

2025年19期 -

安徽农学通报

2025年18期 -

安徽农学通报

2025年17期 -

安徽农学通报

2025年16期 -

安徽农学通报

2025年15期 -

安徽农学通报

2025年14期 -

安徽农学通报

2025年13期 -

安徽农学通报

2025年12期 -

安徽农学通报

2025年11期 -

安徽农学通报

2025年10期 -

安徽农学通报

2025年09期 -

安徽农学通报

2025年08期 -

安徽农学通报

2025年07期 -

安徽农学通报

2025年06期 -

安徽农学通报

2025年05期 -

安徽农学通报

2025年04期 -

安徽农学通报

2025年03期 -

安徽农学通报

2025年02期 -

安徽农学通报

2025年01期

等36个矮秆主效基因为水稻抗倒伏育种提供了重要基因资源。培育抗倒伏、高产且适宜机械化生产的水稻品种成为现代育种的重要方向之一。通过深入研究水稻矮化突变体基因功能、遗传多样性、关键基因网络等,结合现代基因编辑、表型组学等技术手段,可有效推动水稻矮化育种的进程。本文为水稻品种选育和改良提供参考。

等36个矮秆主效基因为水稻抗倒伏育种提供了重要基因资源。培育抗倒伏、高产且适宜机械化生产的水稻品种成为现代育种的重要方向之一。通过深入研究水稻矮化突变体基因功能、遗传多样性、关键基因网络等,结合现代基因编辑、表型组学等技术手段,可有效推动水稻矮化育种的进程。本文为水稻品种选育和改良提供参考。

登录

登录