目录

快速导航-

教育理论与政策 | 教师道德认同及其实现

教育理论与政策 | 教师道德认同及其实现

-

教育理论与政策 | 数字化转型背景下教师教学的生态响应

教育理论与政策 | 数字化转型背景下教师教学的生态响应

-

教育理论与政策 | 劳动教育数字化转型的价值、图景与推进

教育理论与政策 | 劳动教育数字化转型的价值、图景与推进

-

教育理论与政策 | 人与技术关系演进中闲暇教育的本质研究

教育理论与政策 | 人与技术关系演进中闲暇教育的本质研究

-

基础教育治理现代化 | “家校社”协同育人纾解教育焦虑的理与道

基础教育治理现代化 | “家校社”协同育人纾解教育焦虑的理与道

-

基础教育治理现代化 | 数字赋能教育高质量发展的现实困境与改进路径

基础教育治理现代化 | 数字赋能教育高质量发展的现实困境与改进路径

-

基础教育治理现代化 | 我国中小学教师资格定期注册制度发展路径探究

基础教育治理现代化 | 我国中小学教师资格定期注册制度发展路径探究

-

基础教育治理现代化 | 足球特色学校选址的区位论逻辑

基础教育治理现代化 | 足球特色学校选址的区位论逻辑

-

教师发展与学生成长 | 中小学教师“双减”政策感知的现象图析学分析

教师发展与学生成长 | 中小学教师“双减”政策感知的现象图析学分析

-

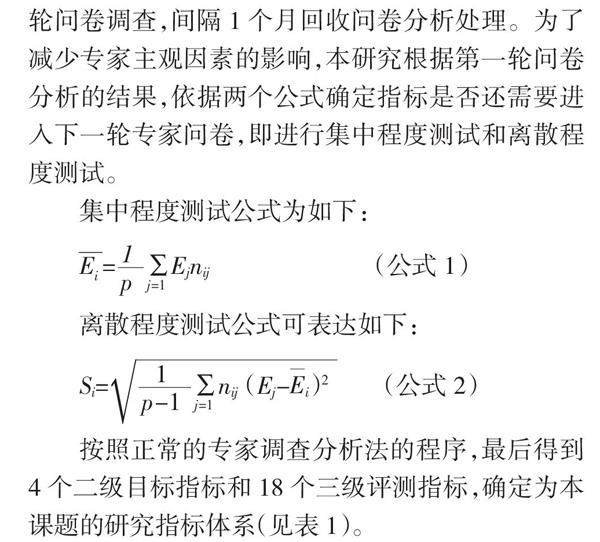

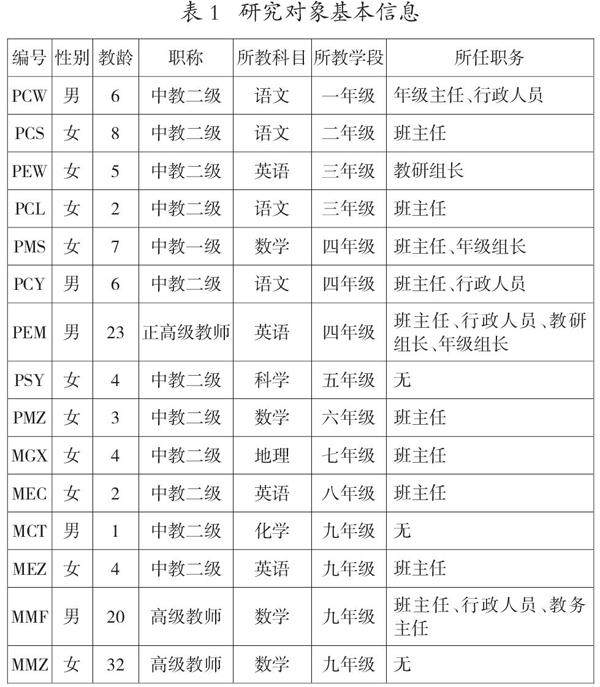

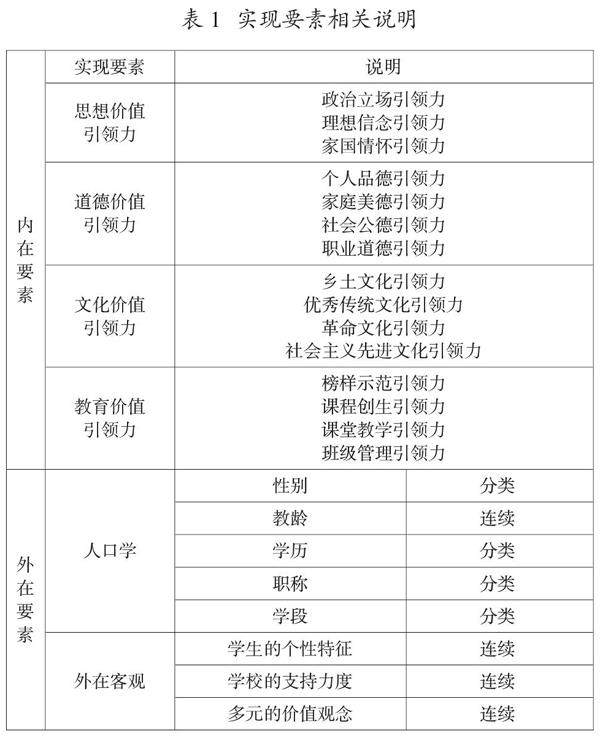

教师发展与学生成长 | 乡村青年教师价值引领力的现状检视及启示

教师发展与学生成长 | 乡村青年教师价值引领力的现状检视及启示

-

教师发展与学生成长 | 数字化转型中师生交往的场域变迁、规则生成与路径调适

教师发展与学生成长 | 数字化转型中师生交往的场域变迁、规则生成与路径调适

-

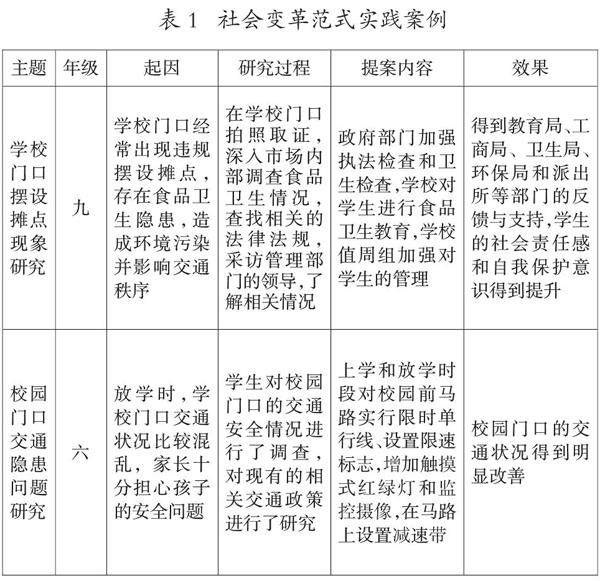

教师发展与学生成长 | 服务学习情境下青少年公民素养培育路径研究

教师发展与学生成长 | 服务学习情境下青少年公民素养培育路径研究

-

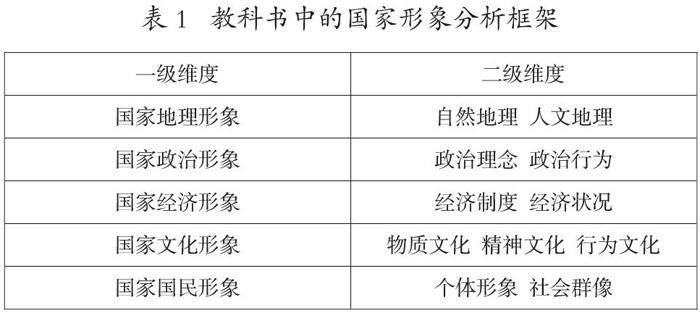

教学内容与方法 | 统编版高中语文教科书国家形象建构研究

教学内容与方法 | 统编版高中语文教科书国家形象建构研究

-

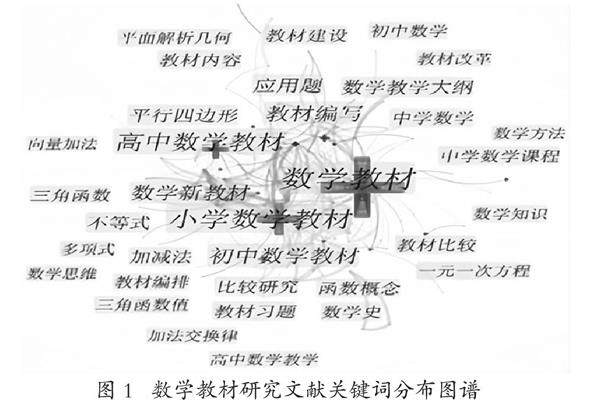

教学内容与方法 | 我国中小学数学教材内容解读研究的现状与前瞻

教学内容与方法 | 我国中小学数学教材内容解读研究的现状与前瞻

-

教学内容与方法 | 知识视域下思想政治教育一体化探赜

教学内容与方法 | 知识视域下思想政治教育一体化探赜

-

教学内容与方法 | 课程整合视域下跨学科作业设计的实现路径

教学内容与方法 | 课程整合视域下跨学科作业设计的实现路径

-

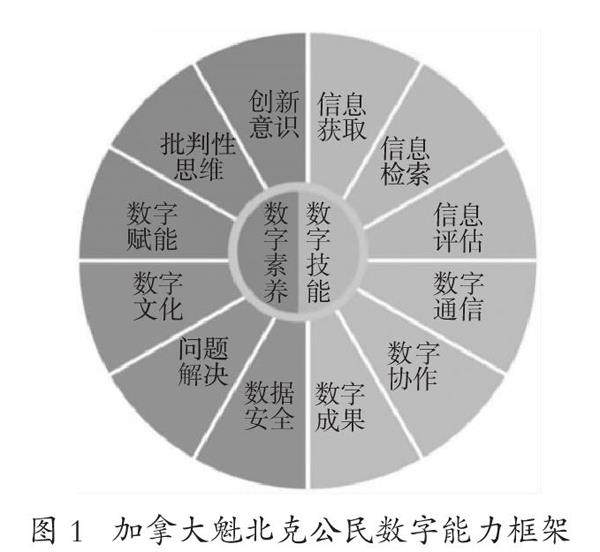

全球基础教育经验与借鉴 | 终身学习视域下加拿大魁北克教育数字化转型研究

全球基础教育经验与借鉴 | 终身学习视域下加拿大魁北克教育数字化转型研究

-

全球基础教育经验与借鉴 | 日本中小学教师人事制度的经验及启示

全球基础教育经验与借鉴 | 日本中小学教师人事制度的经验及启示

登录

登录