目录

快速导航-

思政课建设 | 社会主义核心价值观融入道德与法治课程

思政课建设 | 社会主义核心价值观融入道德与法治课程

-

思政课建设 | 道德与法治教学中家国情怀的培育

思政课建设 | 道德与法治教学中家国情怀的培育

-

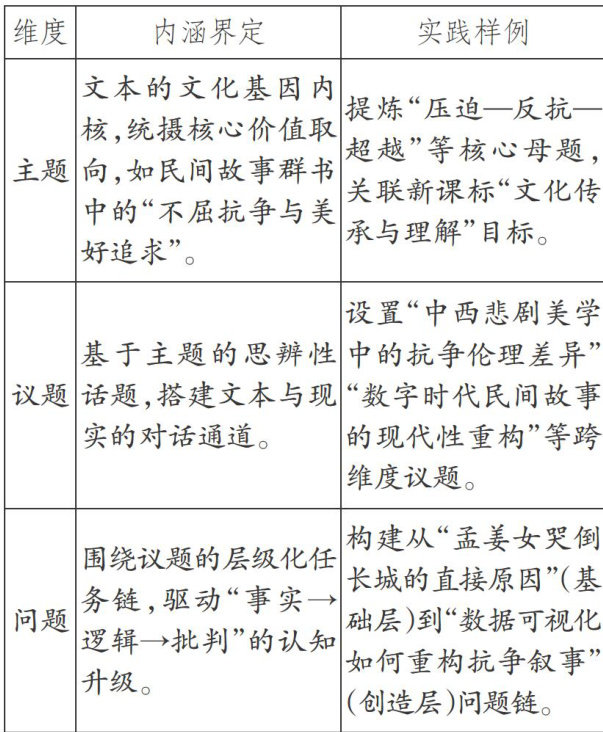

教改动态 | 整本书阅读:“主题—议题—问题”三维协同机制建构

教改动态 | 整本书阅读:“主题—议题—问题”三维协同机制建构

-

教改动态 | “沉浸—共情—表达”三维教学设计与实践

教改动态 | “沉浸—共情—表达”三维教学设计与实践

-

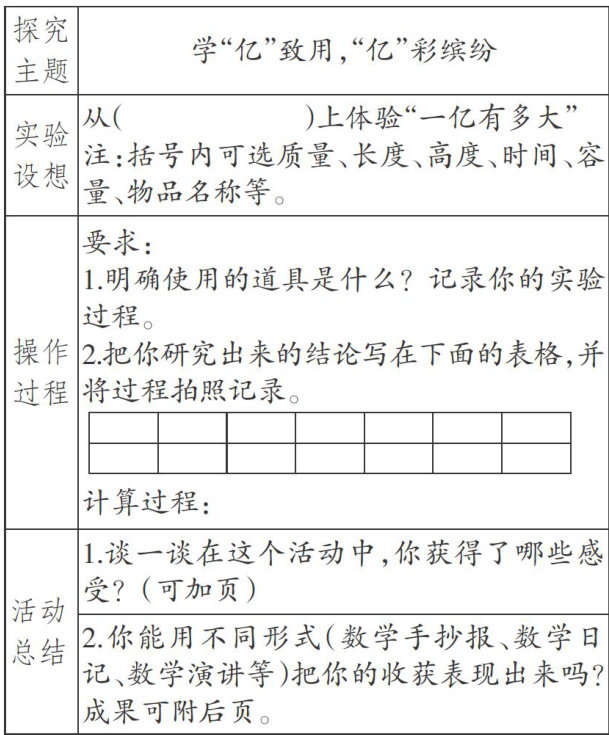

教改动态 | 大单元视域下项目式作业的设计与实施

教改动态 | 大单元视域下项目式作业的设计与实施

-

教改动态 | 核心素养导向下美术与数学跨学科教学实践

教改动态 | 核心素养导向下美术与数学跨学科教学实践

-

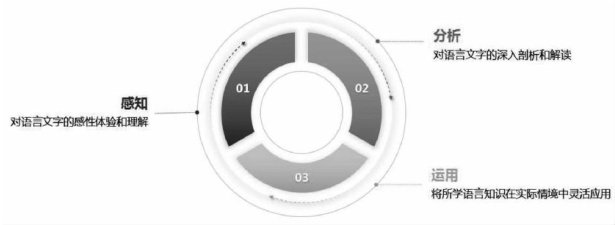

课堂实践 | “教一学一评”一致性视域下的语文项目化作业设计

课堂实践 | “教一学一评”一致性视域下的语文项目化作业设计

-

课堂实践 | 深耕表达驱动,解锁习作单元精读课密码

课堂实践 | 深耕表达驱动,解锁习作单元精读课密码

-

课堂实践 | 教师课堂回音策略

课堂实践 | 教师课堂回音策略

-

课堂实践 | 经历建模过程 发展模型意识

课堂实践 | 经历建模过程 发展模型意识

-

课堂实践 | 核心素养视域下的数学阅读教学实践

课堂实践 | 核心素养视域下的数学阅读教学实践

-

课堂实践 | 以图助学 理法结合 提升学力

课堂实践 | 以图助学 理法结合 提升学力

-

课堂实践 | 校园心理剧:培育学生积极心理品质的创新路径

课堂实践 | 校园心理剧:培育学生积极心理品质的创新路径

-

科学教育 | 基于核心素养的科学观察能力培养策略

科学教育 | 基于核心素养的科学观察能力培养策略

-

考试评价 | 小学语文情境化测试题命制策略

考试评价 | 小学语文情境化测试题命制策略

-

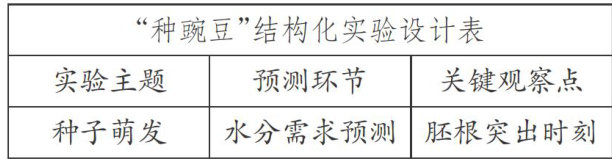

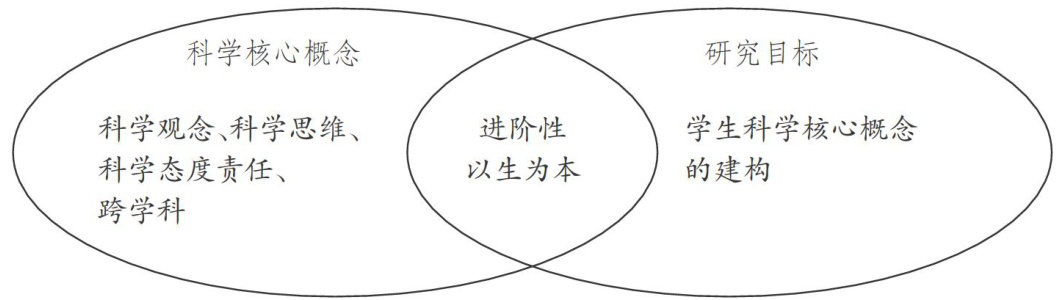

考试评价 | 科学课堂以生为本实验装置评价体系建立

考试评价 | 科学课堂以生为本实验装置评价体系建立

登录

登录